本コースでは、組織開発の手法として幅広く使われるワールド・カフェを行うための方法やスキルを得るだけでなく、その背景にある原理や哲学を深掘することで、単に心地よい話し合いを超えた、「会話から価値を創発する知恵」を探求し、実践する力を高めます。

ワールド・カフェ・プラクティショナー養成コース

本コースでは、組織開発の手法として幅広く使われるワールド・カフェを行うための方法やスキルを得るだけでなく、その背景にある原理や哲学を深掘することで、単に心地よい話し合いを超えた、「会話から価値を創発する知恵」を探求し、実践する力を高めます。

ワールド・カフェ・プラクティショナー養成コース概要

ワールド・カフェは、人々がオープンに会話を行い、自由にネットワークを築くことのできる「カフェ」のような空間からナレッジを創発する話し合いの方法です。1995年にアニータ・ブラウンやデイビッド・アイザックらによって生み出されました。

組織開発の手法の中でも、比較的短い時間で特別なスキルがなくてもオープンな対話を実現できることから、組織開発やコミュニティの創造から、ワークショップや日々のミーティングにいたるところまで、あらゆる場面で活用が進んでいます。

ワールド・カフェは、とてもシンプルで誰でも実践できる話し合いの方法ですが、単なる作業や手順として運営すると、うまくいきません。ワールド・カフェは、人々がお互いに尊重し合い、オープンに話をし、お互いに話を聴く空間を創ることが、原理としてあるからです。

そうした原理は、ちょっとした場づくりや提示の仕方、質問のあり方、ファシリテーターの心の姿勢に表れます。それらが参加メンバーに影響を与え、話し合いの相互作用や効果を左右するのです。

このコースでは、ワールド・カフェを実際に体験していただきながら、ワールド・カフェの基本となる考え方や実践方法について学び、原理に基づいた対話のデザインを行えるようにしていきます。特にホストのあり方や提示の仕方、場づくりの違いが、どのように参加者の姿勢や相互作用に影響を与えていくかも検討していきます。

ワールド・カフェ・プラクティショナー養成コースでは、ワールド・カフェの基本となる考え方や実践方法について学びながら、原理に基づいた対話のデザインを行えるようにしていきます。

プログラムイメージ

◆ワールド・カフェの可能性

・どんな状態が生み出されるのか?

・参加した人の変化・生の声

・ワールド・カフェの適用と効果・事例

◆ワールド・カフェの方法論

・場のセッティング

・基本プロセス

・ファシリテーションの手順

◆ワールド・カフェで創発を生み出す要因

・ワールド・カフェの構造と場づくりの意味の探究

→相互作用に違いを生み出す要因とは?

・7つの原理(ホスピタリティなど)の探究

◆ワールド・カフェの実体験

・ワールド・カフェを成功に導く「ファシリテーター(ホスト)のあり方」をワールド・カフェにて探究

◆適応の具体的な進め方

・ワールド・カフェの実践プランニング

→目的の設定

→参加者の招待

→探究する質問の創造

→ファシリテーション・場づくりの準備

◆ワールド・カフェの限界の理解

・ワールド・カフェでできること、できないこと、活用できる場面、できない場面を理解する

◆プラクティショナーのフォロープロセスの検討

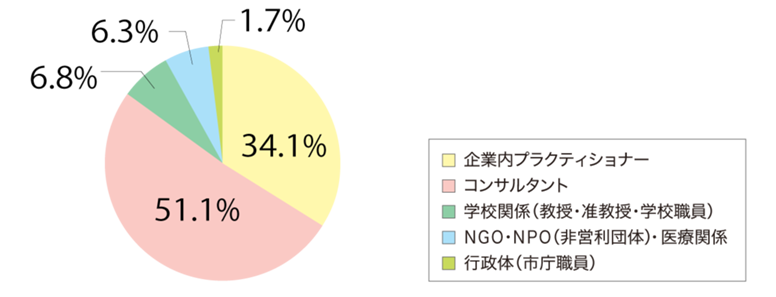

ワールド・カフェ・プラクティショナー養成コース過去参加者の内訳

ワールド・カフェ・プラクティショナー養成コースにこれまで参加くださった方たち(2009年〜2023年:176人)の内訳です。企業内プラクティショナーやコンサルタント、学校関係の方など、多様な方たちが学び合い、実践に向けた探究を行っています。

受講者の声

セッションの約1週間後に実施したフォローアンケートより一部引用(2023年)

一週間ほど経ったいま、共に取り組んだワールド・カフェ・プラクティショナー養成コースを思い返してみてください。一言で言うとしたら、それは自分自身にとってどんな体験だったと言えるでしょうか? そう感じたきっかけや要因には、どんなことがありましたでしょうか。

シンプルなものこそ、やり方で変わるのだということを理解しました。ワールド・カフェの構造は極めてシンプルです。シンプルなだけに、しつらえ方やファシリテーターの在り方で変わってくるのだろうと思います。

対話からもたらされるものの豊かさを改めて感じることができた1日でした。

もともと、抽象的な事柄をあれこれ考察するのが好きなタイプではありますが、様々な人と様々な意見を交流させることで、考えの幅が広がったり深さが深まる感じがありました。コーチングではありませんが、誰かからの発言が新たな問いとなり、それを探求していくプロセスの連続だったように思います。

共創と創発の場づくりとは何かを考える体験でした。私の中での創造性は「他者と交わること」なので、養成コースの体験では「どうしたらより他者と考えたい続けたい、話し続けたい」といった環境を作ることができるのかを考えることができるような情報共有と、実体験、対話だったと感じています。

ワールド・カフェ・プラクティショナー養成コースに参加する前と後では、何か変化はありましたでしょうか? それは自分自身の内側の変化かもしれません。また、誰かの言葉を聴いたときの自分の感じ方の違いかもしれません。もしかしたら、自分の想いや大事にしていることに違いが生まれたかもしれませんし、具体的な自分自身の言動や人々とのかかわり合いかもしれません。ささいな変化でも結構ですので、教えていただけますでしょうか。

場の「しつらえ」の考え方は新鮮でした。自身が企画・実施するファシリテーショントレーニングで、早速取り入れてみました。

身近な人と対話をすることの意義や実際に対話をする場をどう持つべきかについて改めて考えています。(そのトピックについての各参加者の熱量が異なる場合や、感情のもつれがなんとなく感じ取れる場合、対話の場がどのように準備されどのように運営されると良いのか)

人と場を共にする時間をより豊かなものにするための準備に、今まで以上に力を惜しまなくなっているような気がします。場というのは仕事だけではなく、家族や街やコミュニティの中にもあるのだということを前提に、自分の振る舞いが溶け出して価値につながることを願って小さな行動を重ねてみています。

ワールド・カフェ・プラクティショナー養成コースでのご自身の気づきや学んだこと、得られたことを、一過性のものとして終わらせないために、あなた自身が取り組んでいること、また取り組もうとしているプランやアイデアを教えてください。

現在所属している組織では、サーベイで課題感のあったキャリアや成長のトピックでワールド・カフェを実践するべく提案をしようと思っています。

また、自社のクライアントに対しては、VMVの見直しを提案したいと思っているところがあり、特にVisionについてはワールド・カフェで社員の考えを反映できるようにして行ければと思っています。

11月に講師として担当しているワークショップ型研修のブレークアウトセッションでワールド・カフェ形式を試してみたい。リアルと違ってどんな準備や配慮が必要で、どんな進行をすればよいのか暗中模索中。

学んだことを意識して、さっそく先週金曜日にファシリテーションした場に活用してみた。参加者がより主体的なスタンスになったような気がする。

「ワールド・カフェ」と名のつく機会でなくても、問いをつくる機会やラウンドを設けることはできると考えています。場を一緒にする方々が、新たな枠組みや視点で考えやすい、話しやすいような問いは日頃の中で考えて出すようにしていきます。