答えがない揺らぎから始まる未来共創の旅

〜GDOが歩んだ10年の変革ストーリー〜

ヒューマンバリューでは創立40周年を機に、ご縁の深いクライアントのみなさまとの多様な変革の実践を「共創ストーリーズ」として発信し、これから変革に取り組む方々へのヒントをお届けしています。

第2弾は、株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン(GDO)のストーリーに耳を傾けます。話し手は、2014年からスタートした変革の取り組みを、当時人事役員としてリードされ、現在はGDO茅ヶ崎ゴルフリンクスのゼネラルマネジャーを務める伊藤修武さんと、人事の立場から様々な場づくり、仕組みづくりを推進してきた秋山竜さん。そして、変革の取り組みをファシリテーターとして伴走してきたヒューマンバリューの兼清俊光さんによる対談です。

この記事で描かれるのは、指示を着実に実行することに慣れた組織が、自分たちで未来を共創する組織へと歩みを進めていったカルチャー変革のストーリーです。さらに、その歩みの結晶のひとつとして誕生した GDO茅ヶ崎ゴルフリンクスの経営哲学は、パーパスに基づいて社会と共生しながら新たな価値を生み出す事業のあり方を考える上で、多くの示唆を与えてくれます。

共創ストーリーズ#2

答えがない揺らぎから始まる未来共創の旅

〜GDOが歩んだ10年の変革ストーリー〜

関連するキーワード

1. GDOとの出会い――最初に感じたカルチャーの違い

GDOは、ゴルフに関するあらゆるサービスを総合的に展開する、日本を代表するゴルフ総合企業です。ゴルフ場予約やゴルフ用品のEC、ニュースやコラムを発信するゴルフメディアをはじめ、ゴルファーが必要とする多様なサービスをワンストップで提供しています。近年では、個人向けのインドアレッスンスクールや国内練習場への打球追跡システムの導入など、新しい事業領域にも積極的に取り組み、現在は主に5つの事業を柱として展開しています。

一方で、日本のゴルフ市場は高齢化などによって縮小の懸念も指摘されており、GDOはこうした環境変化に正面から向き合いながら、新たな成長を模索してきました。

伊藤さんがGDOに入社したのは2009年。前職のリクルート社からの転職でした。自身もゴルフを愛するプレーヤーであり、好きな分野に携われることへの期待も大きかったと思われます。ただ一方で、入社当初はカルチャーの違いに戸惑う場面も少なくありませんでした。

伊藤さん:

みんな本当に真面目で、一生懸命に仕事をしている。それ自体はとてもいいことなんですが、自分で物事を考えて動くというより、上から言われたことを忠実にやっている印象が強かったんです。自分の仕事が会社全体の事業にどうつながるのか、という視点も薄いように感じました。例えば、自分の仕事が会社のこの事業全体のどこにどうつながっているのかを尋ねても、説明できるメンバーが少ない。『この数字をまとめてレポートを出すように』という指示があればみんなしっかりまとめるわけですが、『じゃあそのレポートは何に使うの?』と聞くと、『さあ…』という答えしか返ってこない。そんな場面も時にはありましたね。

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 顧問

GDO茅ヶ崎ゴルフリンクス ゼネラルマネジャー 伊藤修武氏

2. 変革の旅路の始まり

「これはどこかでモードチェンジしないと、次の成長にはつながらないのではないか」――そんな危機感を抱きながら、伊藤さんは当時、事業系の役員として役員会で声を上げ続けていました。

やがて人事担当役員を任されることになり、専門外に戸惑いつつも、「自分が言ってきたことをやるなら」と覚悟を決めます。

その時、ふと前職のリクルート時代に参加した「リーダーシップ・ジャーニー」の取り組みを思い起こします。研修嫌いだった伊藤さんですが、強く印象に残っていたそうです。

伊藤さん:

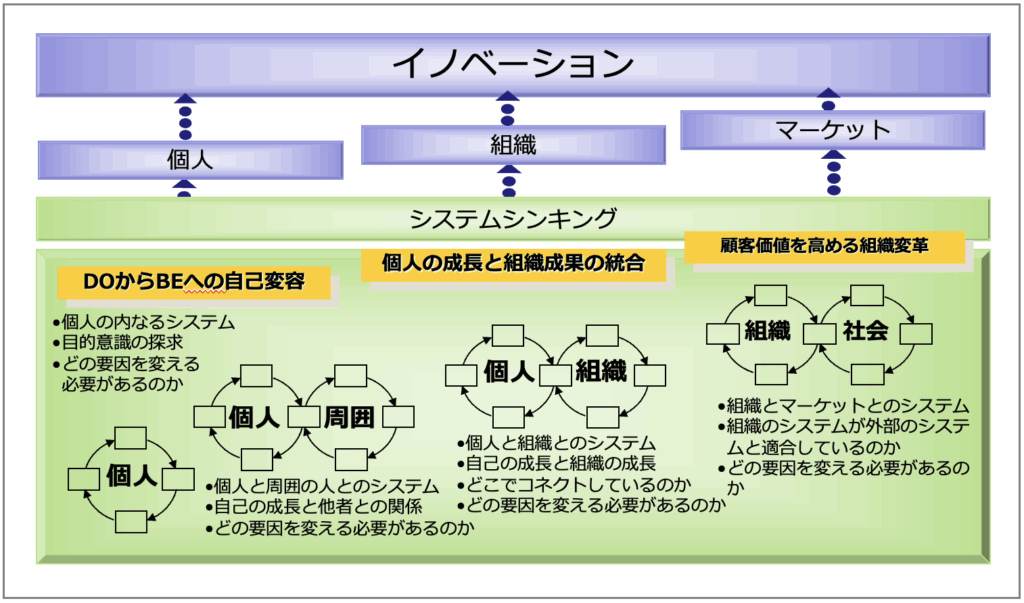

想像していたような“ザ・研修”ではなかったんです。生まれてからこれまでの人生を振り返りながら、自分の内面を深く掘り下げるような体験で。最後には気持ちが浄化されるような感覚がありました。特に印象に残っているのは、システムシンキングの考え方です。物事を長い視点でとらえる「道しるべ」を得られた気がしました。

リーダーシップ・ジャーニー同期の仲間たちはその後、前職の経営幹部へと成長していきました。そうした姿を目にしながら、あの体験をGDOでも実現できるといいのではと考え、ファシリテーションをしていたヒューマンバリューの兼清さんにコンタクトを取りました。

こうしてGDOでの変革の歩みが始まっていきました。

3. 未来共創造合宿から始まったGDOの変革の原点

最初に実施したのは、経営層・部門長を対象とした「未来共創造合宿」でした。伊藤さんは、リーダーシップ・ジャーニーは言葉で説明してもわからない体験であると言います。そうであるなら、まず役員レベルが実感しないと始まらないのではないかと考え、役員の合宿から始めていきました。

伊藤さん:

最初はみんな「で、何するの?」という反応でした。でもできるだけ素の状態で来てもらいたかったので、あまり事前説明をせず「まあ大丈夫だから来てよ」という感じで呼びかけました。

そしていきなり車座になってチェックイン。最初は「これは何だろう」というきょとんとした空気が漂いましたね(笑)。

でも徐々に表情が変わっていって、終わる頃には「言葉にできないけど、すごく良かった」と。そんな手応えのある時間でした。

未来共創造合宿は、伊藤さんがリクルート時代に体験したリーダーシップ・ジャーニーを圧縮する形で行われました。ファシリテーションを務めた兼清さんは、次のような想いや意図を持ちながら変革の一歩を伴走していきました。

兼清さん:

GDOのみなさんの最初の印象は、本当にゴルフが好きということ。ただ、自分がもつ「好き」という想いと会社のビジョンやミッション、そして目の前の仕事が結びついていないように感じていました。

だから合宿では、もう一度自分たちがここにいる意味を再構成して、GDOが社会にどういう価値創造をするのかをじっくりと探求していくことにしました。

一番印象に残っているのは、未来像をみんなで語った時でした。家族や子ども、ゴルフをやっていない人も含め、いろんな人たちがつながるような未来が浮かび上がってきた。単に今の事業を拡大するというよりも、ゴルフを取り巻く世の中の世界観そのものを変えていくような想いが立ち上がっていった――。そんな瞬間でした。

株式会社ヒューマンバリュー フェロー 兼清俊光

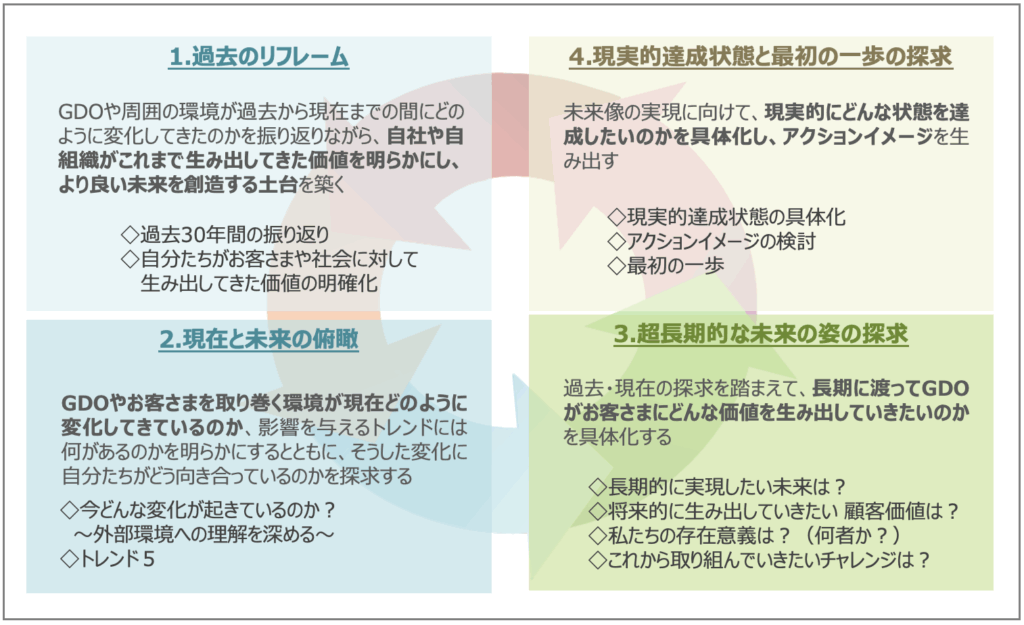

未来共創造合宿のアジェンダ(過去・現在・未来を再構成する対話の構成)

そして合宿の終盤、未来を語り合う時間の中で、参加者の中に“自分たちで未来を創る”という新たな想いが芽生え始めます。対話の中では、「自分たちはオンラインサービスを軸に成長してきた企業。ただしリアルなアセットや拠点は持っていない」という気づきが生まれてきました。

伊藤さん:

たとえば新しいゴルフのプレースタイルを試そうとしても、ゴルフ場そのものは他社のもの。うまくいけばいいけど、失敗したら誰が責任を取るのか――。

それでは本気でチャレンジできない。

自分たちで責任を持ち、実験できる“秘密基地”をつくろう――そう語り合いました。あの合宿がなければ、茅ヶ崎は生まれていませんし、僕もここにいないと思います。

そのとき浮かんだキーワードが「GDO BASE」。

未来のゴルフの在り方を自らの手で試す場所、社会に新しい価値を発信する「実験基地」。

この構想が、のちに神奈川県・茅ヶ崎のゴルフ場運営のプロジェクトへとつながっていきました。

海の見える佐島マリーナで50年後の未来に想いを馳せる参加者

合宿を終えた後、経営陣の間では、ある言葉が自然と使われるようになっていきます。それが「関係の質」でした。

伊藤さん:

同じことを言われても、関係の質が低い状態だと反発してしまう。でも関係の質ができていれば、素直に受け止めたり、建設的に返せたりする。そういう会話が、役員やマネジャーの間で普通に出てくるようになったんです。

「それさ、関係の質できてるの?」って。以前なら絶対そんな言葉出てこなかったですからね。

4. リーダーシップ・ジャーニー――“自分を取り戻す”学びの場

経営層の合宿で生まれた変革の火種は、次の世代へと受け継がれていきます。

2015年からは、次世代のリーダー層を対象に、アクションラーニング形式の「リーダーシップ・ジャーニー」を展開。実践を通して「自ら変わり、組織を変える」カルチャーの醸成を目指しました。

プログラムでは、4回にわたる合宿と実務を往還しながら、自分自身とチーム、そして会社の未来を探求していきました。

リーダーシップ・ジャーニーの基本モデル

当時からこの取り組みに深く関わってきたのが、人事の秋山さんです。初年度を振り返りながら、こう語ります。

秋山さん:

正直、最初は合宿の形式からして混乱の連続でした。

「相部屋か個室か」で揉めたり(笑)、「成果物は何を出せばいいんですか?」という問い合わせが殺到したり。みんな“ゴールが見えない”ことに強い不安を抱いていました。普段は「こういう目的だから、こういう手順で、こういう結果を出す」という明確な流れに慣れている分、先が見えない場は未知の体験だったと思います。

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 人事企画室 室長 秋山竜氏

この「ゴールのない学び」こそが、リーダーシップ・ジャーニーの核心でした。

兼清さんは、それは「自分を取り戻すプロセス」であったと語ります。「落としどころを教えてくれたら、そこに合わせます」というカルチャーから、“外の正解”ではなく“自分の内側から未来を描く力”を取り戻していったのです。

伊藤さん:

部長やマネジャーが部門の枠を超えて関わるようになり、

「それ一緒にできるんじゃない?」「このお客さんとつなげれば面白いかも」といった会話が自然に生まれるようになったんです。

オフィスでは起こらなかった連携が、合宿の場から現実の仕事につながっていった。あれは大きな変化でしたね。

兼清さん:

未来を創造するには、予定調和のエネルギーに引っ張られることなく、揺らぎを生み出すことが大切。あの時間は、その“揺らぎ”にみんなが真剣に向き合った体験だったんじゃないかな。

秋山さん:

上下や部門の垣根を越えて対話する中で、チームが“組織としての関係性”を実感し始めた――。あの時のプロセスが、今のGDOのカルチャーの礎になっていると思います。

リーダーシップ・ジャーニーによって、GDOの中に少しずつ新しい風が流れ始めました。

対話を通じて関係の質が変わり、部門を越えた連携が生まれ、自らの変化が周囲に波及していく。そんな「自律と共創のカルチャー」が、少しずつ芽吹き始めていました。

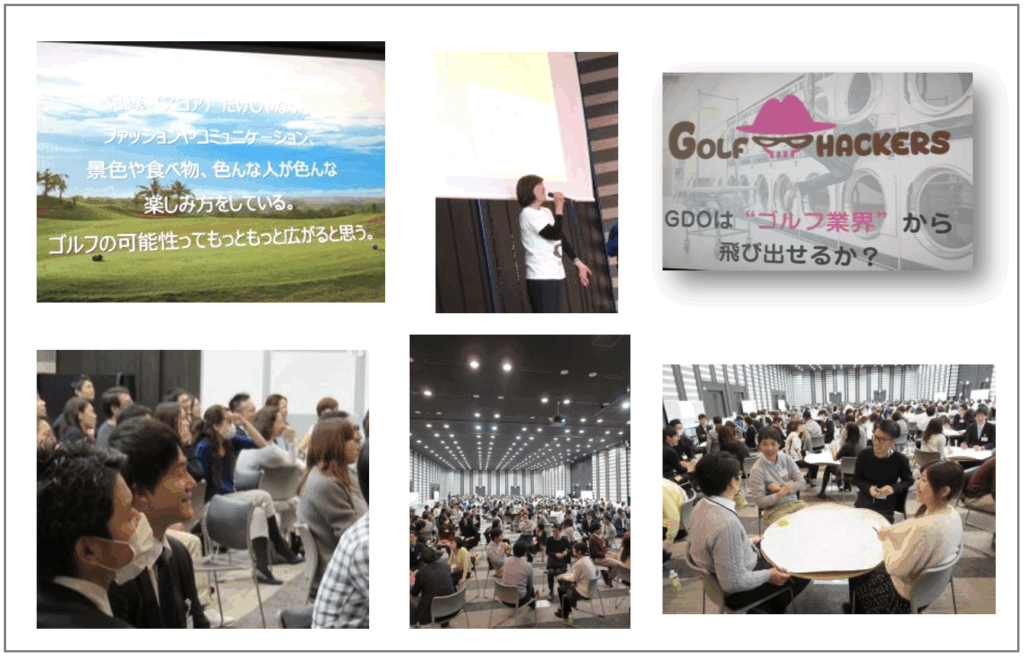

参加者が半年間の旅路の価値やビジョンを仲間に語るシェアリング・サミットの様子

しかし、カルチャーの変革は一朝一夕には進みません。

この学びをどう組織全体に広げ、日々の仕組みや制度に根づかせていくのか――。

2017年にはリビング・ビジョンの取り組みが始まり、「一人ひとりがGDOの未来を生きる」というテーマのもと、より多くの社員が参加する探求の場が生まれました。

さらに、人事評価や育成の制度改革を通じて、対話を起点に成長を支援するマネジメントスタイルが根づいていきます。

こうしたプロセスを経て、GDOのカルチャーは「正解を実行する組織」から「自ら問い、未来を創る組織」へと静かに変わっていきました。

その変化の流れの中で、「自分たちの手で新しい価値を試す場所をつくろう」という発想が現実のものとなっていきます。

―GDO茅ヶ崎ゴルフリンクス。

それは、GDOが“社会と共に未来を実験する”ための新たなフィールドでした。

5. GDO茅ヶ崎ゴルフリンクス――“実験基地”としての経営

2020年、GDOは神奈川県茅ヶ崎市にあるゴルフ場の運営権を獲得し、「 GDO茅ヶ崎ゴルフリンクス」を立ち上げました。未来共創造合宿で描いたビジョンを具現化し、GDOが“社会と共に未来を実験する”ための新たなフィールドです。

伊藤さん:

僕らがやろうとしていたのは、目先の増収増益ではなく、自分たちで責任を持って実験できる“基地”を持つことでした。

赤字は出さない、でも利益最大化は目的にしない。世の中に何を続けて発信できるかにフォーカスする——その想いで臨みました。

ルールをほどく:誰でも来られる“完全パブリック”

茅ヶ崎で取り組んだのは、まずゴルフ場の“当たり前”を外すことでした。ジャケット必須、短パンはハイソックスで、という旧来の慣習を撤廃し、Tシャツ・短パンもOKにしました。「ゴルフはもっと自由でいい。誰もが気軽に楽しめる場にしたかったんです」と伊藤さんは言います。

加えて、ゴルフ場としては大きな決断を下します。メンバーシップを持たない完全パブリックの場所へと転換しました。

伊藤さん:

固定収入がないのは経営的に楽ではありません。けれど、メンバー制は意思決定を鈍らせるリスクがある。新しい取り組みをするたびに既得権と衝突していては、未来は切り拓けない。だから、あえてメンバーゼロにしました。

スタイルも再設計しました。基本は9ホール。18ホールを前提にしない。コロナ期には、オンライン会議の合間に2時間でプレーする新しい日常が生まれました。タオルもビニール袋も各自持参、ポーターなしでバッグは自分で運ぶ。ちょうどよい“軽やかさ”。

この選択は、若い世代や女性、ビギナーに開かれたゴルフを後押しします。もちろん、離れていくお客様もいました。「それも選択」と受け止めつつ、支持した人たちがヘビーリピーターとなって戻ってくる——そんな変化が起きていきました。

フェンスの外へ:地域と“溶ける”運営

ゴルファー以外の来場が7割に達する日がある――。 GDO茅ヶ崎ゴルフリンクスでは、従来の“ゴルフ場らしさ”をほどいて、地域と溶け合う運営を進めてきました。レストランは地域に開放され、犬連れの人も自然体で過ごせます。サーファーのために駐車場を開くなど、クローズドなシステムを徹底的に開いていきました。

伊藤さん:

最初の頃は、ゴルファーも少し戸惑っていました。

レストランに行くと、ゴルフウェア姿の自分たちの隣で、大型犬を連れたマダムがランチをしている。どちらかというと、ゴルファーの方が“よそ者”のような感覚でしたね(笑)。

でも、しばらくするとそれが極めて自然な光景になっていった。

ゴルフをする人としない人、外から来た人と地域の人——そうした異なる世界が混ざり合っていく感覚が、本当に印象的でした。

学校の卒業イベントを受け入れたり、子どもたちが勉強で使って短くなった鉛筆でスコアカードを記入するペグシルの代替をしたり。行政には企業版ふるさと納税、茅ヶ崎市の返礼品としてプレーチケットを提供。“ゴルフ場の外”のステークホルダーを主体に据える運営が続きます。

30年を見据えたバックキャスト

こうした茅ヶ崎での新しい運営スタイルの背景には、30年先の未来から逆算する発想がありました。

現在、ゴルフの売上を支える中心は50〜80代の男性層――いわゆる“昭和のゴルフ文化”を支えてきた人たちです。しかし10年後、この層は確実に減少していく。だからこそ茅ヶ崎では、短期的な利益の最大化ではなく、次の10年を支える層(女性・若年層・ビギナー・地域の生活者)に焦点を当てた意思決定を重ねてきました。

運営は最初の5年契約からのスタート。伊藤さんは、5年後に実現したい状態を描き、その逆算で打ち手を考えるなど、リーダーシップ・ジャーニーで培ったバックキャストの思考を実践してきました。

伊藤さん:

一円にもならないけど、地域の小学生をゴルフ場に招く。ふるさと納税に協力する。そうした積み重ねが次の30年の信頼につながる。数字に表れにくい投資こそ、未来の根っこになると信じてやってきました。将来像を描いて、今に引き戻して、行動を重ねる。この5年間はリーダーシップ・ジャーニーで学んだバックキャストの考え方を、自分たちの運営で実践した時間でした。

実際、初年度を除き、黒字を意図的に維持することに成功しました。

目指したのは、利益の最大化ではなく、社会への価値発信の最大化。

茅ヶ崎での挑戦は、まさにビジネスの枠を超えた“実験”だったと言えます。

伊藤さんは語ります。

「このゴルフ場をどう運営するか、だけではない。地域全体、この場所がどうあるべきかまでを含めて本気で考えている会社は、僕ら以上にはいないと思うんです。」

ゴルフという文化を通じて、人と人、地域と社会がつながり、

そのつながりの中から新しい価値が育っていく。

GDOが目指してきたのは、そんな“豊かさの循環”を生み出すことだったのかもしれません。

そしてその循環は、ここで終わりではありません。

「茅ヶ崎のメソッドはどんどん公開していきたい。どうぞ真似してください」と伊藤さんは語ります。

この地で生まれた新しい風が、やがて全国へ広がり、ゴルフという文化そのものを未来へつなげていく。

―茅ヶ崎の試みは、そんな静かな革新のはじまりです。

6. 終わりに

GDOの変革の歩みは、正解を探す旅ではなく、正解のない問いと共に歩み続ける旅でした。経営合宿に始まり、リーダーシップ・ジャーニー、リビング・ビジョン、そして茅ヶ崎での実験――。

「こうすればうまくいく」という道筋があったわけではありません。

一人ひとりがモヤモヤを抱えながら、それでも目の前の現実に向き合い、語り、試し、学び続けてきた10年でした。

秋山さんは最後にこう語ります。

秋山さん:

AIのように、過去のデータから正しい答えを導くことは機械にもできる。

でも、“答えがない”という状況の中で、モヤモヤしながらも立ち止まらずにいられるのは人間だけ。その不確かさに耐え、そこから新しいチャレンジを生み出せることこそ、人の可能性だと思うんです。

―モヤモヤしながらも、歩みを止めない。

それは、GDOの変革そのものを表しているようです。

正解のない時代を生きる私たちにとって、その姿勢こそが“人の価値”を未来へつなぐ光なのかもしれません。

2025年9月12日 GDO茅ヶ崎ゴルフリンクスにて

共創ストーリーズ

#1 問いから始まるチェンジ・マネジメント

〜パーソルキャリアはいかにHiPro Biz事業と組織を変革してきたのか〜

#2 答えがない揺らぎから始まる未来共創の旅

〜GDOが歩んだ10年の変革ストーリー〜

#3 笑顔あふれる未来へと駆け抜ける

〜ランテックは“皆が腹落ちする”パーパス&バリューをどう生み出したのか〜

#4 コミュニティ型人材成長企業を体現する「学びの場づくり」

〜NTTテクノクロスの取り組みより〜

#5 CHINTAIが挑む人事制度の「自分ごと化」

〜制度づくりを文化づくりへ変えていくエンパワーメントの実践〜