組織とマネジメントのあり方が変革を求められている背景を探る

関連するキーワード

今日、ラーニングオーガニゼーション(学習する組織)、エンパワーメント、バーチャル組織、コンピテンシーなど、組織やマネジメントのあり方について、新しい方向性を示す考え方や手法が数多く現れてきています。それらを個別にみていくと、取るに足らない一時の流行なのか、過去に既に実施したことなのか、あるいは早急に取り組まなければならない本質的な事柄なのかが判然とせずに、結局どれに取り組んでよいのかわからなくなってしまいます。こうした「組織やマネジメントの変化」は、「時代環境」と「働く人々の意識の変化」と同じ大きな潮流の中で捉えていく必要があるのです。

そこで、今回のHVDリポートでは、「時代環境の変化」「組織、マネジメントの変化」「人々の意識の変化」という3つの潮流を軸としてそれらの因果関係を整理し、組織やマネジメントの考え方や手法の意味づけを行い、焦点の本質的な変化を探っていきたいと思います。

現在、企業で取り組んでいる事柄のポジショニングの確認や、これからの目指すべき方向を検討していく際の、少しでもご参考にしていただければと思います。

目次

・大きな変革の潮流

・出来事ではなく潮流を捉える

・背景マップの概要

・過去の背景マップ

・現在の背景

・ラーニング・オーガニゼーション(学習する組織)という世界観

大きな変革の潮流

工業経済社会から情報経済社会へ

ここ10年で米国は大きな変化を迎えています。その背景となっているのが情報経済社会への移行です。情報経済社会への移行の具体的な例の1つに、ネットブローカーの存在があります。

97年、米国では自動車販売の16%がインターネット経由で行われました。そのほとんどは、有料で消費者からの注文を大量に取り次ぐネット・ディーラーによるものです。これは、自動車の製造から消費までの分業の流れが、これまでにないものへと急激に変革しつつあることを意味します。

同様に、米国の株式売買におけるネット取引のシェアは17%と、一気に前年の2倍以上に達しています。しかも、そのほとんどは既存の大手証券会社によるものではなく、新興のネットブローカーと呼ばれる企業によって行われているのです。そしてネットブローカーとの取引では、ここ1年で、売買手数料はこれまでの半値以下になっています。その結果、膨大な支店網と営業員を抱える既存の大手証券会社は、手数料の引き下げを余儀なくされ、経営のあり方そのものが揺さぶられつつあります。

ネット取引の登場は、単なる流通経路の変革ではありません。96年のASTD国際会議において、ハーバード大学のショーシャナ・ズボフ教授は、次のような趣旨のプレゼンテーションを行いました。

私たち人類は、今、産業革命の真っ只中にいます。それは、工業経済社会から情報経済社会への移行です。そこでは、国家、行政、企業体、コミュニティ、そして1人ひとりの個人の生き方、あり方までも変革が求められるのです。しかし、残念ながら、私たち人類は誰もそれを経験しておらず、それがどのようなものかわからないのです

ズボフ教授が言うように、ネット取引の発展は、工業経済社会から情報経済社会への移行を意味します。工業経済社会の基盤であった「モノの流れ」による分業体制から、「情報の流れ」による分業体制、つまり情報経済社会への変革を意味するのです。

従業員からパートナーへ

また、変化を引き起こしている背景の2つ目として、企業で働く人に対する人間観の変化があげられます。その象徴的な例となるのが、米国の喫茶店チェーン、スターバックスの躍進です。スターバックスは、現在米国で最も注目を集めている外食チェーンです。1987年には11店舗、従業員数100名の企業だったスターバックスは、1997年には1400店舗、2万5千人の従業員を抱えるまでに成長しています。ここ10年間は、3日に1店の割合で出店を続けたことになります。売上についても1997年で9億6600万ドルを売上げ、5期連続で前年対比40%以上の成長を達成しています。スターバックスのこうした急成長を支える一因となっているのが、新しいマネジメントシステムであり、そのベースには新しい人間観があるのです。

その象徴となるのが「従業員=エンプロイー(employee)」という言葉の廃止です。スターバックスでは正社員、パートタイマーともに「パートナー」と呼ばれています。企業とそこで働く個人は、「雇う-雇われる」という関係ではなく、共に事業を営むパートナーとして位置づけられているのです。それを制度化したものの1つがストックオプション制です。スターバックスでは、パートタイマーも含めて週20時間働く人は、ストックオプションを受け取ることができます。

そして、ストックオプション制は、組織で働く個人に対して、単なる経済的メリットをもたらすだけではありません。組織で働く個人1人ひとりが、経営に参加する側としての意識をもつことができるようになったのです。スターバックスでは、ファーストフード店にありがちな画一的な店舗デザインを取り入れていません。各店が店舗経営に対して主体的に関わることで、1店1店が店舗デザインや店の雰囲気、サービスに至るまで細部にこだわり、各店が独自性を発揮しているのです。それがスターバックスの特徴である、「コーヒーを売るだけではなく、体験、文化を売る」ことを可能にし、現在の発展の大きなファクターとなっているのです。

さらに、スターバックスでは、「あらかじめ決められたことをその通りに身につけてもらうこと」を意味する「トレーニング」という言葉に変わって、「個人個人が自ら学んでいくこと」を意味する「ラーニング」という言葉を用いるようになってきています。それは画一的なサービスではなく、お客様の要望に合わせた多種多様なサービスの提供を意味します。実際に、スターバックスでは、お客様の要望に合わせて、コーヒーの種類や入れ方、飲み方に至るまで多種多様なサービスを展開しています。各個人は、マニュアルに定められた通りに行動することを求められるのではなく、自ら考え、お店の経営に主体的に参加しているのです。

現在では、スターバックスのように、組織で働く個人を、「トレーニング」すべき対象(客体)、パフォーマンスを生み出す従業員として捉えるのではなく、「ラーニング」する主体、共に事業を営むパートナーと認めていく動きが表れています。そして、実際にこのような個人の学習性と主体性を認めた経営手法が、大きな成果を生み出しているのです。

出来事ではなく潮流を捉える

ここで取り上げたネット取引やスターバックスの躍進など、私たちの身の回りには、これまでにない変革的な出来事が毎日のように現れています。ところが、こうした変革を1つの出来事として、点で捉えると、水面に繰り返し現れる気泡のように、一過性の出来事としか映らず、全体的な潮流を見失ってしまいます。ネット取引やスターバックスの躍進も単なる流通の変革やベンチャー企業の躍進と捉えてしまうと、これまでに現れてきた出来事とそれほど違わないように映ってしまうのです。

そこで、ビジネスを取り巻く環境や、組織、マネジメントにおける様々な要因を、単なる一過性の出来事として捉えるのではなく、それぞれの背景や相互の影響関係を捉えながら全体の潮流を探ることができるように、『背景マップ』を作成しました。マップを見ていくと、過去にも同様のテーマが取り沙汰されていることに気がつくかもしれません。しかし、背景的な部分や他との影響関係に目を向けると、その意味するところは、まったく異なる世界観から生み出されたものであることが明らかになってきます。

背景マップの概要

背景マップについてその要因間の関連を中心に解説を付しています。解説は「ビジネスを取り巻く時代環境」「企業・組織・マネジメントのあり方」「組織構成員の意識」の3つの側面からそれぞれ過去と現在に分けて行っています。解説は、別添の背景マップを参照しながら読んでください。

背景マップは、上半分が「過去」で、下半分が「現在」として描いてあります。上半分は10年ほど前までのマネジメント要因とその影響関係が描かれています。そして、それが「現在」に向かってどのように移行してきたか、要因同士がどういった相互影響関係にあるかを矢印の付いた関係線によって示しています。基本的にほとんどの要因はシステムとして相互影響関係にありますが、ここではマップの見やすさを考慮して、特に強い影響関係のみに線を引いています。

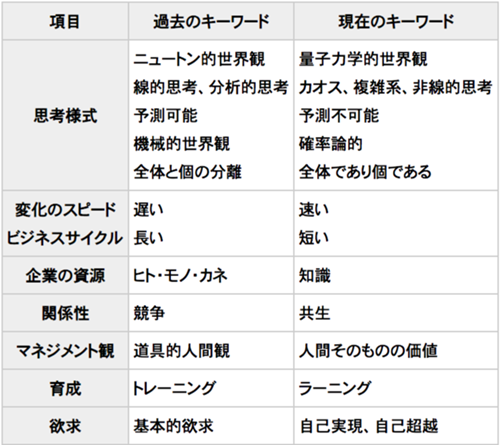

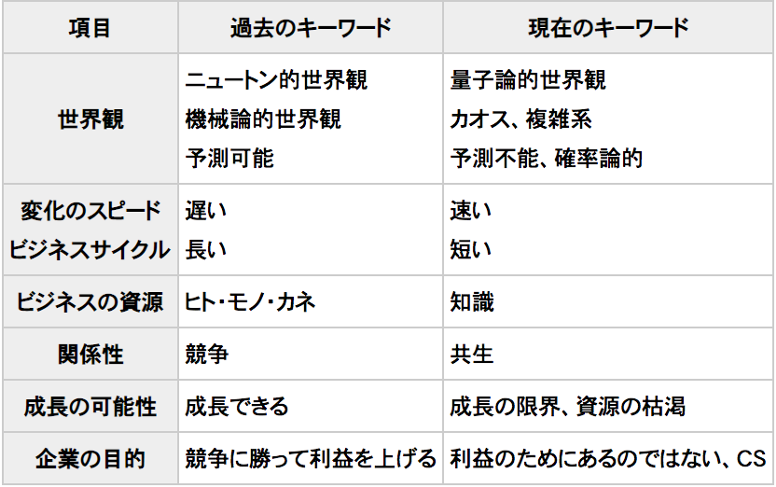

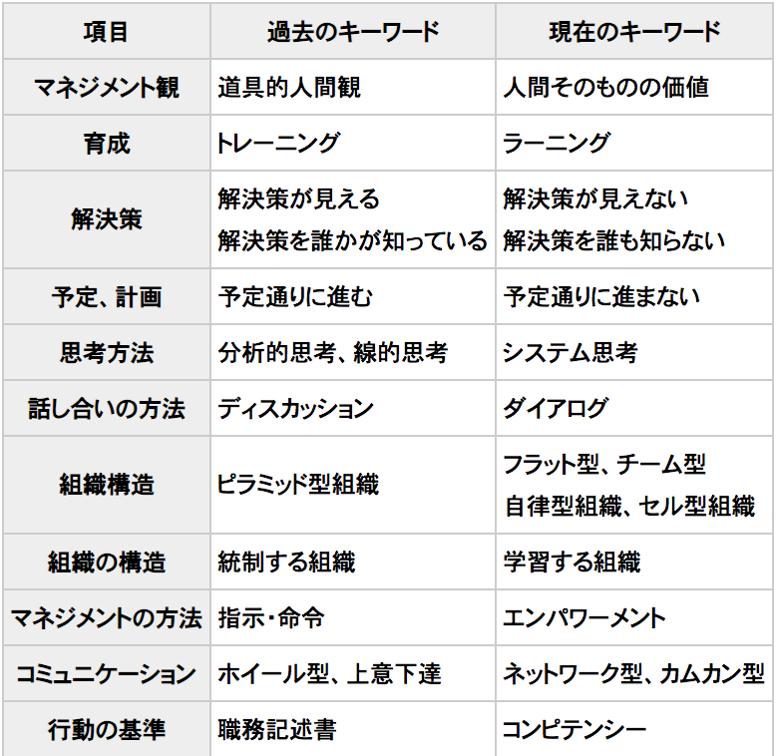

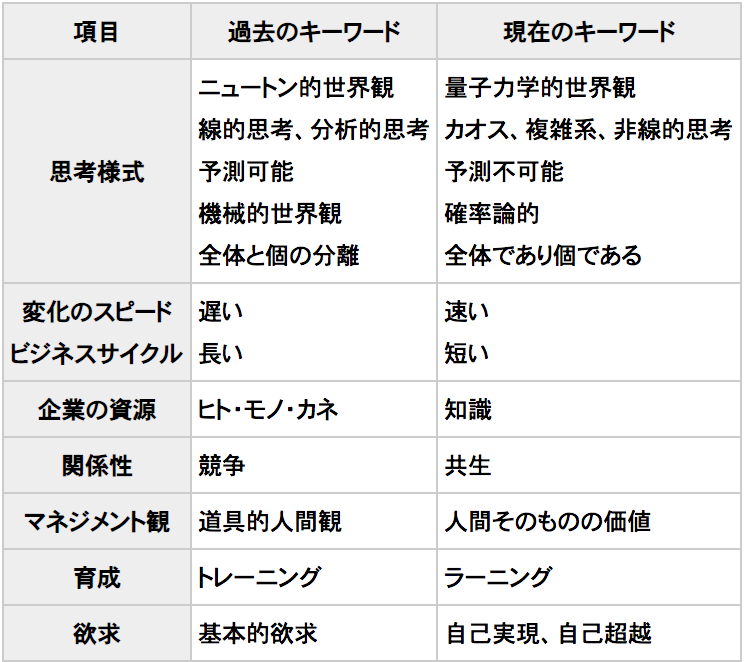

下記の表で、変化の潮流をわかりやすくするために、「過去」と「現在」の主なキーワードを対比させています。また、「現在」の解説の冒頭には、解説の中で使われているキーワードが、「過去」から「現在」に向けてどのように変化したのかを一覧表で示しています。

背景マップで使われるキーワードが本文中に登場する際には、太文字で強調し、特に大きな変化を示すものについてはポイント数をあげて色を変えています。(背景マップの方では、特に大きな変化を示すものは、二重の四角で囲まれています)

過去の背景マップ

ビジネスを取り巻く時代環境

過去における特徴的な環境要因として、変化のスピードが遅かったこと、ビジネスサイクルが長期であったことがあげられます。この時代は、技術やノウハウ、仕事の進め方がそれほど早く更新されず、同じやり方がしばらく通用したのです。そのため、望ましい技術やノウハウを生み出せた企業は、それらの拡大再生産に資本を投下すれば、相当期間成長を続けることができました。そこで、ヒト・モノ・カネといった拡大再生産のために必要なものが、経営の重要な資源として位置づけられていました。

また、世界をあたかも機械のように考える機械論的世界観、ニュートン的世界観が成り立っていたのもこの時代です。そこでは社会構造が単純なため将来の予測が可能であると考えられていました。つまり、「分析的思考を行い、より精密に分析すれば、正確に物事を理解できる」その結果、「予測が可能である」と考えられていたのです。

また、日本だけの閉じられたルールが通用したのもこの時代です。そこでは、護送船団方式に代表されるように、規制に守られているような状態で、ドメスティックに日本の国の中だけ考え、海外との競争を行っていたのです。

以上のような要因から、この時代の日本人には、成長し続けられるという感覚が支配的でした。社会的にも右肩上がりの成長神話が謳われていたのです。

企業・組織・マネジメントのあり方

成長し続けられるという信念のもと、多くの企業が拡張路線をとることとなりました。そこでは、対立が当たり前となり、成長するためには競争に勝つことが大切とされていました。企業の目的は「利益を上げること」が信念のようになっていたのです。

また、ビジネスサイクルが長期であるということは、不確実性が少なく、未来が予測できる状況であることを意味していました。つまり、問題が起こっても誰かが解決策を知っていると考えられていたのです。そこで、最良の正解を求めて皆が同意するまで話し合うディスカッションが重視されました。また、企業では拡大再生産を効率的に進めるための組織構造が重視されました。その代表的な形態がピラミッド型組織です。ピラミッド型組織は、変化の少ない時代において、上からの指示・命令を効率的に伝えるのに適した組織と言えます。

また、予測可能からくる不確実性の低さは、マネジメントの考え方にも影響を与えました。現状を分析すれば解決策が見えてくるので、すぐれた戦略を策定すれば、大体は予定通りに達成できると考えられていたのです。そういった状況では道具的人間観がマネジメントの基盤となっていました。メンバーは戦略を実現するための道具にしか過ぎず、上の人間が考えたことを、上からの命令に忠実に実行すれば、高いパフォーマンスを出すことができると考えられていたのです。そこでは、ホイール型のコミュニケーションを基盤とした上意下達の統制する組織が必要でした。つまり、目標と基準は上司が決め、メンバーはその目標を共有することが求められたのです。方策・手段も上司が指示し、命令した通りにメンバーが動いていました。そうした中で、目標による管理という手法もドラッカーが提唱したような主体性重視のものではな く、いわばノルマ管理として利用される場合が多く、職務と責任の明確化の手段となっていました。そして、メンバーは目標を達成するため、職務を明確にした職務記述書に従って行動することを要求されたのです。

つまりメンバーは、言われたことを言われたとおりにやることが求められ、そのためにはあらかじめ決められたことをできるようになるまで指導するトレーニング(訓練)が必要であると考えられていました。トレーニングの方法は、OJTに代表されるように、上司や経験のある人がない人に教える、指導するものとして考えられていたのです。

また、変化のスピードが遅いため、何か新しい知識を創造するよりも蓄積された知識が役に立ちました。そして時間と共に能力が向上すると考えられ、経験が物をいう時代でした。そのため、任用においても、経験のある人が上司になるという年功序列が中心となり、終身雇用という制度も意味をもっていたのです。

組織は、構成員に指示に従って行動してもらうために、競争意識をあおることと、危機感と緊張感を与えることで構成員のモチベーションを高めようとしました。職能資格制度のような制度を導入し、細かい格差をつけることも競争意識をあおることに一役買っていました。また、新卒の一括採用も競争意識を加熱させる効果を果たしました。さらに、「このままでは会社はだめだぞ」とか、「このままでは出世できないぞ」といった危機感と緊張感でメンバーを動かしていったのです。しかし、成長神話が支配していたこの時代、企業が構成員の危機感や緊張感をあおっても、個人の心の奥では、寄らば大樹の陰的な安心感をもっていたのです。

組織構成員の意識

企業・組織は、構成員1人ひとりをパフォーマンスをあげるための道具として捉え、一方個人は、企業・組織を基本的欲求を実現するための手段と捉えていました。つまり組織と個人は分離した状態にありました。

この時代、構成員の行動のベースとなっているのは、「食べる」、「寝る」、「衣食住」、周囲から「承認される」、目標を「達成する」といったより基本的な欲求を満たすことでした。そして、こうした欲求を満たすには、大企業いわゆるよい会社に入社することが重要なことでした。その当時、大企業に入らずに、大企業の課長クラスの収入を安定的に得ることは並大抵なことではなかったのです。

一方、精密に分析しさえすれば解決策がわかった当時、大企業は分析的思考に優れた人材を求めていました。そして分析的思考に優れている偏差値の高い学校、いわゆるよい学校を出た人間を積極的に採用しました。つまり、大企業に入るには、偏差値の高い大学を出ることが求められ、その結果学歴偏重となっていたのです。

この時代、企業が求めていたのは、分析的思考に加えて言われたことを言われたとおりにきちんとできる人、つまり、従順で協調的な人材であることでした。集団内では同質の価値観をもっていることが重視され、異分子は必要とされなかったのです。集団内の対立を避けることが基本で、上司がものを言ったら、それに「同意する」ことが求められたのです。

現在の背景

ビジネスを取り巻く時代環境の変化

先述したように、機械論的世界観、ニュートン的世界観の時代では、社会が単純で、変化や不確実性が少なく、だいたいのことは予測可能と考えられていました。しかし、現在では、ニュートン的世界観に替わり量子論的世界観が成り立っています。そして、予測不可能で確率論的にしか物事を捉えることができなくなり、カオスと複雑系の時代を迎えたのです。そうした時代では、今までのやり方が通用しなくなり、「半年先が見えない」、「予定通りにいかない」という状況が生まれ、細かい方針や計画が役に立たなくなってしまったのです。

そして、ビジネスにおいて最も大切な資源は「ヒト・モノ・カネ」から知識へと変化しました。昔も知識は大切な資源の1つでした。しかし、変化のスピードが遅く、ビジネスサイクルが長期であれば、一度ノウハウや仕事のやり方を身につければ、当分は陳腐化することはありませんでした。知識よりも、「ヒト・モノ・カネ」が重視され、それらをフル活用して拡大再生産が行われたのです。しかし、変化のスピードが速く、ビジネスサイクルが短くなった現在では、今までのように拡大再生産する頃には知識は陳腐化してしまいます。そこでいかに新しい知識を獲得し、それを更新し続けられるかが重要になったのです。

また、変化のスピードが速く、ビジネスサイクルが短くなったことにより、知識や情報の量が膨大なものとなり社会の複雑化を招きました。社会の複雑さは、言い換えると、社会におけるさまざまな要素が複雑に絡み合っていることを示します。現在ほど国際化が進展していない昔は、日本は独自のルールでビジネスを展開することができました。しかし、国際化が進展し、世界の一体化が進む現在、今までのように日本独自のルールは通用しません。また国内外の問題に限らず、経済や政治、社会、文化、宗教、教育、環境問題など様々な要素が複雑に絡み合っているため、部分的な最適化を図っていると全体がうまくいかなくなってしまう状況が生まれています。その代表的な例が環境問題です。地球を大きなシステムとして捉えると、今までのように個別に最適化を図り、各自が無制限な経済的成長を追求することは不可能なことが明らかになったのです。そこで、成長の限界、資源の枯渇が重要なテーマとして取り上げられてきました。

そして、世界は競争から、協調とバランスを重視する共生へと大きく変化してきました。

米国は、90年代の初頭、日本やドイツ、ヨーロッパ勢に後れをとり、その経済状態は青息吐息といえるものでした。社会的にも非常に暴力が多く、きわめて混乱した状態にあったといえます。それが今日、非常に力を持ち直し、現在では、私たちは2020年まで経済的に大丈夫だと言っているほどです。元ダートマスの大学の学長であるマクラフリン氏は、米国が盛り返した理由として、「競争してビジネスを伸ばしてきたという根本的な考え方と競争(そのもの)をやめて、自分たちの企業内のさまざまな人間的な側面などを充実させることに集中していった結果として、これだけの立ち直りができたのだ」と言っています。

このように、これまでの競争重視、市場重視の考え方から、「シェアを争っている競争相手とも、パートナーとして共に生きていこう」という共生、パートナーシップの概念に変わってきています。そして企業の目標に対する一般的な概念も、利益を上げて競争に勝つというものから、利益のために企業はあるのではないというものへ急速に変化しつつあるのです。

そして、企業の目標、目的に対する概念の変化によりCSといった考え方が出てきました。そこでは「お客さまに喜んでいただく」ことが企業が存続する意義となりました。しかも、それらが過去の時代に使われていたような「建前」ではなく、「本音」として語られるようになったのです。こうした変化は、「従業員満足」(ES)という形で企業と従業員の間にも生じています。つまり、企業の存続意義は、「皆が幸せになる」、または「働く人間が成長するために企業はある」が前提として考えられているのです。企業と個人は、対立する関係ではなく、パートナーとして共生する関係にあるのです。

企業・組織・マネジメントのあり方の変化

前述のようにビジネスを取り巻く環境要因が相互に影響を与え合っている状況になると、いくら分析をしても解決策が見えないという状態が生まれてきます。また、ビジネスサイクルも短縮化され、知識の更新スピードが速くなっています。そうした中では、企業、組織、マネジメントのあり方も大きな変革を迫られています。そのキーワードとなるのがラーニング(学習)と人間そのものの価値です。

今までのマネジメントでは、組織における構成員は、パフォーマンスを生み出すための道具に過ぎませんでした。そして、不確実性が低い時代に、高いパフォーマンスを生み出すためには、決められたことを決められたとおりに実行する、そのためのトレーニングが求められたのです。しかし、解決策も見えず、変化のスピードが速まった現在、あらかじめ答え、ゴールが決まっており、そこに向けて力を伸ばしていくトレーニングではパフォーマンスを生み出すことはできません。つまり、組織における各個人が上から教えられるのではなく、自らラーニングを行い、現場でパフォーマンスを生み出す力をつけていく必要があるのです。そして、企業における組織やマネジメントのあり方も、道具ではなく、人間そのものの価値を基盤としたものに変革していく必要があるのです。

ここでは、そうした観点からいくつのかの項目に分けて、企業・組織・マネジメントのあり方を探っていきます。

(1) メンタルモデル

管理、統制からエンパワーメントへ、トレーニングからラーニングへ、ピラミッド型組織からフラット組織へなど、マネジメントや、育成、組織などあらゆる側面で大きな変革の時代を迎えています。社会基盤そのものが変革している今、我々が従来からもっている古い枠組みで物事や事態を捉えると、本質を見誤る危険性がきわめて高くなりました。そこで、固定観念を打破していく、自分の枠組みを再構築していく必要があるのです。いくらよいアイデアをつくっても、組織や個人が古い枠組みのままで捉えていては、そのアイデアが実現されることはありません。

組織や個人がもっている固定観念や思考の枠組みをメンタルモデルといいます。変化のスピードが速い現在、このメンタルモデルを顕在化させ、それを書き換えていくことが必要になりました。

(2) コーポレートナレッジ

知識の更新するスピードが速まると、「上の人間が考え、それを下に落としていく」という図式が成立しません。そこで、企業のなかにある暗黙知を形式知化する必要が生じます。しかし、単に暗黙知を形式知化させ、マニュアル化や標準化するだけでは不十分なのです。そこで注目されるのがコーポレートナレッジです。現場の知識をどうやって形式知化し、さらにいかに更新するかがテーマになってきています。つまり、現場でそして組織全体でラーニングし続けることが必要になるのです。

(3) 「ミッション・目的」重視

現在はトップが細かい方針や計画を立てて、それを下に降ろし「この通りにやれ」といったことができなくなってしまいました。そこで、細かい指示は出さなくても、「何のために私たちは在るのか」というミッション・目的を明らかにした上で、日常の問題に主体的に対応していこうとする流れが出てきているのです。

現在は変化のスピードが増し、上からの指示ではなく現場の判断で意思決定を行う必要が生じています。ミッションは、上からの指示を待つのではなく、現場で常に自分たちの目的を問い直し続け、組織全体としての方向を見誤らないための手段として用いられているのです。また、ミッションが注目される背景には、細かく指示をしなくてもラーニングしていく存在として人間そのものの価値を認めるといったことが基盤となっているのです。

(4) ビジネスプロセスとコンピテンシー

「細かい方針や計画が役に立たない」、「予定通りにはいかない」現在、数値的な目標を立てて、その目標に到達したかどうかを議論しても建設的ではありません。未来が予測不可能な今、結果の数字だけを見ることに納得性をもたせることはできません。そこで生まれたのが「ビジネスプロセスを見る」という考え方です。そしてパフォーマンスを生み出すための行動であるコンピテンシーが注目されるようになってきました。それは、パフォーマンスとしての結果の数字だけではなく、パフォーマンスを生み出すための行動をとっていたのか、つまり結果を生み出すためのプロセスを踏んでいたのかどうかをみていこうというものです。

(5) システム思考

問題が複雑で相互影響関係にある場合には、これまでの分析的思考、線的思考では問題を捉えることができなくなってしまいました。そこで必要とされるのがシステム思考です。このシステム思考によって、相互影響関係にある問題のすべてに手を打つのではなく、「てこの作用点(レバレッジ)」を見つけ、そこに手を打っていくことが可能になります。

(6) チーム学習とダイアログ

従来は、上の人が答えを教えてくれました。しかし、現在は誰も解決策がわからず、個人個人が自分たちで方向を生み出さなくてはいけません。そこで必要とされるのが、自分たちで考え、学習して、個人の力の総和よりも高い力を生み出していくチーム学習という考え方です。

チーム学習は、小集団活動のような動機づけを中心的目的としたものではなく、変化が激しく、知識の更新スピードが速い時代に組織が高いパフォーマンスを生み出すために不可欠なものといえます。

このチーム学習に欠かせないものがダイアログです。誰かが正解を知っていれば、ディスカッションを行い解答を探すことができます。しかし、現在では、多様な立場の人々が意見を出し合って、新しい知識や価値を生み出さなくてはなりません。そこで、ダイアログという考え方が出てきました。このダイアログの技術がないと、答えの見えない問題に対応したり、共生関係を構築することができません。

(7) エンパワーメント

社会が複雑化するとともにビジネスサイクルが速くなり、上司が現場の状況を把握することは不可能になりました。今日、上司が仕切っていてはパフォーマンスを生み出すことはできません。そこで、メンバーが主体的に取り組んでいくために、エンパワーメントという考え方が出てきました。エンパワーメントとは直訳すればパワーをつけさせることですが、具体的には上が管理するのではなく、下に任せていこうとするものです。エンパワーメントを実践するには、上意下達のピラミッド型の組織は不適切です。フラット型の組織やチーム型の組織、現場の人たちが主体的に方策を考える自律型組織という概念が必要になるのです。

(8) コーチング

エンパワーメントをして部下に任せるといっても、「権限だけを委譲して後は放っておく」だけではパフォーマンスを生み出すことはできません。そこで育成が必要になります。現在は、育成の方法も大きな変革を迎えています。会社や上司が答えを知っていて、それをトレーニングすればよいという時代ではなくなってしまったのです。つまり、これまでの段階的、計画的に指導していくというOJTの枠組みが通用しなくなってしまいました。上司には、本人の体験と学習を引き出し、本人の自発的学習を促進させるコーチングスキルが求められるのです。そのためには、上から答えやゴールを示すのではなく、学習の阻害要因を取り除く手助けをし、本人の本来もっている力を引き出していくことが求められるのです。

組織構成員の意識の変化

前述したように以前は組織と個人は分離していました。それが現在では、組織と個人の関係は全体であり個であるという関係に移行しつつあります。それは互いを目的を果たすための手段として考えるのではなく、共生する関係、パートナーとして考えていきます。そこでは、組織は個人の人間そのものの価値を認め、管理統制するのではなくラーニングする存在として捉えます。一方個人は、組織を基本的な欲求を充足させる手段としてとらえるのではなく、自己実現、自己超越の場と考えていきます。

自己実現を目指すには個人のビジョンが不可欠です。以前は組織の中で上から与えられた1つのビジョンを共有することが求められました。現在では、個人のビジョンと会社のビジョンとをシンクロ(共振)させ、共有ビジョンを作り出していくことが求められています。共有ビジョンとは、個人のビジョンが全体のビジョンとなっている、そして全体のビジョンが個人のビジョンとなっている状態を作り出すことです。つまり、ビジョンという側面からも、全体であり個であるという状態を作り出すことが必要になっているのです。

そして、個人のビジョンをもって、自己実現を目指して、自己成長を目指していくのが自己マスタリーです。自己マスタリーをやることによって、目的に対して、100%の努力を傾注して、熱心さをもって、継続的にやり続けて、それを達成するコミットメントが高まってきます。

これを1人ひとりが実践することで、個人が自己実現を達成できるとともに、組織は生き残る糧であるパフォーマンスを上げることができるようになるのです。

ラーニングオーガニゼーション(学習する組織)という世界観

何事にもチャレンジできる主体的な人間というものは、命令されたり、統制されると、とたんにやる気を失うものです。命令や統制によって動かそうとすると、その組織は動かないのです。そこで、上司は命令や統制をしないという組織が生まれます。その組織では、共有ビジョンのもと、エンパワーメントを行い、本人にやり方を任せ、それを上司が支援するようになります。また、任せるためには、コーチングをし、チームで学習し、組織全体で学習していきます。

今まで述べてきた「過去」から「現在」への流れには、こうした背景的な流れがあるように思えます。その流れに対応して、企業が採り得る1つの選択肢としての概念、方法論が「ラーニングオーガニゼーション(学習する組織)」であるといえます。そして、このラーニングオーガニゼーション(学習する組織)は、情報経済社会の到来やビジネスサイクルの短縮化、相互依存度の高まり、そして働く人々の意識の変化などを考え合わせると、単なる選択肢の1つではなく、これからの企業が選択しなければならない方向ではないかとも考えられるのです。

「HVDリポートVol1 No.4(1998年5月1日発行)」より抜粋