インテグリティとは〜企業の変化対応力を高める組織文化づくり〜

代表取締役副社長 長曽 崇

「なぜ、うちの会社は同じような不祥事を繰り返してしまうのだろう?」

「ルールがどんどん増えて、なんだか息苦しく、社員の活気が失われているような

気がする。」

コンプライアンスの強化が進む一方で、そんな疑問や閉塞感を感じているマネジメント層や社員の方は少なくないのではないでしょうか。厳格なルールづくりや予防のための仕組みをいくら整備しても、不祥事が後を絶たない根本原因はどこにあるのでしょうか。私たちがこれまで多くの企業の変革支援を行ってきた経験から見えてきたのは、不祥事を根絶するためには、より良い行動が促進されるような組織文化をつくり上げることが大切です。

インテグリティこそが組織を正しい方向へと導く「内なる力」であり、変化の時代を生き抜くための組織文化の基盤であると確信しています。

本稿では、どのようにしてインテグリティを組織文化として醸成していくか、その実践の道筋について探っていきたいと思います。

=============================

インテグリティ・オープンセミナーを2025年10月31日(金)に開催します

関連するキーワード

1. コンプライアンスの限界とインテグリティの必要性

なぜコンプライアンスだけでは限界なのか?

コンプライアンスは、法令や社内規則など、明文化された「ルール」を遵守することを指します。これは企業が負うべき最低限の義務であり、リスクを回避し、社会的信用を維持する上で不可欠です。しかし、コンプライアンスはあくまで「受動的」な行動であり、「これをやってはいけない」という禁止事項に焦点が置かれています。

しかし、現代社会は、新自由主義的な資本主義からの揺り戻し、AIなどのテクノロジーの進化、SDGsやESGへの関心の高まり、ステークホルダーからの期待の変化など、予測不能なスピードで変化しています。これにより、これまでのルールでは想定しきれない「ルールの空白地帯」が生まれています。さらに、企業は自社の内部規範や慣習が、社会全体の空気として重んじられている「社会規範」とずれていることに気づかず、結果として、「自社の常識が社会の非常識」として糾弾されてしまうことがあります。例えば、法的には問題がなくても、人権や企業のあり方が問われるような事案がSNSでの拡散によって社会問題化することがあります。これは、法律や規則といった「明文化されたルール」だけでは、もはや社会の期待に応えきれないことを示しています。コンプライアンスは、過去の事象や想定に基づいて作られるため、新しい状況には対応しきれないのです。

インテグリティとは何か?

では、このルールの空白地帯や社会規範に対応するために、企業は何を拠り所にすれば良いのでしょうか。そこで登場するのが、インテグリティです。

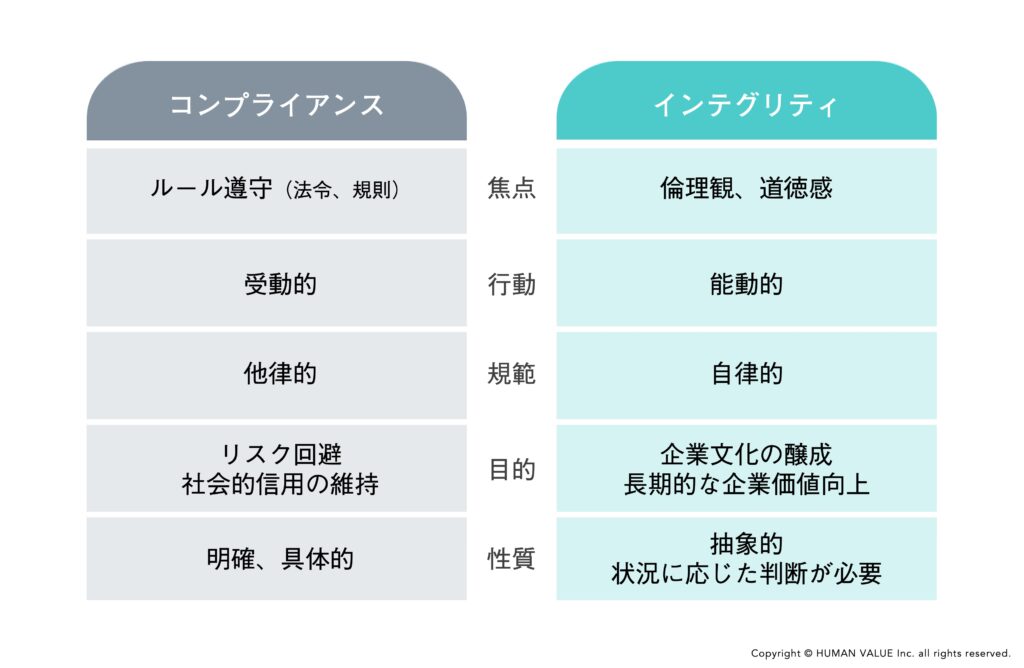

インテグリティとは、一言で言えば、「正しいことを、正しく行う」という、個人の内側から湧き出る自律的な力です。コンプライアンスが「ルールを遵守すること」に焦点を当てるのに対し、インテグリティは、ルールに加えて個人の倫理観や道徳観に基づいた「自律的な行動」を重視します。米国の経営学者で企業倫理とコーポレートガバナンスの専門家である、リン・S・ペイン氏は「コンプライアンスは罰を恐れて守る行動、インテグリティは価値観に基づき自ら選び取る行動」と対比しています。

過度なコンプライアンス偏重は、組織全体の思考の硬直化を生み、新たな取り組みへの挑戦を躊躇するといった副作用を起こします。そして、社員の自由な発想や提案といった創造力が制限されてしまう結果、組織全体のイノベーションが阻害されてしまいます。

これに対し、インテグリティは、不祥事の発生やそれに伴うレピュテーション悪化といったダウンサイドのリスクを抑えます。そして、組織学習を通じて、不正や不誠実さへの違和感に気づく感度や想像力を高め、倫理と利益の両立を期したより適切な意思決定と行動によって、新たな価値創造を実現するといったアップサイドのリターンを促進します。そうした背景からインテグリティの取り組みを経営の重要な要素として位置づける企業が増えています。 上述してきた話を踏まえると、コンプライアンスとインテグリティの関係は、以下の表のように整理できます。

このように、コンプライアンスは「守るべきルール」を、インテグリティは「なぜ、それを守るのか」という倫理的基盤をそれぞれ担っています。 重要なのは、これらを対立するものではなく、補完しあう関係として捉えることです。インテグリティを組織に深く根付かせることで、ルールは単なる義務ではなく、自律的な行動を促す指針へと昇華されます。これこそが、形骸化しない「血の通ったコンプライアンス」を築くための、最も本質的なアプローチなのです。

2. インテグリティを組織に根付かせる3つのステップ

組織文化とは、組織における思考と行動の集合的な反応様式です。その中には、共有化された有形無形の規範やそれを支える仕組みや制度も包含しています。思考や行動の反応様式の形成には、まず、日常業務におけるコミュニケーションにおいて、何についてどのような話がなされているかが大きく影響します。上司・部下や同僚との日常会話を通じて、組織においてどのように振る舞うのが良いかを学習します。そして、それらのコミュニケーションの内容を方向づけるのが、例えば、経営理念などの規範、事業計画、組織運営や意思決定プロセス、人事制度などの仕組みや制度となります。そのため、より良い組織文化をつくるためには、組織の文脈をつくるコミュニケーションデザインとそれを支える規範・仕組み・制度の両面からのアプローチが必要となります。そうしたより良い組織文化づくりのポイントを踏まえ、インテグリティの組織文化のつくり方について述べます。

① 「なぜ」を問い、対話する 〜ダイアログによるセンスメイキング

インテグリティの組織文化づくりは、トップダウンで方針や施策を下すだけではうまくいきません。マネジメント層と社員が共にダイアログ(対話)を通じて、自分たちの会社や組織にとって求められる「インテグリティ」とはどのようなものかを、評価判断を保留しながら、一人ひとりの意見や想いに耳を傾け、共通の理解や意味を構築していくことが大切です。

これを、組織運営の文脈ではセンスメイキングと呼びます。センスメイキングとは、曖昧で混沌とした状況の中から意味を見出し、生成するプロセスです。不確実な時代において、既存のルールだけでは判断できない「ルールの空白地帯」や「社会規範」に対応していくためには、地道な取り組みとはなりますが、個人がどのような判断を下すのが適切か、判断に迷うようなグレーゾーンの幅が広い事例を挙げて、皆で目線を合わせ丁寧に行っていくことが、組織全体のインテグリティの醸成に効果的です。 つまり、インテグリティはセンスメイキングの指針となり、センスメイキングはインテグリティの質を高めます。この相互作用によって、今後も起こりうる不祥事につながるような不正行為に対する個人と組織の感度を高め、未然に不祥事の芽を摘む確度も高まります。

② 「空気」の正体を知る 〜構造とメンタルモデルの理解

不祥事が繰り返される背景には、犯人探しでは解決できない、より深い問題が隠されています。それは、特定の行動を誘発する組織の構造と、その構造を正当化する組織のメンタルモデルです。

では、構造とメンタルモデルとは具体的にどういうことでしょうか。 構造とは、個々の要素が相互に影響し合って構成される全体を指します。例えば、「高すぎる短期業績目標」が「社員に過度なプレッシャー」をかけ、「顧客視点」を曇らせ、やがて「不正行為」に手を染めてしまうようなイメージです。 一方、メンタルモデルは、その構造を正当化する組織の空気や文脈をつくる支配的な前提です。これは明文化されてはいませんが、社員は組織にいると「そう行動するのが当然」だと暗に感じとります。例えば、「皆がやっているから大丈夫」といった同調心理や、「組織のため」という自己正当化のメンタルモデルが、不正を心理的に正当化し、不正の連鎖を助長します。そして、このメンタルモデルこそが、先ほどから出てきている「ルール空白地帯や社会規範」に気づく感度を鈍らせるのです。

インテグリティの文化を築くには、これらの構造とメンタルモデルを理解することが不可欠です。そして、その上で、なぜ不正が起きてしまうのかを「自分事」として捉え、社員自らが対話を通じて解決策を生み出すことが重要です。 ご参考までに、不祥事が起きやすい組織にありがちな組織構造やメンタルモデルを以下に記します。

【ありがちな組織の構造】

- 権力の集中とトップの倫理観欠如

- 権力が一部に集中すると、チェック機能が働きにくくなる

- トップの倫理観が低い場合、組織全体に悪影響が及ぶ

- 短期利益至上主義と過度なプレッシャー

- 高すぎる業績目標設定は、不正行為を誘発する可能性がある

- 短期的な成果を重視する風土は、倫理的な判断を鈍らせる

- 風通しの悪さと情報共有の欠如

- 情報が適切に共有されないと、不正の早期発見が困難になる

- 意見を言いづらい雰囲気は、内部告発を妨げる

- 責任の曖昧さと処分基準の不明確さ

- 責任の所在が不明確だと、不正行為に対する抑止力が低下する

- 処分基準が曖昧だと、公平性が損なわれ、不信感を招く

【ありがちなメンタルモデルの問題】

- 「自分だけは大丈夫」という楽観

- 不正行為は他人事と考え、自分は巻き込まれないと過信する傾向がある

- 「皆がやっている」という同調心理

- 周囲が不正行為を行っていると、抵抗感が薄れてしまうことがある

- 「バレなければ良い」というリスク軽視

- 不正行為のリスクを過小評価し、発覚しなければ問題ないと考えることがある

- 「顧客のため、組織のため」という自己正当化

- 不正行為を顧客や組織への貢献と捉え、倫理的な葛藤を解消しようとすることがある

③ 内なる「羅針盤」を磨く 〜パーパスやビジョンの探究

インテグリティを真に組織に根付かせるためには、社員一人ひとりが、その会社で働くことの誇り、すなわちパーパス(目的意識)を持つことが不可欠です。自分が何のために働いているのか、その理由を明確にすることで、表面的なルール遵守ではなく、内発的な動機に基づいた誠実な行動が促されます。

「学習する組織」の生みの親であるピーター・センゲ氏は、クリエイティブ・テンション(創造的緊張関係)という考え方を提唱しています。自分のパーパス(目的意識)を持ち、日々大切にして過ごした先に「実現したいビジョン」から「今の現実」を直視すると、そのビジョンに近づくための創造的なエネルギーが生まれます。

また、昨今、多くの会社がパーパス経営へと舵を切っています。会社のパーパスとは、ステークホルダーの視点から見た自社の社会的な存在意義を明文化したものです。言い換えるならば、会社の誠実さ、高潔さといったインテグリティの源泉となるものです。そこで、社員一人ひとりが、会社が掲げるパーパス(存在意義)の意味的な理解を深め、自分のパーパス(目的意識)とのつながりを見出すことで、自分のために行動することが会社のためになり、会社のために行動することが自分のためになるといったインテグリティの好循環がもたらされるようになります。

3. インテグリティの組織文化づくりの取り組み事例

インテグリティの組織文化づくりのポイントを踏まえた、クライアント先と弊社との共同の取り組み事例をご紹介します。

① 大手メーカーのオープンイノベーション拠点の創発促進のガイドラインづくり

- 【課題】 伝統的な安全重視の文化が、オープンイノベーションの目的と合致しない他律的なルールづくりを招き、新たな取り組みを阻害する可能性があった。

- 【取り組み】 部門横断の対話を通じて、拠点の目的に立ち返り、自律的な行動を促す価値観を明文化したガイドラインを策定。社員が自分たちで意思決定できる基盤を構築した。

この企業の研究開発部門では、社内外のステークホルダーとのオープンイノベーションを目的とした拠点を新たに作ることが決まり、その拠点の運用を規定するガイドラインを定めることになりました。ところが、伝統的に安全重視の組織文化が強いが故に、従来の社内の研究開発拠点で運用されていた他律的なルールが適用される方向に進みかけ、どのようにすべきかジレンマに陥っていました。そこで、改めて、本来の目的に立ち返って、オープンイノベーションに即した協働や創発を促進するようなガイドライン策定について、部署横断の対話セッションを繰り返し実施し、皆でガイドラインの言語化をしました。共通の価値観を明文化することで、本拠点で働く社員が自律的に適切な判断を行いやすくなり、新たな研究テーマの起案と内外の連携による実践がしやすくなる基盤を築きました。

② 大手サービス業のインテグリティに基づいたマネジメント変革

- 【課題】 コンプライアンス強化策が、社員の「コンプライアンス疲れ」を招き、根本的な倫理意識の向上につながっていなかった。

- 【取り組み】 インテグリティの考えに基づき、インシデントの背景にある組織の構造とメンタルモデルをマネジメント層が探究。自律的な行動を促すマネジメントの土台を再構築した。

この企業では、コンプライアンスに抵触するようなインシデントの発生がしばしば起きていました。そこで、会社として、役員直下のコンプライアンス委員会を立ち上げ、再発防止に向けた施策として、コンプライアンスの基礎を学ぶ研修、内部通報制度、管理部門による事業部の牽制機能を整備することにしました。ところが、社員側からはコンプライアンス疲れの反応が見受けられ、当初意図していた社員の倫理意識向上にはなかなか至らない状況が続いていました。そこで、インテグリティの考え方に基づき、マネジメント層向けのワークショップを実施しました。ワークショップの中では、自社で起こりがちなインシデントをケーススタディ化し、システムシンキングを活用しながら、インシデントが起きている構造を整理し、組織のメンタルモデルを探究しました。その上で、各自ありたいマネジメントに向けたアクションを検討し、日々のマネジメントの中で、インテグリティに即したマネジメント行動ができるような基盤を整えました。

③ 大手サービス業における短期業績偏重からの脱却に向けた人事評価制度の変革

- 【課題】 過度な短期業績目標が、不正な営業行為や顧客からのクレームを誘発し、組織の信頼を損なっていた。

- 【取り組み】 短期的な成果だけでなく、中長期的な価値創造やバリュー実践を評価する人事制度へと変革。適切な行動を促す仕組みと、それを称賛する文化を醸成した。

この企業では、従来から過度な短期業績目標の設定が、社員の倫理観を鈍らせる一因となり、無理をした営業行為によって、顧客からのクレームが増える事態が起きていました。そこで、短期業績偏重から脱却すべく、人事評価制度の見直しに着手しました。中長期的な価値やインパクト創出につながる成果目標の項目追加や倫理意識を込めた会社のバリュー実践を行動評価に組み入れました。また、バリューの実践度の高い組織や個人を承認・賞賛するアワード制度を設定し、全社的にマネジメント層と社員の意識向上と適切な行動を促進する基盤を整えました。

4. インテグリティの組織文化度のチェックポイント

自社のインテグリティの組織文化度を確認するための簡単なチェックポイントをいくつかご紹介します。

① 「ルールの空白地帯」での判断

明文化されたルールが存在しない状況こそ、組織文化の真価が問われます。社員が短期的な利益を優先するのか、それとも中長期的な信頼関係を優先するのか。ここに組織のインテグリティが現れます。目先の成果を取るか、持続的な信頼を守るかという選択が、組織の将来を大きく左右します。

② 不祥事の根本原因への洞察

不祥事が起きたときに「誰がやったか」という責任追及だけで終わってしまうのか、それともその背後にある構造やメンタルモデルに踏み込むのかどうかが鍵となります。後者に取り組めるかどうかで、再発防止の真の力が決まります。不正を誘発するプレッシャーや思考の枠組みに光を当てられるかが、組織の成熟度を示します。

③ マネジメント層の言動の一致

トップからミドルまでのマネジメント層が「インテグリティの重要性」を語るだけでなく、自らの意思決定や日常の行動でそれを体現しているかどうかが鍵となります。言葉と行動に乖離があれば、社員はすぐに察知し、インテグリティの取り組みそのものに対する信頼度が低下するでしょう。

④ 心理的安全性の確保

社員が自分の立場や評価が脅かされることを恐れずに、率直に違和感や気がかりに思うことを表明し、それを受け止めあえる環境があるかどうかが鍵となります。ただし、社員に声を上げるよう促してもすぐに声が上がるわけではないので、日頃からオープンに話せるよう、職場での信頼関係の構築をしていくことが大切です。そうすることで、問題は早期に発見され、改善のサイクルが回りやすくなります。逆に沈黙が支配する職場では、不正も課題も水面下に潜み、深刻化してから露見します。

5. まとめ

企業の変化対応力は、もはやコンプライアンスだけでは不十分です。不確実性の高い現代において、ルールを超えた部分で「正しいこと」を自律的に判断し、行動できるインテグリティが、組織の持続的な成長と発展に不可欠な要素となっています。

インテグリティを組織に根付かせることは、一朝一夕には成し遂げられません。経営層のコミットメントとリーダーシップ、組織全体での対話を通じたセンスメイキング、そして構造とメンタルモデルの変革、さらには社員一人ひとりのパーパスとビジョンの醸成が組み合わさることで、初めて真のインテグリティ文化が醸成されます。

これは、単なる倫理観の追求にとどまりません。ロンドン・ビジネス・スクール教授のアレックス・エドマンズ氏が提唱する「パイ拡大」の考え方にも通じます。企業価値は「パイ分割(利益の奪い合い)」ではなく、「パイを拡大する(社会価値創造を通しての経済価値の拡大)」ことで生まれるというこの考え方は、インテグリティを中核に据えた経営によって実現されます。つまり、インテグリティの高い組織は、短期的な利益追求ではなく、ステークホルダーとの対話を通じて共通の課題に取り組み、「積極的に善を成す」ことを意図したパイ拡大のマインドセットを醸成するのです。

組織を『機械』ではなく、『生き物』として捉え、その組織文化に真摯に向き合うこと。それは、単なるリスク回避のための活動ではありません。インテグリティを組織の核に据えることは、社員一人ひとりの内発的な力を引き出し、社会からの信頼という最大の資産を築き、そして何より、変化の激しい時代を生き抜く、強くしなやかな組織へと進化するための、最も確実な道なのです。