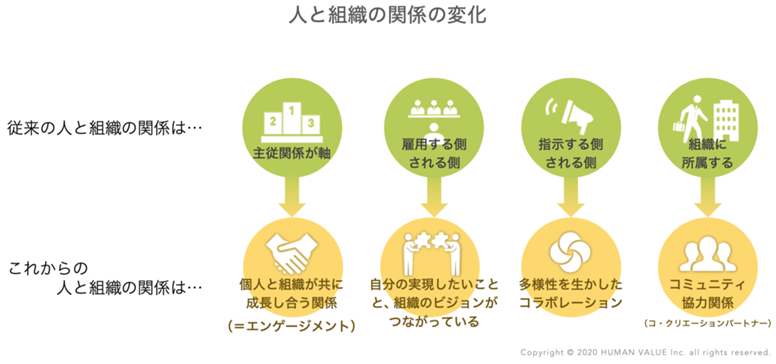

少子高齢化に伴う労働力の減少、雇用形態の多様化等を背景に、さまざまな価値観をもっていたり、多様な状況にある人々が、お互いの価値観を受け入れ、活かし合いながら、互いに力を発揮できる組織づくりが必要とされています。そうした組織を実現するために、近年、さまざまな制度やインフラの整備なども進んできています。

しかし、制度やインフラの整備だけでは、人々は有効にそれらを活用することができず、互いの力を活かしきることができないという現状に直面することもあるのではないでしょうか。

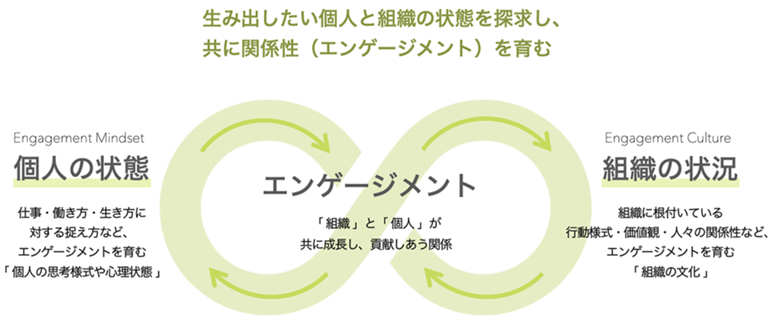

ヒューマンバリューでは、「多様な働き方の実現:多様な人々が自分らしさを発揮し合うことで、持続的に成長できる組織」を実現するために、状況が変化する中で、働く一人ひとりが意識を柔軟に変化させる力や、新しい関係性を構築する力を育むことが大切だと考えています。