System Thinking in Action 2005

関連するキーワード

1.システムシンキング・イン・アクションについて

「システムシンキング・イン・アクション」は、MITのダニエル・キム教授が創設したペガサス・コミュニケーションズ社主催の下、ピーター・センゲ氏(Peter Senge ”The Fifth Discipline”の著者、邦題:「最強組織の法則」)の提唱するラーニング・オーガニゼーションや、システムシンキングに関する様々な組織の取り組みや新しい考え方をシェアする場として1990年よりスタートした。

同コンファレンスには、ラーニング・オーガニゼーションを研究するリサーチャーやコンサルタント、また導入企業の推進者、そして最近では、政府関連やNGO といった団体など、多様なバックグラウンドをもつ組織が世界中から参加している。その中では、組織の垣根を越え、ラーニング・オーガニゼーションの実践例や具体的な効果、問題点などについての意見交換が活発に行われており、今後のラーニング・オーガニゼーションの方向性を位置づける重要な場となっている。

2005 年のコンファレンスは、11月14日~16日の3日間、米国カリフォルニア州サンフランシスコ市のハイアット・リージェンシー・サンフランシスコにて行われた。今年で15回目を迎える同コンファレンスには、世界各国から約550名が参加し、30を超えるセッションやワークショップに出席した。

ラーニング・オーガニゼーションに関する最新動向を把握するために、例年通り弊社から2名が、システムシンキング・イン・アクションに参加した。

本レポートでは、同コンファレンスの概要と具体的に話し合われたテーマについて報告する。

2.カンファレンスの概要

2.1カンファレンスの構成

「システムシンキング・イン・アクション2005(System Thinking in Action 2005)」の構成は以下のとおりであった。

1.キーノートセッション(Keynote Session:基調講演)

本年度は以下の7人により、5つの基調講演が行われた。

・書籍”フィフス・ディシプリン”の著者であり、ラーニング・オーガニゼーションの提唱者であるPeter Senge氏(ビデオ・プレゼンテーション)

・ネイティブ・アメリカン・アカデミー(the Native American Academy)の創設者の一人であるRose von Thater-Braaan氏、ブラックフット族連合におけるSmall Rose BandのメンバーであるLeroy Little Bear氏、及びカナダのレスブリッジ大学でネイティブ・アメリカンに関する講師をしているAmethyst First Rider氏

・フォード社のシニア・バイス・プレジデントであり、CIO(チーフ・インフォメーション・オフィサー)であるMarv Adams氏

・文化人類学者であり、作家のMary Catherine Bateson

・ペガサス・コミュニケーションズ社の創始者であり、システムシンキングや組織学習の分野での権威であるDaniel H. Kim氏

2.コンカレント・セッション(Concurrent Session)

システムシンキングやラーニング・オーガニゼーションの考え方を実践・研究している各国の人々により、24のセッションが開催された。

3.オーサーズ・ナイト(Author’s night)

書籍の著者を招いて行われるオーサーズ・ナイトに、今年は組織変革のコンサルタントであるMargaret Wheatley氏が招聘された。

2.2参加者の概要

今回のコンファレンスの参加者数は約550名を超え、2004年度よりも若干増加していた。

参加国としては、米国、カナダ、オランダ、スウェーデン、オーストラリア、ニュージーランド、メキシコ、シンガポール、イギリス、ブラジル、サウジアラビアなどの国から参加していた。

特にオランダは20名以上、スウェーデンからも10名以上が参加しており、これらの国の関心の高さがうかがえた。また、今年はオーストラリアやニュージーランドといったオセアニアの国々からの参加者が多かったことも特徴的であった。

参加組織としては例年と同じく、企業、教育団体、政府機関、NGO多種多様な組織が参加していたが、特に学校教育関係やヘルスケアの分野からの参加者多かったように感じられた。

企業では、オラクル、ヒューレット・パッカード、インテル、ボーイング、フォードといった会社から複数名が参加していた。

日本からは、NTT、NTT西日本、リクルート及び弊社(ヒューマンバリュー)から計5名が参加した。

2.3カンファレンス全体の特徴

ダイアログを生成するホスピタリティ(Hospitality)にあふれた場作り

システムシンキング・イン・アクションは、会場の雰囲気や参加者間の交流などにおいて、他のコンファレンスと比較し際立って特徴的であるということができる。その理由としては、コンファレンス全体を通して、参加者が安心して自分の本音を語ることができ、探求やナレッジの創発が起きやすいような空間が醸成されていることが挙げられる。

2002年に行われたコンファレンスでは、このような空間のことを「Hospitality Space」という言葉で表していたが、今年のコンファレンスでもまさにそのような空間が創り出されていたように感じた。場のホスピタリティを生んでいる要因やホスピタリティの現れ方として、具体的には、以下のような点が挙げられた。

1. 場の設定

■ホテルの利用

・ファシリティやスタッフの対応のレベルを担保

・宿泊施設と会場を同じくすることで、ホテルに宿泊している参加者の自由スペースの確保

・充実した食事

・ロビー階からの吹き抜け(OPENな雰囲気)

・一般の人と同じ場を共有することによる、視野や空間の拡がり(クローズではない公共の場)

・朝食の提供

2. スピーカーたちのポジション

■参加者との距離感が近い

■参加者と同じく、「学ぶ立場」としてのスタンス

■話し合いを中断して、静かにしてもらう方法

・スピーカーが静かに手を挙げ、それに気づいた参加者が順々に手を挙げていき、手を挙げた人がだんだんと増えて最終的に全体が静かになる。

3. (運営)サポーターたちのポジション

・基本的にルールは存在しておらず、臨機応変に対応

・例)参加者がフラッシュをたいて写真を撮影すると、本来、運営側としてはノイズになってしまい、嫌うところを、本コンファレンスのサポーターは「フラッシュをたかないで撮った方がきれに撮れるよ」とコメント。

・尋ねられたことに対して、プラスアルファのサポート

・名札の名前の表記にミスがない。

・参加者が迷わないように、会場の分かれ道に「案内する人」を用意し、必要なときに常にサポートができる態勢を取っている。

4. 参加者のポジション

・自由意志、自由行動(やりたいことをやる、前髪でチャンスをつかむ)

・名札をつける(トイレですれ違うときにも名前を呼び合う光景が見られた)

・ウェルカムな状態でいる(テーブルはフリースペース、誰でもウェルカム)

この他にも、セッションの内容が、リアルタイムでそのまま絵画的な物語として模造紙に描写され、会場の周囲に貼るなどの工夫が見られた。また、コンファレンス終了時には、開催をサポートした全てのスタッフ(ホテルのスタッフや参加者も含む)に感謝の言葉が贈られたりするなど、様々な場面で一貫したホスピタリティを感じることができた。

しかしながら、こうした本コンファレンスにおけるホスピタリティのあり方も、年々少しずつ変化してきているようにも感じられる。

具体的には、2002年のコンファレンスにおいては、相互作用を高めるために大がかりな仕組み(ワールド・カフェのセットや劇による演出など)が用意されていた。一方、2005年は、そのような大がかりな仕組みはないものの、コンファレンスを運営するペガサス・コミュニケーションズ社の人たちの温かく、極め細やかな配慮をはじめとして、参加している人全てからホスピタリティを感じることができた。

ダイアログが行われた会場の様子

ダイアログが行われた会場の様子

ワールド・カフェ形式のテーブル (ここから様々なダイアログが行われた。)

ワールド・カフェ形式のテーブル (ここから様々なダイアログが行われた。)

ピーター・センゲ氏の不在

2005年のコンファレンスのもう1つの大きな特徴として、15年目にして初めて、ピーター・センゲ氏が不在だったことが挙げられる。

センゲ氏は毎年、秋に中国に訪れており、今年はどうしても中国訪問とコンファレンスの日程を調整することができなかったそうである。センゲ氏の不在に加えて、2005年は基調講演やその他セッションのスピーカーには、著名な大物ゲストがほとんど招聘されておらず、コンファレンスが始まる前は、参加者の立場としては、正直なところ今回のコンファレンスの内容やクオリティに不安を抱いていた。

しかしながら、参加した感想としては、前述したように、ペガサス・コミュニケーションズ社のホスピタリティあふれる運営や、話し合うテーマのすばらしさ、参加者同士での深いダイアログを通して、例年以上に学びの多いコンファレンスになった。

特に、今回のコンファレンスにおいては、講演を聞くことよりも、話し合いの場をもつことの重要性が高まっていることをあらためて感じることができた。また、ピーター・センゲ氏は、ビデオでのプレゼンテーションであったにも関わらず、コンファレンスの参加者に多大な影響を与えており、センゲ氏のBeingの高さを実感した。

3.全体的なテーマと傾向:コラボレーションの探求

3.1 Embracing Interdependence(相互依存を抱擁する)

Embracing Interdependence(相互依存を抱擁する)とは

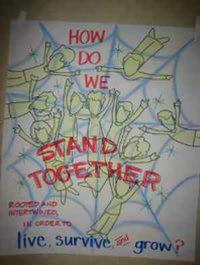

毎年異なるテーマを設けている「システムシンキング・イン・アクション」の2005年度のテーマは、「Embracing Interdependence(相互依存を抱擁する)」であった。コンファレンス開催前夜に行われた”Building the Conference Community”(コンファレンスのコミュニティーを形成する)というセッションでは、毛糸で作られた蜘蛛の巣が会場一面にひかれ、社会の中で我々が相互に依存し合い、影響し合い、つながり合っていることを象徴していた。

今年はWebが象徴として扱われていた

今年はWebが象徴として扱われていた

2005 年は、「Embracing Interdependence(相互依存を抱擁する)」というテーマのもとに、様々なセッションが行われたが、特にオープニングで行われたピーター・センゲ氏のセッション(ビデオ・プレゼンテーション)での問題提起がコンファレンス全体でのダイアログの基幹となっていたので、その概要を紹介する。

まずセンゲ氏は、以下の2つの質問を投げかけ、参加者と一緒にInterdependenceの意味について考えることにした。

・Who do I depend on?(私は誰に頼っているのか?)

・Who do I impact?(私は誰に影響を与えているのか?)

この2つの質問は、TQMで有名なデミング博士がミーティングのときによく使っていたものであるとのことであった。

センゲ氏自身は、自分がdepends onしていることを実感した例として、デトロイト・エナジー社のパワープラントを見学したときの経験を挙げていた。センゲ氏はそこで、1日の電力を供給するために、あまりにも莫大な量のCoal Pile(石炭)が必要であることに驚き、それ以来、コンピューターの電源を入れるたびに、「自分は誰に頼っているのか」を考えることを実践しているとのことであった。

また、自分自身が与えているインパクトを実感した例として、世界銀行のエグゼクティブ、ミヤコ・ニシミズの話を引用し、アメリカ人が車を運転したり、電気をつけっぱなしにしたりすることが、2、3億人のインド人が水不足で苦しむ原因となっているということに気づかされたことを挙げていた。

参加者も、この質問を契機に、”Interdependence(相互依存)というものを「自分は誰に頼っているのか」、そして「誰に影響を与えているのか」という2つの観点から、自分自身に当てはめて考えてみることを通して、Interdependenceの意味について、より身近に、現実的に考えることができた。

次にセンゲ氏は、Interdependence(相互依存)に対して、「私たちは何ができるのか」という質問を投げかけた。その際、「何ができるのか」ということに対して、今回のコンファレンスでは、”Embrace”という表現を用いていたのが興味深かった。

Embraceの意味は、「抱擁」の他に「受諾、採用、承認、容認」などがある。SoL(Society for Organizational Learning)のプレジデントであるSherry Immediato氏は、Embraceの意味を「赤ちゃんを大切にハグするような意味。家族愛に近い」と述べていた。

また、センゲ氏も、セッションの中で、Embracing Interdependenceは「クイック・フィックス」を打つことではないと伝えており、Embraceするということの難しさを訴えていた。

“Why don’t we see interdependence”(なぜ私たちは相互依存を見ないのか?):3つの理由

その後、センゲ氏は、Interdependence(相互依存)をEmbrace(抱擁)するためには、まず私たちがフロントガラスをきれいにして、 Interdependenceが存在していることを見る必要があるが、私たちはそれを見ようとしていないということを挙げていた。

そして、”Why don’t we see interdependence”(なぜ私たちは相互依存を見ないのか?)というテーマをもとに、会場にてダイアログが行われた。その理由として、会場からは次のような答えが挙げられていた。

・本当の意味で私たちは相互依存を見ていない。なぜなら、本当に見ると、我々は行動を変えなければいけないから。

・Interdependenceを見ることは、私たちをComfort Zone(心地よいゾーン)から追い出す危険なステップだから。

・私たちは、部分しか見ておらず、そういう意味で、システムシンカーではない。

・私たちは責任を取ることが好きではないから。

センゲ氏自身は、私たちがInterdependenceを見ない理由として、以下の3つを挙げていた。

(1)Unprecedented(体験したことがない)

私たちが相互依存を見ない1つ目の理由として、Unprecedented(体験したことがない)ということを挙げていた。

つまり、私たちは、世界の人々が今どんな暮らしをしていて、自分たちの取る1つひとつの選択が、他の世界にどのような影響を与えているかを実感できる状況にないということである。

このときセンゲ氏は、昨年のコンファレンスでも提示したNASAが撮影した1973年と2003年の北極の写真を再び見せ、変わり果てた北極の様子から、We have never been here before(私たちはここに来たことがないのです)ということを強調していた。

(2)システムを見る能力

2つ目の理由として、Interdependenceを見るためには、「システムを見る能力」が必要であるが、それを高めることは難しいということを挙げていた。

システムを見ることが難しい理由として、たとえばサプライチェーンに含まれるシステムを説明したとしても、私たちは、そのシステムに触れたり、感じたりしていないために、それを抽象的な理論としてしか理解できないことがあると述べた。

そこで、システムを想像する力を開発することが重要であるのだが、その開発の方法をセンゲ氏は、音楽の才能の開発を比喩として使い、説明した。音楽の才能とは、ある程度先天的にもって生まれたもので、それは練習を通し開発されていく。それと同様に、私たちにはシステムを見る才能が備わっているのだが、それを磨くことなしにシステムを見ることはできないということである。そして、システムを見る能力を開発するためには、コーザル・ループ・ダイアグラム(システム図)などの「システムを見る言語」を活用することを推奨していた。

(3)時間軸と空間軸

3つ目の理由として、時間軸と空間軸における相互依存性を挙げていた。これは、自分たちの行動が、時間的にも、空間的にも、その影響範囲を広げている昨今において、私たちは自分たちが認識する時間軸・空間軸を広げることが必要であるということである。そのためには、(2)で示したように、システムを想像する能力を開発することに加えて、それらの時間軸・空間軸の先にいる人たちを訪れ、話をすることが必要であると訴えていた。

All my relations(全ての関係性のために)

ピーター・センゲ氏は、セッションのまとめで、「私がEmbracing Interdependenceについて最も学んだのは、Native Americanの文化からである」と述べ、センゲ氏の次の基調講演者であり、Native Americanの科学について研究している3者、Rose von Thater-Braaan氏、Leroy Little Bear氏、Amethyst First Rider氏を紹介した。

彼らは、「Living in Relationship:A 21st Century Science Paradigm(関係性に生きる:21世紀の科学のパラダイム)」と題したセッションの中で、人間だけではなく、植物や動物などへも、同じ地球に生かされているものとして平等な責任と権限をもつアニミズムの考えが21世紀に必要であるということを伝えていた。

センゲ氏は、この3者から学んだことで、最も印象に残っていることは、「All my relations(全ての関係性のために)」であると述べていた。これは、自分が学んだこと、恩恵を受けたことの全ては、自分の家族、部族、その他の人々、全ての動植物とのつながりから生じたものであるということを指すフレーズである。

センゲ氏は、次のようなメッセージで講演を締めくくっていた。「私はInterdependenceについて考えるとき、最初にこのAll my relationsが浮かぶのです。その人は、私が会ったこともない人かもしれません。それは私が感情的につながっている人かもしれませんし、まだ感情的にはつながっていない人かもしれません。そして、このAll my relationsによって、私は産業社会の幻想から、リアリティに触れることができるのです」。

これは、バーチャルなつながりの産業社会において、互いのリレーションに想いをはせることを通じて、リアリティをもった世界に回帰できるということを伝えたかったのだと考えられる。

Rose von Thater-Braaan氏らの基調講演

Rose von Thater-Braaan氏らの基調講演

3.2システムシンキングへの回帰

ここ数年のコンファレンスの傾向として、システムシンキングそのものをテーマとして扱ったセッションが減少し、代わりに、多様なバックグラウンドをもつ人々と探求を行うダイアログのウエイトが著しく高まっていたことが挙げられる。

この背景としては、システムシンキングの意味をより広義に捉えて、関係する人とダイアログを行いながら、幅広い影響関係を考慮しながら、新しい未来を協働でデザインしていこうとする動きが強まったことが考えられる。

しかし、今回のコンファレンスでは、ダイアログに焦点を当てたセッションが増加したのと同じく、再度システムシンキングへの注目度が高まっていたことが特徴として挙げられる。前回と比べてシステムシンキングをテーマに挙げるセッション数が大幅に増えていたり、ダイアログの中で話されるキーワードの中に、システムシンキングの用語が多く入っていたりということが見受けられた。

ピーター・センゲ氏が、ペガサス・コミュニケーションズ社プレジデントであるジェニー氏の”Nothing has changed until we see systems”(私たちがシステムを見ない限り、何も変化しない)という言葉を引用し、システムを把握するための言語の重要性を訴えていたことからも、システムシンキングが再度注目を集め始めた背景として、変革を実現するためには、まず我々が「システムを見る」ことが重要であるという認識が高まったことが考えられる。

フォード社の取り組み

本コンファレンスの中で、特に注目を集めていたのが、フォード社のIT部門におけるシステムシンキングの取り組みであった。

基調講演「Enabling Continuous Innovation in a Complex World(複雑な世界の中で、継続的なイノベーションを実現する)」において、同社のCIOであり、上級副社長のマーブ・アダムス氏は、組織を生体システムとして捉え、多国籍企業が社会に適応していくために、いかにシステムの影響関係を把握する力が重要であるかを訴えていた。

トップのそのような考えから、フォード社のIT部門では、システムシンキングを大々的に組織に定着させることに取り組んでいる。

その内容は、同社ディレクターのジェレミー・セリグマン氏のセッション「The Nuts and Bolts of Transformational Change:Building New Capacities in Ford’s IT Activity(変革のコツ:フォードのIT部門での取り組みにおいて新しい能力を開発する)」、及び雑誌Reflectionsに寄稿した記事「Building a Systems Thinking Culture at Ford Motor Company(フォード社にシステムシンキングの文化を構築する)」で発表されていたので、ここでその概要を紹介する。

フォード社では、1990年代半ばに、ピーター・センゲ氏やダニエル・キム氏らの協力を仰ぎ、システムシンキングを導入し大きな成果を上げた。しかし、いつしかシステムシンキングを用いて行われるワークショップやプロジェクトが「学習のための学習」になり代わり、手段であるはずのシステムシンキングが目的となってしまった。そうすると、現実の世界に起きる問題解決にフォーカスが当たることが少なくなり、システムシンキングを活用する人もいなくなったという過去の出来事を体験している。

そうした背景の中、2001年に「複雑な世界に適応するためには、組織にシステムシンキングを根付かせる必要がある」との信念をもったマーブ・アダムス氏がCIOに着任した。

アダムス氏は、まず自らがプロジェクトの中でシステムシンキングを活用して成果を出し、彼がそこから何を学んだかをシステム図を用いて、周囲にオープンにコミュニケーションすることから始めた。その中で、トップ自ら、ビッグ・ピクチャーを捉えることの重要性を訴えた。その後、いくつかの成功が組織の中で認められると、社内でもシステムシンキングを活用するプロジェクトのニーズが高まっていった。

しかし、社内のシステムシンキングの実践者は限定されていて、このままでは、システムシンキングの浸透自体が「成長の限界」に陥り、リソース不足から、この取り組みが頓挫してしまうことが懸念された。このように、フォードのような大組織にシステムシンキングを浸透させるためには、難問が山積みになっていた。

そこで、2002年に「フォード社IT部門のシステムシンキングの能力を高める」ということをミッションとしたチーム(専任1名、過去のシステムシンキングの実践者数名、新しい有志数名)が形成された。そのチームは、以下の2つのゴールを掲げた。

1) 組織全体がシステムシンキングの基本となる考え方を理解している

2) システムシンキングを活用したプロジェクトをリードできるような実践者を育てる

まず1)の「組織全体がシステムシンキングの基本となる考え方を理解している」というゴールのために、同チームは包括的な学習プログラムを開発し、社員が受講できるようにした。プログラムは以下の3つの観点から構成されていた。

・システム図、原型、介入のデザインの仕方を含んだシステムシンキングのメカニズム

・メンタルモデルを見ることを含んだシステムシンキングのセオリー

・システムシンキングで学んだことや発見したことを組織に伝える方法:「Telling the Story」

また2)の「システムシンキングを活用したプロジェクトをリードできるような実践者を育てるというゴールのためには、試行錯誤を重ねながら、FMAP(Ford Multidisciplinary Action Projects)というプログラムを立ち上げた。

このプログラムはアドバンス・コースとしての位置づけで、システムシンキングの基礎知識を得た少数メンバーたちが、最長で15週間も通常業務を離れ、システムシンキングを活用するプロジェクトに専任で入り、アクション・ラーニング的に成果を上げながら、システムシンキングのファシリテーションを身に着けている。このようなリアルワークに根ざしたプログラムをベースに、フォードでは現在システムシンキングの文化を構築しているとのことであった。

フォード社の発表を参加者の立場から聞き、特に興味深かった点が2つある。

1点目は、システムシンキングを文化として根付かせることに対するコミットメントの高さである。フォード社がシステムシンキングを導入させようと考えた目的は、単なるスキル・ビルディングではなく、組織全体がシステム的に考え、自律的に行動できるようになる状態を生み出すことにあった。フォード社のように、組織の中に新たな文化を作り変革するためには、CIO自らが深いコミットメントをもった上でイニシアチブを取り、専門のチームを形成し、大きな投資を行っていくような姿勢がなくてはならないもののように感じられた。

2 点目は、システムシンキングの文化を形成するプロセスにおいて、タイミングとメンバーの感情を考慮しながら導入したことである。