バランス・スコア・カードが再び脚光を浴びる理由と課題<学習する組織ショート・コラム第5回>

本連載では、学習する組織や組織開発の考え方や洞察をビジネスの文脈に照らし合わせて、短いコラムとして紹介しています。今後の組織づくりに役立つヒントやインスピレーションを得る機会となれば幸いです。

関連するキーワード

近年、戦略構築のフレームワークの1つとしてバランス・スコア・カード(Balanced Score Card, 以下BSC)への注目度が再度高まっています。

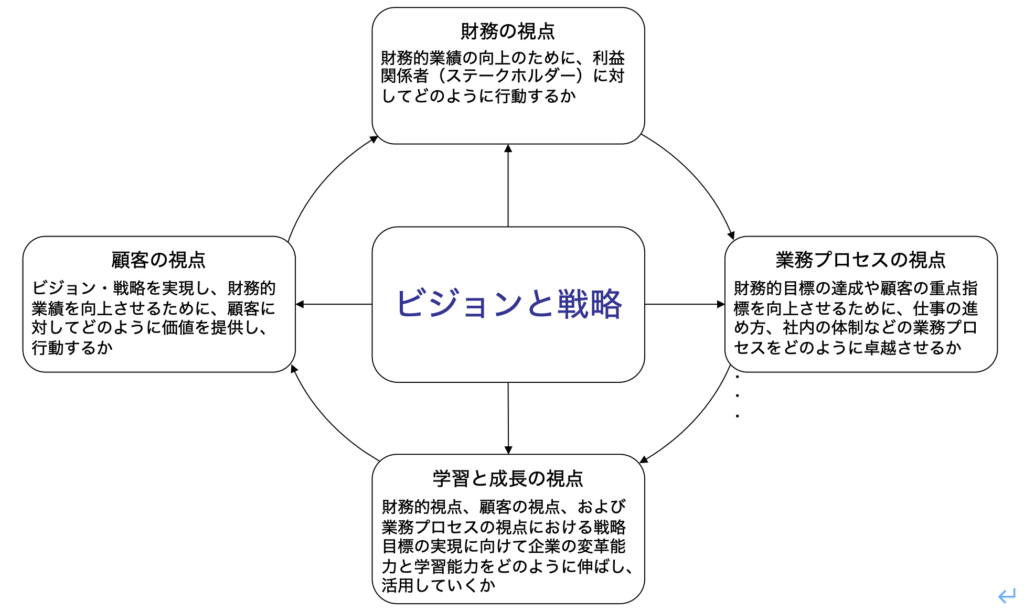

BSCは、1990年代にロバート・カプランとデイビッド・ノートンによって提唱されました。下図に示すように、財務指標だけでなく、顧客、業務プロセス、学習と成長という4つの視点がどのようにつながるのかを可視化し、自社のビジョン実現に向けた戦略ロードマップを描く手法です。ビジョン・戦略を一貫したストーリーとして構築できること、戦略の有効性を先行指標を用いて早期に検証できることなどから、多くの企業で導入が進みました。

BSCのフレームワーク:ビジョンや戦略を4つの視点に翻訳

私がヒューマンバリューに入社した2001年ごろは、日本企業においてもある種のブーム的な様相も見せていました。私たちも変革の方法論としてBSCを効果的に活用することで、組織の戦略の構築や実行のあり方が目に見えて変わっていくことに大きな可能性を感じていました。

しかし、そうした手応え感とは裏腹に、当時のブームは長続きせず、あまり定着しなかったと言えます。

その理由はいくつか考えられますが、最も大きいのは、BSCを既存の枠組みのまま管理ツールとして活用してしまったことが挙げられるのではないでしょうか。

BSCは、本来は組織学習を促すためのコミュニケーション・ツールです。4つの異なる視点を通じて戦略を可視化するプロセスを通じて、関係者全員が、部門の垣根を超えて戦略を共通言語で理解し、自らの役割を認識することができます。長期的なビジョンを具体的で身近な目標に翻訳して自分ごとで捉え、戦略の実行と仮説の検証をアジャイルに進めていくことが可能となります。

しかし、多くの企業では、旧来型のマインドセットのまま管理指標としてBSCを捉え、上から一方的に指標を与え、その指標の達成度をガチガチに評価し、報告義務を課すといったアプローチで運用してしまったように思います。 それでは現場から見ると、「単に新しい指標がより複雑になって降りてきた」となり、やらされ感・思考停止・負担増に陥ってしまった組織も多かったのではないでしょうか(このことはBSCに限らず、KGIやOKRなど指標が絡むものには何でも当てはまるかもしれませんが)。

今見直されるバランス・スコア・カードの価値と課題

そのように一時期は下火になったBSCですが、ここにきてその価値が見直されています。その背景には様々なものが考えられますが、1つには、企業が持続的に価値を高める源泉として、財務資本のみならず、人的資本(社員のスキルやエンゲージメント)、社会関係資本(顧客やパートナーとの関係)、知的資本(イノベーション能力や知的財産)といった「非財務資本」の重要度が高まっていることが挙げられます。

そうした多様な視点を戦略に組み込み、実行力をいかに上げていけるかが企業にとってのチャレンジになっている中で、BSCのフレームワークがうまく活用できるのではないかと考えられ、多くの企業で見直しが進んでいるという理由が大きいのではないでしょうか。

特にESG経営やサステナビリティの文脈においても、企業の統合報告書の中で示す統合フレームワーク(企業や組織が財務情報と非財務情報を一貫性を持って整理・統合し、価値創造のプロセスを包括的に示すための枠組み)とBSCとの相性が良いこともあって、再活用が進んでいます。提唱された当時は、4つの視点だったところに、サステナビリティやデジタル・トランスフォーメーションの視点が新たに加わっていたりすることも今日的と言えるでしょう。

そのように再脚光を浴びているBSCですが、使い方を誤り、管理・報告のためのツールとして活用してしまうと、過去の二の舞となる懸念も感じています。

たとえば、現在は多くの企業が統合報告書を出し、その中でBSCのフレームも活かしながら自社の価値創造モデルを構築していますが、現場では目的もわからないまま突然指標を報告することが求められてやらされ感を生んでいたり、投資家向けのきれいな資料としてモデルは作成はされたものの、働いている社員はその存在すら知らなかったり、「女性管理職比率」「CO2排出量」「エンゲージメント・スコア」といった個別の指標が一人歩きしていたり、といった場面を見ることも多くあります。これではせっかくのBSCの価値も損なわれてしまいます。

繰り返しますが、BSCは組織学習を促進するツールとして機能することで、その価値を最大限に活かすことができます。

自社のビジョンを自分たちのビジネスに翻訳するとどんな姿になるのか、その実現には何がキーとなるのか、どんな先行指標がつながるのか、といったことをできるだけ多くの人たちが参画して対話をしたり、仮説検証を通して学びを深めていくプロセスこそが大切となるのです。そうした背景から、私たちも戦略構築のみならず、組織開発の一環として、BSCを企業に取り入れる支援を行うケースも増えてきています。

今、多くの企業経営者のお話を伺う中で、「戦略そのものには大きな差がつかない」といった声をよく聞きます。では、何が差を生むのでしょうか。それは、こうした戦略的対話や学習を組織内で行う力があるかどうかではないでしょうか。そんな組織のケイパビリティをいかに高められるかを今後も探求していきたいと思います。

学習する組織ショート・コラム

<第1回>ビジョンは「浸透」させるもの?

<第2回>「静かな退職」から「静かな成長」へ

<第3回>経営者に今投げかけたい問いは?

<第4回>インクルージョンは「同化」とどう違うのか?

<第5回>バランス・スコア・カードが再び脚光を浴びる理由と課題

<第6回>エンゲージメントは誰かが高めてくれるもの?

<第7回>フィードバック・シーカーを育む

<第8回>経営にコミュニケーション・デザインを取り入れる