人と組織の学習を、イベントではなく「プロセス」で育む:後編

プロセス・ガーデニング探究連載:

人と組織の学習を、イベントではなく「プロセス」で育む

ー 後編:学習・変化を育む「研修開発」のあり方

ヒューマンバリュー 上田 桂子、内山 裕介

本連載では、人材開発・組織開発を通して自組織に合った変化を生み出すために、ヒューマンバリューが大切にしている「プロセス・ガーデニング」についてご紹介しています。

Vol.3となる今回は「プロセス」に焦点を当て、人材開発・組織開発の実践者が、プロセスに働きかけるとはどういうことか、そのポイントを探求していきます。

前編:ラーニング・プロセス創りの実践ストーリーから

後編:学習・変化を育む「研修開発」のあり方

関連するキーワード

学習や変化を育む「プロセス」への働きかけとは ―「研修開発」のあり方から考える

前編では、上田の取り組んだ事例(若手社員のラーニング・プロセス創り)をストーリーとしてご紹介してきました。あくまで1つの事例になりますが、後編になる本記事では、この事例を踏まえ、人材開発・組織開発に取り組む際に「プロセス」に働きかけるポイントを、より体系的に解説していきます。

「プロセス」に働きかけるアプローチは、研修開発だけにとどまりませんが、具体的なイメージにつながることも重視して、ここでは「研修の企画・実施」の際のポイントを中心に取り上げます。

ポイントは、以下のように大きく3つに整理し、まず最初にコンセプトの企画検討のポイントから始め、その後、具体的な学習「プロセス」デザインのポイントや「プロセス」への働きかけのポイントを解説していきます。(事例と同様の流れになります)

2. 「学習プロセス」をデザインし、人と組織の土壌に働きかける

1. プロセスデザインの源になる、取り組みの基盤をつくる

人材開発・組織開発の新たな取り組みが始まるタイミングや、既存の取り組みを再考する場面は、置かれた状況によってさまざまです。事例のように、人と組織の課題が浮かび上がってくる状況もあれば、新しい人材戦略が立案された時など、多様な場面や状況が考えられます。

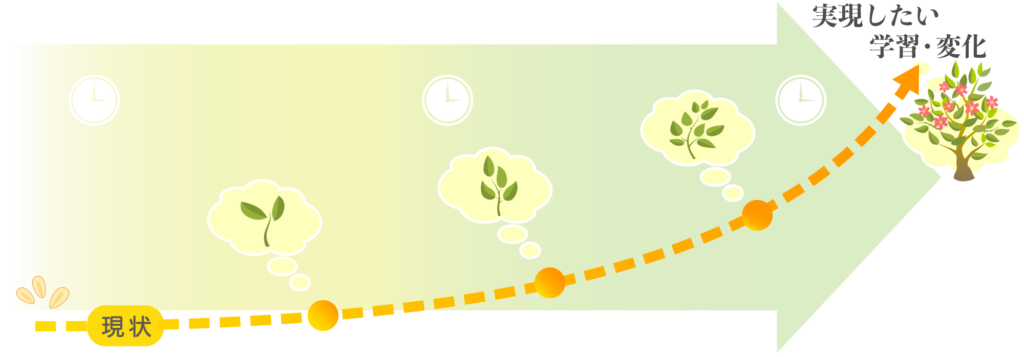

研修をはじめとして、人材開発・組織開発の取り組みを企画する際に、まず押さえるべきポイントは、取り組みの「全体プロセス」をデザインしていくことです。繰り返しになりますが、適応を要する学習は一過性の取り組みで起こるものではなく、時間をかけて少しずつ育まれていきます。

目の前の課題に対処するように、いきなり研修コンテンツの企画に入り、実施するだけでは、研修後にすぐに元の状態に戻ってしまいます。

では、こうしたプロセスのデザインにあたって、どのように検討を始めるとよいのでしょうか。ここでは、プロセスデザインの基盤を築いていく検討のポイントをご紹介します。

●実現したい状態と現状を探求する(クリエイティブ・テンションを創造する)

例えば「若手社員の主体性向上」「心理的安全性の醸成」「組織エンゲージメントの向上」など、企画の前段階で、既にテーマが決まっていることも少なくありません。一方、そうした抽象化された言葉では、「実際に何が起きているのか」「何を起こそうとしているのか」といったリアリティ(現実)が曖昧になり、課題を短絡的(技術的問題)に捉えたり、自組織で学習・変化を生み出すレバレッジ・ポイントが見えてきません。

そこで私たちは、まず初めに人と組織の「実現したい状態」と「現状」を丁寧に探求していきます。目の前の課題だけにとらわれることなく、時間軸を引き伸ばして実現したい状態を対話(ダイアログ)したり、同時に、現場へのインタビューやサーベイ等を行うことで現状認識を明らかにしていきます。

実現したい状態と現状をありありと明確にすることで、クリエイティブ・テンション(創造的緊張)※1と呼ばれる、創造的なエネルギーの源が生まれます。

クリエイティブ・テンションを創り出し、取り組みの基盤を整えることで、どのようなアプローチが可能なのか、働きかけの機会やアイデア、プロセスイメージも立ち上がりやすくなります。

●取り組みの基盤を支える、デザインチームを立ち上げる

同時に、こうした検討は一部の企画立案者ではなく、実際に取り組みの推進を担うデザインチーム全員で、共に検討することも大切です。チームで実現したい状態と現状を探求することは、取り組みに関わるチームメンバー全員に推進のエネルギーを生み出します。もし、デザインチーム(事務局チーム)として取り組みを推進する人たちが、実はやらされ感を感じていたり、受け身だとしたら、働きかけも作業的になり、取り組みも一過性のものになりがちです。デザインチームの一人ひとりが意味を感じられるビジョン(共有ビジョン)を生み出し、コラボレーションを高め続けることで、継続的な学習のプロセスを支えることができます。

2.「学習プロセス」をデザインし、人と組織の土壌に働きかける

コンセプトの企画検討を通じて、取り組みの基盤を築いたら、その後は実現したい状態に向けて「学習プロセス」をデザインし、各「プロセス」での働きかけを検討していきます。

「プロセス」の視点をもって取り組みをデザインし、働きかけを行う時に大切になる考え方を3つに整理してご紹介します。

●オンサイトとオフサイトの学習・変化をつなげていく(研修成否の8割は職場にある)

研修評価の権威でもある、ロバート・ブリンカーホフ氏は、効果の生まれない研修プログラムの原因を調査し、その失敗要因を「事前4割:当日2割:事後4割」と分析しました。

すなわち、失敗の要因は「事前の職場での準備不足が4割」「研修の内容そのものが2割」「事後の職場実践とサポート不足が4割」になっているということです。※2

この分析にあるように、どんなに良い研修コンテンツをつくっても、それが実際の職場と接続できていなければ、人と組織の学習・変化は育まれません。研修テーマと職場での業務や関心事項が、参加者の中で結びついている状態が必要です。

そこで、研修を企画する際には、「事前・当日・事後」のそれぞれにプロセスを見立て、そのプロセスの中で、オフサイト(研修の場)とオンサイト(職場)をつなげていく働きかけが大切になります。具体的には、事例でもご紹介したように、「事前・事後のコミュニケーション」や「事前・事後ワーク」といった機会や場を設計し、参加者の内省や職場との関わりを意図的にサポートしていきます。

研修担当者としては、どうしても研修当日(コンテンツ)の設計や検討に時間を割きがちですが、事前・事後を含めた「プロセス」の働きかけにも意識的に注力し、オフサイト(研修)とオンサイト(職場)をつないでいくことで、実際の学習や変化を育むことができます。

●人と組織の漸進的な学習プロセスを支える(「関係・思考・行動・結果」の成功循環)

また、単に働きかけを継続的に連続して行うのではなく、人と組織の学習が育まれる過程を丁寧に捉えて、少しずつ働きかけていくことが大切です。

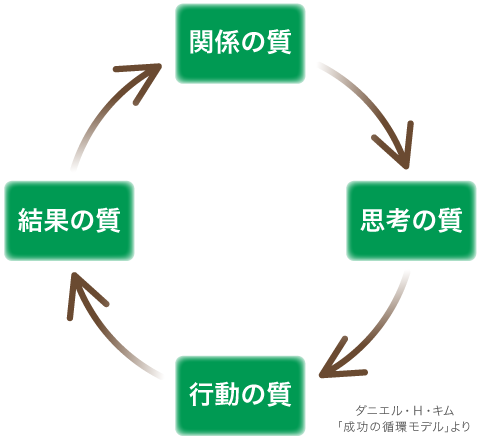

人と組織の学習・変化が育まれる過程を捉える際に指針となる理論に、「成功の循環(Theory of Success)」モデルがあります。

人と組織において、関わり方やコミュニケーションといった「関係の質」が高くなると、自然と人々の考え方も前向きになり、目的意識が高まって「思考の質」が上がります。それが積極性や主体性といった「行動の質」を高め、成果が生まれて「結果の質」につながります。そうすると、ますます関係の質が高くなる、といった循環です。

研修プログラムを企画する際にありがちなのは、対象者(参加者)に「どんな知識を与え、どんな“行動”を発揮してほしいのか。どんな“結果”につなげてほしいのか」といった、目に見えやすい「行動」「結果」に関心が集中しがちです。

一方で、参加者の間において、「関係」「思考」の質が高くない時、例えば、お互いのことに関心もなく、研修テーマについて当事者意識も低い状態であれば、どんなに「行動」「結果」に働きかけようとプログラムをつくり込んでも、研修が上滑りしてしまうということが起きがちです。そこで、人と組織の学習の土壌とも言える「関係」「思考」を育んでいくことが大切です。

上田が事例の中で取り組んだ「事前・事後のコミュニケーション」や「事前・事後ワーク」「振り返り会」といった機会は、どれも参加者間や参加者と職場での「関係」「思考」の質を育むことを意図した働きかけになっていました。

前記事の「場づくり」にも通じますが、各「プロセス」において、参加者はどのような状態なのかを把握しながら、「行動」「結果」だけでなく「関係」「思考」も意図的に少しずつ育んでいく、そうした働きかけが大切になります。

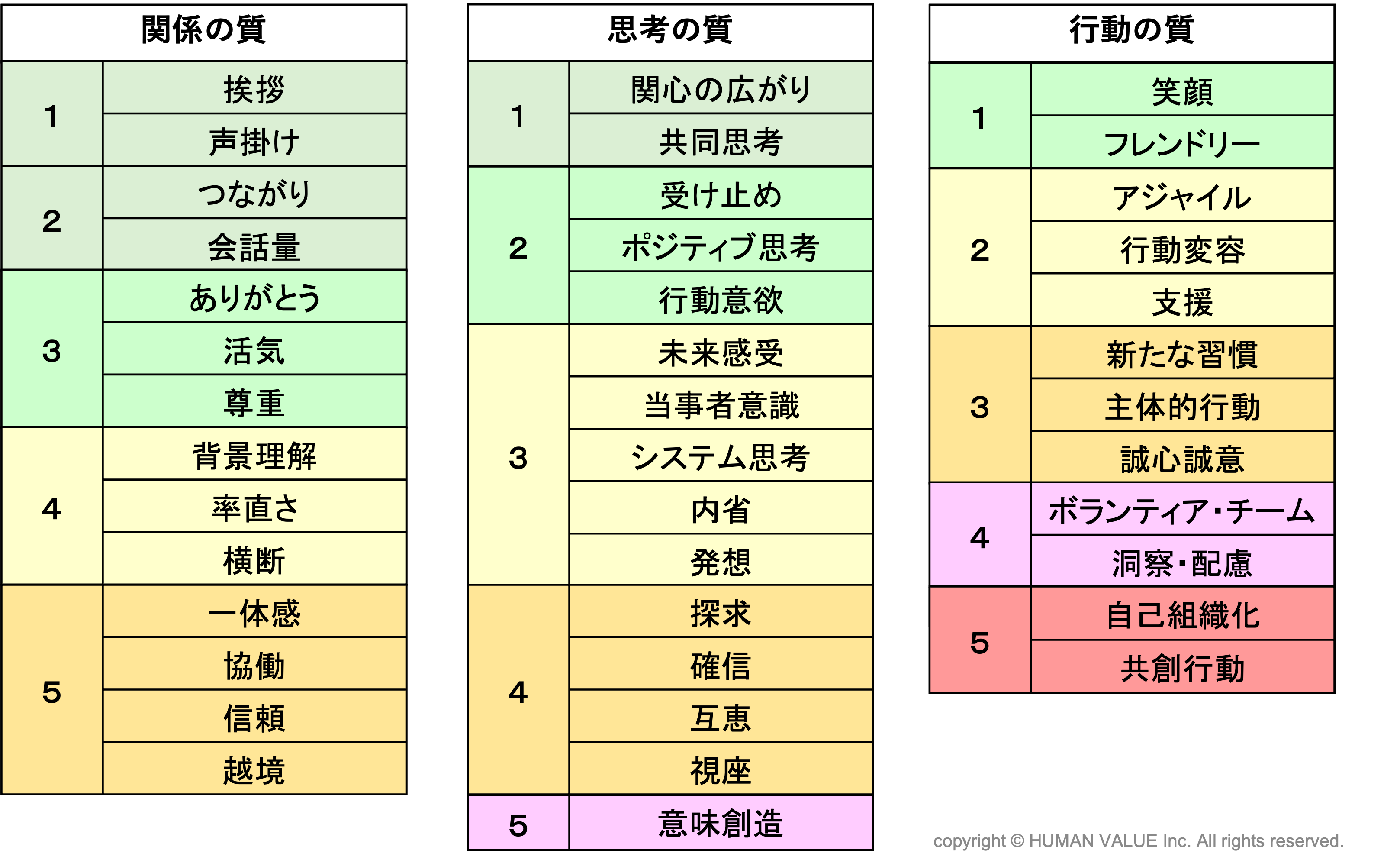

*関係・思考・行動のプロパティ:ヒューマンバリューでは、それぞれ関係・思考・行動の質を5つのレベルと、

41の項目(プロパティ)の要素に整理することで、チームや組織の状態を探求することに役立てている。

3. 学習・変化のプロセスを「生成的」に耕し続ける

最後に、こうした学習「プロセス」のデザインや働きかけを行う前提にある、「プロセス・ガーデニング」の実践者の視点や姿勢について、改めて言及したいと思います。この内容は、Vol.1で述べた、庭師の視点に通ずるものです。

人や組織の適応を要する学習テーマを扱っている場合であれば、こうした取り組みが100%ねらい通りに予定調和で進むということは、あり得ないことです。

組織やデザインチームの掲げたテーマや働きかけに共感し、学習・変化を前向きに進めようという人々もいれば、置かれた状況によっては、その働きかけを受け入れづらかったり、学習・変化をためらう人がいるという場面も生まれるはずです。

周囲からネガティブな声が聞こえてくる時、それにとらわれてしまい、デザインチームが推進力を失ったり、取り組みを中断してしまうケースも少なくありません。

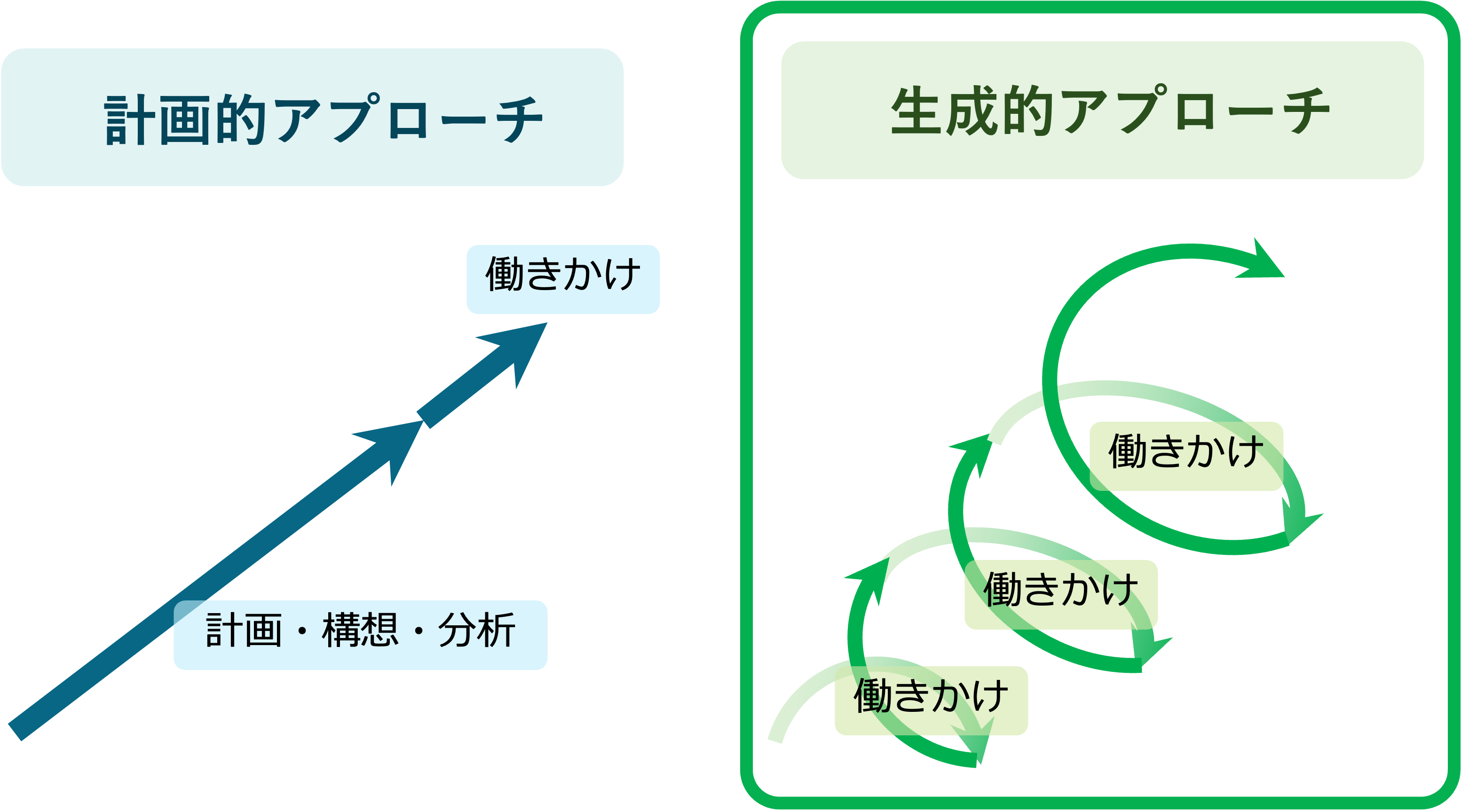

大切なのは、「うまくいってるのか・うまくいってないのか」といった評価・判断の声にとらわれず、生まれている変化や起きている状況を的確に捉えることに努め、実現したい状態を見据えて、働きかけを常にアップデートし続けることです。

私たちは、デザインチームが取り組みプロセスを最初から精緻に計画し、その計画通りに人や組織・対象者を変えようするアプローチを「計画的アプローチ」と呼び、それに対して、関わる人との対話や変化によって、生成的に取り組みをアップデートし続けるアプローチを「生成的アプローチ」と呼んでいます。

「プロセス・ガーデニング」の視点をもって、人と組織の学習・変化を支えることは「生成的アプローチ」を取ることに他なりません。

上田の事例もまた、課題を解決まで完璧に導いた取り組みということではなく、1年間の取り組みと生まれた変化によって、次なる人材育成の施策へとつながっていきました。

人と組織の学習・変化の「プロセス」に、節目はあっても終わりはありません。1つの研修や1つの施策でうまく取り組もうとするのではなく、常に関わり続け、学習・変化の起きる土壌を耕し続ける姿勢こそが、「プロセス・ガーデニング」の実践なのです。

あとがき(上田)

本記事では、私の体験談と共に、プロセスに焦点を当てた「プロセス・ガーデニング」の実践ポイントを解説させていただきました。

ご紹介したように、私の仕事の原点を振り返る時、当時の入社3年次研修(オープン・スペース・ミーティング)で、一人の女性がサークルの真ん中に出てきてテーマを掲げた瞬間が、そして、その後の仲間同士の温かくリスペクトに満ちた対話の情景が、今も心に残っています。

前職のメーカーで働いていた頃は、人材育成においてさまざまな試行錯誤を重ねていました。その中でもこの体験は、場とプロセスによって、本人一人ひとりの持つ主体性や可能性が開かれていく、「プロセス・ガーデニング」の本質を体感させてくれました。

人が成長に行き詰まっている時、組織に閉塞感が漂っている時、私たちは場とプロセスを耕していくことで、人と組織の可能性を開いていくことができます。今後も、人や組織の変わる力を信じて、「共に働き、共に生きる組織と社会」の実現に向けて、プロセス・ガーデニングの実践を通じて、取り組みを生み出していきたいと思います。

※1 クリエイティブテンション(創造的緊張):自らが真に望むありたい姿(ビジョン)に焦点をあて、いまの現実の状態との乖離がつくり出す緊張。それを解消するために現実を引き上げるための創造的な原動力になる。『学習する組織』の著者ピーターセンゲ氏が提唱した。

※2 ロバート・ブリンカーホフの研修効果分析:ASTD2007より