GROW THE PIEトーク #3 レポート&アーカイブ配信

ヒューマンバリューでは、書籍『GROW THE PIE』の発刊を契機に、「パーパスと利益を両立し、社会に価値を生み出し続ける経営・組織のあり方」を探求・発信しています。

本イベント「GROW THE PIEトーク」はその一環として始まったシリーズ。毎回ゲストを迎え、サステナビリティ、パーパス経営、組織変革などをテーマに、事例を交えたクロストークを展開していきます。

関連するキーワード

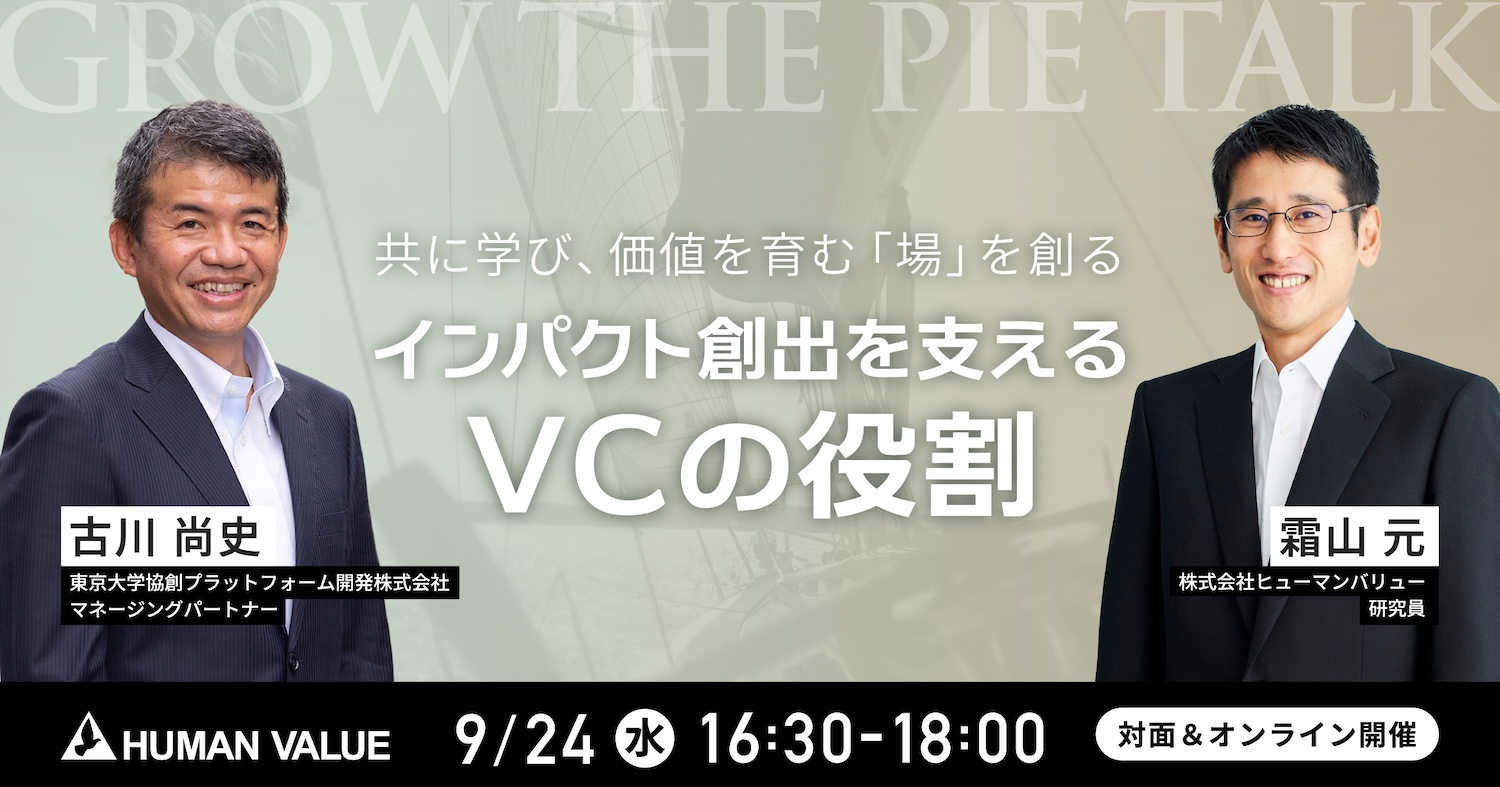

2025年9月24日に開催したGROW THE PIEトーク #3 、ゲストにお迎えしたのは、株式会社東京大学協創プラットフォーム開発(東大IPC)の古川尚史さんです。

「共に学び価値を育む場を作る —インパクト創出を支えるVCの新たな役割」と題し、アカデミア発のイノベーションを社会に届ける古川さんの挑戦から、これからの価値創造のヒントを探りました。

多様な立場から見えてきた、日本のイノベーションの現在地

イベントは、古川さんの自己紹介から始まりました。日本銀行からキャリアをスタートし、コンサルティングファーム、不動産投資ファンドの起業、オーナー企業の上場支援、大学発スタートアップの社長など、多彩な経歴を持つ古川さん。

現在は、東大IPCでベンチャーキャピタルとして投資・成長支援を行うほか、内閣府でのスタートアップ支援、JSTでの起業家・経営者育成、そして創業100年を超える老舗企業の社外取締役と、まさに「一人四役」で活躍されています。

一見すると全く異なるこれらの活動ですが、古川さんの中では「新たな価値と市場の創出を支援する」という一本の軸で繋がっていると言います。その背景にあるのは、日本の現状に対する強い危機感でした。

「この10年で、日本の一人当たりGDPはアメリカの約半分になってしまいました。私たちの生活を劇的に変えたスマートフォン、クラウド、生成AIといったイノベーションのほとんどが海外発です。なぜ日本では同じことが起きないのでしょうか?」

古川さんはその一因として、文化人類学者ホフステッドの6次元モデルを引用。日本は「男性性(失敗が許されない、競争を重視する)」が世界で最も強く、「不確実性の回避(確実なことしかしない)」傾向も非常に高い国だと指摘します。失敗が前提となる新しい挑戦が、文化的に生まれにくい土壌があるのではないか、と問いかけました。

価値創造の鍵は「組織OSのアップデート」

では、不確実な時代に新たな価値を生み出すにはどうすればよいのでしょうか。古川さんは、組織のあり方そのものを変える必要性を訴えます。

「かつての大量生産・大量消費の時代は、トップダウンのヒエラルキー型組織が効率的でした。しかし、顧客のニーズが多様化し、複雑化した現代では、多様な価値観を持つ人々が連携する『ネットワーク型』の組織でなければ、新しいものは生まれません。」

古川さんはこれを「組織のOSをアップデートする」と表現します。古いOSの上に最新のアプリを乗せてもうまく動かないように、旧来の組織構造や価値観のまま新しいことに挑戦しても、途中で頓挫してしまう。まずは、個々の主体性が解放され、誰もが自由に意見を言え、失敗が許容されるような組織文化、つまり新しいOSをインストールすることが不可欠だと語りました。

支援者の役割の変化:「輪の中心」から「触媒」へ

古川さん自身の役割も、キャリアを通じて大きく変化したと言います。

「昔は『自分がやればうまくいく、俺にやらせろ』という人間でした。でも今は、自分では何もできない。だから、どうすれば投資先のチームが良くなるか、どうすれば起業家たちが自ら育っていくか、というように『輪の外から輪を見ている』感覚です。」

当事者として中に入り込むのではなく、一歩引いた視点から構造全体を捉え、チーム作りを支援したり、対話の場を設けたりする。そうすることで、組織が自律的に成長していくきっかけを作る。それが、現在の古川さんの支援スタイルです。

対話から見えた、大企業とスタートアップの共通課題

イベント後半のダイアログでは、参加者から多くの質問が寄せられました。

Q. 大企業とスタートアップ、双方に関わる中で見える共通点と違いは?

「共通しているのは、経営層と現場の間に存在する『ギャップ』です。スタートアップなら創業者と後から入社したメンバー、大企業なら経営陣と従業員。このギャップを埋めることができれば、組織はもっと強くなる。私の役割は、そのギャップを埋める触媒になることだと考えています。」

Q. スタートアップの若い経営者に「OSのアップデート」は必要?

「若い経営者は、もがき苦しみながら状況に適応する中で、勝手にOSがアップデートされているように見えます。むしろ大切なのは、世の中の『社長とはこうあるべきだ』といった幻想に変に染まらないこと。そのためにも、同じ立場の経営者同士が悩みを共有し、内省できる『場』が非常に重要です。」

最後に忘れていた「一番大切なこと」

イベントの最後、チェックアウトの時間に古川さんは「一番大切なことを言い忘れていました」と、自身の経験から得た確信を語りました。

「それは、『自分のやりたいことを常に発信する』ということです。自分がいた会社がなぜ成長できたかを振り返ると、いつも自分のやりたいことを発信していたから。そうすると、必ず誰かが助けてくれるんです。これは大企業でもスタートアップでも同じ。一人ひとりが『こんなこと言っても無駄だ』と諦めずにやりたいことを発信すれば、組織には必ず変化が起きます。」

変化を恐れず、まず自らのOSをアップデートし、そして「やりたいこと」を発信する。その小さな一歩が、やがて社会のパイを大きく育む力になるのかもしれません。

ぜひ、アーカイブ映像もご覧ください。