人事評価制度の見直し、パフォーマンス・マネジメントの革新を行う上では、現状の何がボトルネックになっているのかを的確に把握することが重要です。ヒューマンバリューでは、パフォーマンス・マネジメントに影響を与えている組織的要因、マネジメントに関わる要因を多面的に把握する調査を行ったり、現状の企業の人材マネジメント全体の影響関係を捉える調査を行うことで、実現したい状態に向けた現状のボトルネックを捉え、人事評価制度やパフォーマンス・マネジメントを革新する「レバレッジ」を明らかにします。

評価者研修を通じたマネジメント革新

多くの企業で管理者を対象として「評価者研修」が行われています。しかし、単に評価のやり方や面談の方法を伝えるだけの評価者研修では、その効果は限定的なものとなってしまいます。ヒューマンバリューでは、人事評価制度の見直しを図るだけではなく、「評価者研修」を通じて、制度の運用の質を高め、メンバーの成長や成果の向上につなげられるよう、マネジメントのあり方を革新するサポートを行っています。

関連するキーワード

ありたいマネジメントの実現に向けて評価者研修を活用する

人事評価を通して実現したい状態の1つは、組織として実現したい状態に向けて、メンバーの成長を促すとともに、成果を高める支援を行うことだといえます。そのためには、具体的なビジネスの現場で制度を運用していくマネジメントの質を高めることが大切になります。しかし、多くの企業では人事評価制度の定着化や運用の質を高めるために評価者研修が行われていますが、その内容は、制度の理解を図ったり、評価の具体的方法や面談のやり方を理解するものにとどまってしまっているケースが多いのではないでしょうか。

人事評価制度は、単なる仕組みではなく、現実的な日常のビジネスやマネジメントの場面に大きな影響を与えるものといえます。たとえば、評価のプロセスは、日常におけるマネジャーとメンバーの関係性やコミュニケーションのあり方、メンバーのモチベーションと密接に結びついています。もし、自社の実現したいマネジメントのあり方を具体的な現場で実践するためのツールとして評価者研修を効果的に活用することができれば、人事評価制度の運用の質を高め、現場のマネジメントの革新を図ることにつながるのではないでしょうか。ここでは、そうした観点に立って、評価者研修を通じて、いかにマネジメントの改善や革新を図るのか、そのためのポイントやプロセスは何かをみていきます。

評価者研修の効果性を高めるには・・・

フィロソフィーとプロセス、プロシージャーの整合性を図る

一般的な評価者研修では、評価の仕方や面談の方法など、評価を行う際の具体的手順(プロシージャー)の習得というケースが多いのではないでしょうか。

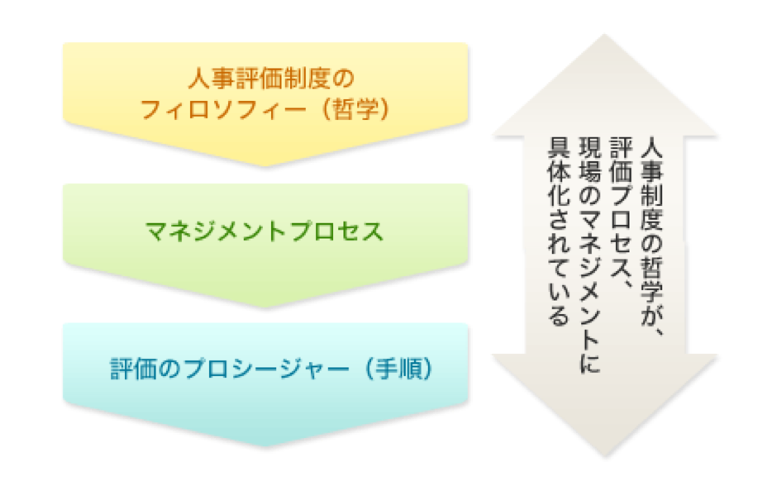

しかし、ここで大切にしたい視点は、具体的手順の習得は、あくまでも手段、方法でしかないということです。目標設定や評価、面談等の手順の背景には、そこで、実現したいマネジメントプロセスがあるはずです。それは成果を高め、人を育成するプロセスでもあるといえます。さらに、そうしたマネジメントプロセスの背景には、人事評価制度のフィロソフィー(哲学)があります。そして下の図にあるように、「プロシージャー」と「マネジメントプロセス」「人事評価制度のフィロソフィー」の3つの整合性を取り、人事評価のフィロソフィーが評価プロセスや現場のマネジメントの中に具現化されていることが大切になります。

たとえば、企業として与えられたタスクをこなすだけではなく、コラボレーションを通じて仕事に主体的に関わり、価値を生み出す仕事の仕方を志向しているのであれば、それに見合った形で目標設定や評価の具体的手順が進められていることが必要になります。

そして、現在、多くの企業は、ビジネスとしてのあり方やマネジメントの仕方、人の育成に関わる考え方のシフトを迫られているのではないでしょうか。こうした変化に対応したり、マネジメントのあり方の変革を進めるためには、評価や目標設定のプロシージャーと実現したいマネジメントのあり方、企業として大切にしたいフィロソフィーの整合性を取ることが一層大切になっているといえます。

つまり、評価者研修は、人事制度の背景にあるフィロソフィーを実現するための目標設定や評価の手順を通して、具体的マネジメントの方法を学ぶ場であるといえます。

評価プロセス全体の質を高める

評価プロセスの質を高めるには、「評価」を単体で捉えるのではなく、「目標設定」や「日常でのマネジメント」を含めた1つの連関するシステムとして捉え、そのシステム全体の質を高めていくことが重要になります。

評価者研修では、「フィードバックの質を高めたい」「目標設定の納得性を高めたい」「業績を数値で客観的に把握し、納得性の高い評価を実現したい」など、個別の課題を解決するという観点だけでは、部分最適に陥ったり、対症療法的な取り組みにもなりがちです。メンバーの成長を支援し、成果を高めるために全体のプロセスの質を向上させるという視点をもちながら、個別の課題に取り組むことが重要になります。

阿諏訪 博一

評価者研修においてケーススタディを活用して、評価の仕方や評価のレベル感に対する目線を合わせたり、ロールプレイングを実施して面談の質の向上を図ることも大切ですが、それらを単体で実施するだけでは効果を上げることは難しいといえます。常に全体のプロセスを意識するとともに、現場で実施する上でのベースとなるマネジメントの考え方や方法とセットで捉えていくことが大切になります。

現場での実践イメージを得る

マネジメントの改善や革新を図るには、単に考え方、思想を理解しているだけでは、その実現は不可能です。

日常における具体的な場面で、それがどのように展開されるのかをありありとイメージできることが大切になります。たとえば、評価の一連の営みの中には、具体的な目標設定の仕方や面談の進め方、また評価を通じた振り返りや評価結果のフィードバック面談で今後の改善につなげるといったことがあります。こうした取り組みは、単なる評価の一手順というだけではなく、管理者が実践するマネジメントが具体的に発揮される場面であるといえます。

評価者研修を通じて、評価制度で実現したいことが単なる「絵に描いた餅」ではなく、具体的に実践され、成果の向上や社員の成長等につながるイメージを獲得してもらうことが大切になります。

それは、目標設定や評価、面談等の評価のプロセスを煩わしい余計な業務として捉えるのではなく、組織の課題を解決したり、社員の成長を実現し、パフォーマンスを高めるためのツールであるという認識へと転換することを意味します。

自分たちの会社の実現したい状態に即した評価者研修とは

ある組織にとって大変効果があった評価者研修が、すべての企業にとって同じ効果があるものとは限りません。

たとえば、評価の透明性を確保するために、個人目標を公開し、全員が目標を見ることができる仕組みをつくっても、うまくいかない場合があります。どのような目的で目標設定を行い、それによって具体的にどのような状態を実現したいのかといったような前提となることの共有が欠けていたら、いくら透明性を高めようとしても、空回りするだけかもしれません。仮に今の組織がトップダウンでマネジメントが行われており、目標設定について達成度やノルマを管理するためのものといった認識が強ければ、透明性を高めることは逆効果にもなり得ます。

置かれた状況や抱えている課題によって、人や組織の行動は異なってきます。そして現状のマネジメントのどこに課題やニーズがあるかによって、必要な評価者研修も異なってきます。

・評価が、メンバーの成長や成果の向上にはつながっていない

・評価者間の認識合わせが必要

・面談の質を高めたい

・評価のプロセスと現場で行われているマネジメントに乖離を解消したい

・評価プロセスの実践に対する評価者、被評価者双方のやらされ感を除去したい

・評価プロセスの実践状況について、評価者間のばらつきを解消したい

また、これらの評価プロセス上の課題に限らず、その企業がどこへ向かい、どういったことを実現したいと考えているのかなど、企業が置かれている状況、目指したい方向性等を踏まえていくことも大切になります。

評価者研修から現実的な一歩を踏み出す

実現したい状態を明らかにしても、そこに関連するすべての要因について、最初から完璧に設計して、その実現に向けて制度を緻密に設計し、展開していくことは、現実的な取り組みとはいえません。すべてが見通せて、すべての条件が整わなければ先へ進めないのでは、一歩も前に踏み出せなくなってしまいます。

現実的な革新は、いきなり大きな一歩が踏み出されるのではなく、革新を生み出す小さな一歩が重なって、変革が生み出されます。つまり、現状に対してどこから手をつけて、どういったプロセスを通じてマネジメントの革新を図るのかを具体的にイメージした上で、一歩を踏み出し、そこから生み出される変化を育てていくことが大切になります。

ヒューマンバリューでは、実現したい状態に向けて、現場のマネジメントの変化や定着化の促進、評価プロセスの運用向上を図るための1つの手段として、自社の実現したい状態や現状に即した評価者研修の協働開発や展開を行い、マネジメントの変革を少しずつ起こしていくことをサポートしています。

<主な取り組みやプロジェクトの例>

・「評価者研修」を通じた新人事制度の運用支援(大規模組織への展開)

・新任管理職向け「評価者研修」の展開

・マネジメントを高める評価者向けハンドブックの開発支援

・…etc

関連する取り組み

パフォーマンス・マネジメント革新

人事評価制度の見直しに向けた実態調査

パフォーマンス・マネジメント革新

パフォーマンス・マネジメント革新の最新潮流

いま、米国を中心に従来型のパフォーマンス・マネジメントのあり方を改める企業が増えてきています。具体的には、GE、ファイザー、マイクロソフト、GAP、シアーズといった多くの企業が、レイティング(評価段階付け)やキャリブレーション(人数枠に当てはめる相対評価)をやめ、頻繁なカンバセーションに軸足を置くパフォーマンス・マネジメントの革新に踏み出しています。 こうした潮流に対して、単に方法論を取り入れるだけでは、自社の実現したい状態に向けた効果的な取り組みにはつながりません。その背景にあるフィロソフィーや大切にしているポイントを踏まえて自社への適応の可能性を探っていく必要があります。

パフォーマンス・マネジメント革新

人事評価制度の革新・見直し

VUCAという言葉に象徴される現在のビジネス環境において、企業のあり方、ビジネスとして価値を生み出す方法、人々の働き方、そしてマネジメントにも変革の必要性が高まっています。一方で、人事評価制度に目を向けると、たとえば従来型のいわゆる成果主義的な人事評価制度を取り入れており、アジャイルにチャレンジしていくことが求められる現在のビジネスやマネジメントの潮流とのズレが生じている企業も多いのではないでしょうか。 ヒューマンバリューでは、組織が大切にしているフィロソフィー、生み出したいカルチャーや実現したい戦略に合わせて、人事評価制度を革新していくことをサポートしています。

関連するレポート

コラム:ピープル・センタードの人事・経営に向き合う5つの「問い」

2022.10.28インサイトレポート

株式会社ヒューマンバリュー 取締役主任研究員 川口 大輔 「人」を中心に置いた経営へのシフトが加速しています。パーパス経営、人的資本経営、人的情報開示、ESG経営、エンゲージメント、ウェルビーイング、D&I、リスキリングなど様々なキーワードが飛び交う中、こうした動きを一過性のブームやトレンドではなく、本質的な取り組みや価値の創出につなげていくために、私たちは何を大切にしていく必要がある

<HCIバーチャル・カンファレンス2021:Create a Culture of Feedback and Performance参加報告> 〜「フィードバック」を軸としたパフォーマンス向上の取り組み〜

2021.10.01インサイトレポート

2021年 6月 30日に、HCIバーチャル・カンファレンス「Create a Culture of Feedback and Performance(フィードバックとパフォーマンスのカルチャーを築く)」が開催されました。

コラム:『会話からはじまるキャリア開発』あとがき

2021.08.27インサイトレポート

ヒューマンバリューでは、2020年8月に『会話からはじまるキャリア開発』を発刊しました。本コラムは、訳者として制作に関わった私(佐野)が、発刊後の様々な方との対話や探求、そして読書会の実施を通して気づいたこと、感じたことなどを言語化し、本書の「あとがき」として、共有してみたいと思います。

自律分散型の文化を育む上での阻害要因に向き合う

2020.10.07インサイトレポート

いま多くの組織がアジャイルな振る舞いを組織に取り入れ、自律分散型組織を育んでいくことを求めるようになっています。ヒューマンバリューでは、2018年より計画統制型の組織構造の中にアジャイルな振る舞いを取り入れていく、チームマネジメント手法「チームステアリング」を開発してきました。今回は、計画統制型組織において自立分散型組織の振る舞いを導入しようとした際に起きがちな阻害要因と、阻害要因に向き合いなが

人・組織の成長を軸に考える、キャリア開発 〜ビバリー・ケイ博士のインタビューから〜

2020.08.18インサイトレポート

ヒューマンバリューでは、2020年8月29日に、『会話からはじまるキャリア開発〜成長を支援するか、辞めていくのを傍観するか(原題: Help Them Grow or Watch Them Go: Career Conversations Organizations Need and Employees Want)』を出版します。出版に先立って、同書の共著者の一人、ビバリー・ケイ博士(Dr. Be

パフォーマンス・マネジメント革新における5つの”Rethink(再考)” 〜ニューロリーダーシップ・サミットにおける脳科学×マネジメントの議論から考える〜

2019.06.12インサイトレポート

脳科学者、グローバル企業のHR、コンサルタントが集い、脳科学の知見からマネジメントのあり方を探求する「ニューロリーダーシップ・サミット」の中で行われている議論をもとに、今、パフォーマンス・マネジメントの領域でどんな変革が起きようとしているのかの潮流を俯瞰してみたいと思います。

しんくみ連載コラム 第4回:日々の会話を通してグロース・マインドセットを育む

2016.08.05インサイトレポート

あなたの職場で働く人々は、今の仕事を通じて、成長できていると実感しているだろうか? また、仕事の中で、日々得られる学びや気づき、発見を楽しんでいるだろうか? 私が所属するヒューマンバリューが、今年の1月にビジネスパーソン1,000人に対して行った調査(*1)の中では、働く人々の「やる気」と、上記の質問との間に非常に高い相関があることがわかった。つまり、人々が仕事を通じて学ぶことができたり、成長を

Web労政時報 第2回:すべての従業員のタレントを大切にし、持続的に成長できる組織を創る~スウェド銀行から学ぶこと~(全12回)

2015.07.24インサイトレポート

パフォーマンスマネジメントがなぜうまくいかないのか

2008.12.22インサイトレポート