いま、米国を中心に従来型のパフォーマンス・マネジメントのあり方を改める企業が増えてきています。具体的には、GE、ファイザー、マイクロソフト、GAP、シアーズといった多くの企業が、レイティング(評価段階付け)やキャリブレーション(人数枠に当てはめる相対評価)をやめ、頻繁なカンバセーションに軸足を置くパフォーマンス・マネジメントの革新に踏み出しています。 こうした潮流に対して、単に方法論を取り入れるだけでは、自社の実現したい状態に向けた効果的な取り組みにはつながりません。その背景にあるフィロソフィーや大切にしているポイントを踏まえて自社への適応の可能性を探っていく必要があります。

人事評価制度の見直しに向けた実態調査

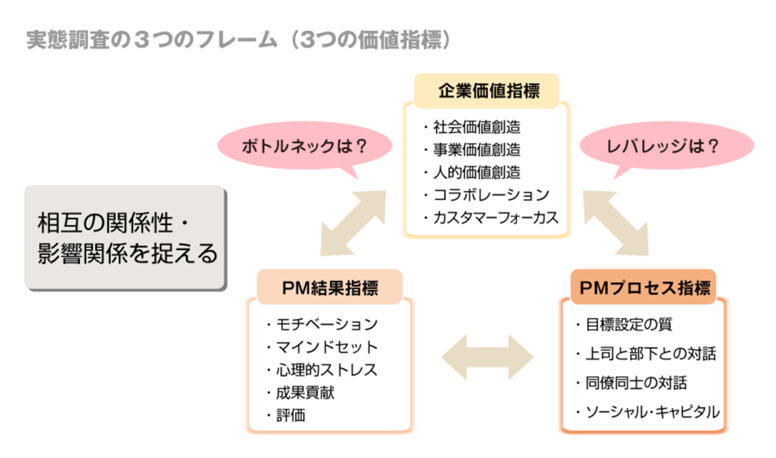

人事評価制度の見直し、パフォーマンス・マネジメントの革新を行う上では、現状の何がボトルネックになっているのかを的確に把握することが重要です。ヒューマンバリューでは、パフォーマンス・マネジメントに影響を与えている組織的要因、マネジメントに関わる要因を多面的に把握する調査を行ったり、現状の企業の人材マネジメント全体の影響関係を捉える調査を行うことで、実現したい状態に向けた現状のボトルネックを捉え、人事評価制度やパフォーマンス・マネジメントを革新する「レバレッジ」を明らかにします。

関連するキーワード

問題をシステムと捉え、ボトルネック&レバレッジを明らかにする

「all size fits all」 ではなく、「one size fits one」

人事評価制度を設計する際には、「all size fits all」 ではなく、「one size fits one」であるといわれています。すべての状況に適した万能のパフォーマンス・マネジメントの方法はなく、個別の状況に適した方法、その企業に適した方法を探し求める必要があるということです。

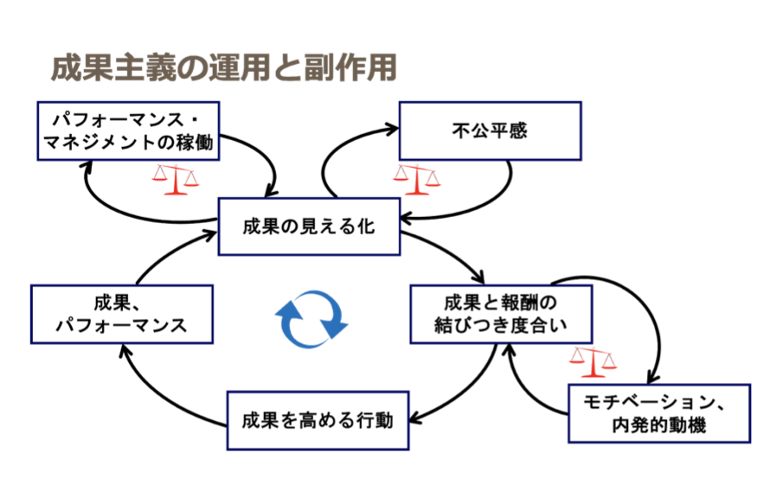

また、パフォーマンス・マネジメントは、人のモチベーションや仕事の仕方、マネジメントのあり方、ダイバシティを含む働き方やビジネスモデル等、様々な領域に関わるものです。このパフォーマンス・マネジメントを全体に関わる1つのシステムとしてうまく機能させることができれば、組織として抱えている課題を解決することにもつながるでしょう。

そのためには、現状の課題を生み出している影響関係を捉えることで自社のボトルネックを明らかにし、自組織の実現したい状態に向けて、その影響関係そものを1つのシステムとして機能させるためのレバレッジを捉えていくことが大切になります。

人事評価制度の見直しの背景にある問題は複雑

人事評価制度を見直す要因として、「現状の課題を解決したい」「様々な問題が噴出しており、それをこのまま放置することはできない」といったことが1つのきっかけになっているケースもあるでしょう。たとえば、評価の納得性が落ちている、メンバーのモチベーションが低下している、評価のための評価になっていて、成果の向上や育成につながっていない、人事評価に関わるマネジャーの稼働が大きい割には成果につながらないなど、様々なものがあるでしょう。人事評価の枠組みを少し広げてみても、トップダウン型のマネジメント革新したい、ダイバシティを取り入れたい、アジャイルなビジネス環境に対応した仕事の仕方を実現できていない、人手不足、労働時間が長い等、様々な課題が挙げられると思います。

しかし、先に挙げた課題をモグラ叩きのように潰していくだけでは、実現したい状態に近づけることは難しいでしょう。

そうした観点でパフォーマンス・マネジメントの見直しを行う際には、現状把握の段階で、単に現状の課題を取り上げるだけではなく、それぞれの影響関係を捉えて、多岐に渡って影響を与えている1つのシステムとして、現状のボトルネックを捉えるとともに、実現したい状態に向けて、それを効果的に機能させるためのレバレッジを捉えることが大切になります。

実態調査の手法

通常、実態調査を行う際には、以下のようなツールを組み合わせて行います。

・既存の仕組みの分析調査

・PMアンケート調査

・現場インタビュー

たとえば、既存の制度を分析すれば、評価の仕方や目標設定の仕方、報酬の仕組み等について、現状の課題を明らかにすることができるでしょう。また、アンケート調査やインタビュー調査を行えば、現場のメンバーの評価結果に対する納得度合いやモチベーション、エンゲージメントの度合い、目標設定の仕方や面談の方法等についても明らかにすることができるでしょう。しかし、個別の課題を明らかにしても、それだけではどのような制度を設計すればよいのかは明らかになりません。単純に課題を取り除けば、実現したい状態に至るとはいえないからです。

人事評価制度の効果的な見直し・設計を行うには、個別の課題がどのように影響し合っているのか、自分たちが実現したい状態に対して、どういった要因が影響し合っているのかを明らかにする必要があります。

阿諏訪 博一

評価の納得性が低く、そのために仕事を定量化して、評価の納得性を高めようとしていた企業が、実際の影響関係を捉えていくと、定量的な目標設定やその達成度による評価自体がメンバーのフィックスト・マインドセットを助長し、それが評価の納得性の低下にもつながっているということがわかる場合があります。良かれと思って行っていたことが悪い影響を及ぼすというわけです。また、企業によっては、業績の評価よりも昇進・昇格のほうが、モチベーションや評価の納得感への影響が強かったりといったケースもあります。また、相談に乗ったり、細く確認するマネジメントは実現していても、本当に成果を高めるのは、仕事の意味を明確にし、それをメンバーと共有し、メンバーの成長につながる日々の支援を中心としたマネジメントであり、それが今後のレバレッジであることがわかるといった場合もあります。

アンケート調査によりボトルネック&レバレッジを捉えるフレーム

ヒューマンバリューでは、先に挙げたように様々な方法で実態調査を行いますが、ここでは、アンケート調査を活用して、ボトルネックやレバレッジを捉える方法を紹介します。

通常、アンケート調査というと、評価の納得性やメンバーのモチベーション、面談のあり方、目標設定のあり方等の結果を診断するという方法が取られることもあるかと思います。

しかし、今起きている結果を明らかにするだけでは、パフォーマンス・マネジメントの改革に向けたレバレッジやボトルネックを捉えることは難しいでしょう。

そこで、ヒューマンバリューでは、以下のフレームを活用してアンケートによる実態調査を行っています。

企業価値指標は、たとえば、「カスターマーフォーカス」や「コラボレーション」「イノベーション」等、自社が結果として高めたい指標になります。PM結果指標は、人事評価やパフォーマンス・マネジメントによって高めたい結果の指標です。通常は、「評価の納得性」「メンバーのエンゲージメント」「グロース・マインドセット」等が含まれます。最後がPMプロセス指標です。これは、PM結果指標に影響を与えるマネジメントプロセスの指標です。

現場の実態を測るためには、企業価値指標やPM結果指標も大切ですが、この2つはあくまでも結果にしかすぎません、実際に人事評価制度の見直しを行う際には、それが、マネジメントのプロセスのどこに影響を与えるのかがわからなければ、実際の打ち手、制度的な見直しの際の鍵となるボトルネックや革新に向けたレバレッジを捉えることはできないでしょう。

実際に調査を進めていくと、たとえば、企業価値指標に対して、昇格の納得感が強く影響しており、それに影響を与えるPMプロセス指標として、目標設定やソーシャル・キャピタルに関わる要因が強く影響していることがわかる場合があります。そうした影響関係を捉えた上で、仕組みのデザインを行うわけです。

また、インタビュー調査を併せて行うことで、単に人事評価やマネジメントの問題だけにかかわらず、そうした影響関係を生み出しているカルチャーや組織の構造的課題を明らかにすることもできます。

調査フェーズを通して、現場の巻き込みを図る

パフォーマンス・マネジメントの変革に際して、現場で機能する仕組みを設計し、現場の運用を通じてその進化を図るためには、実態調査の段階から、現場のステークホルダーを巻き込むことも重要です。

たとえば、アンケート調査の読み込みやインタビュー調査を通じて、現場の実態、構造的課題を明らかにするだけではなく、現場を巻き込みながら課題を浮き彫りにしたり、実現したい状態を描くプロセスを共に歩んでいくこともできます。

実態調査のフェーズは、単に現状を明らかにするためのフェーズというよりも、このフェーズを通して、ステークホルダーの巻き込みを図り、それがこの後のデザインフェーズや、スパイラルアップのフェーズの効果性を高めることにつながります。

ヒューマンバリューでは、この実態把握調査を共創プロセスで行い、HR担当者とともに実態調査を行い、人事評価制度のデザインに向けたボトルネック&レバレッジを明らかにしていきます。

<主な取り組みやプロジェクトの例>

・パフォーマンス・マネジメント革新サーベイの実施

・従業員意識調査の実施

・「職場インタビュー・プロジェクト」の展開支援

・調査結果を基にした経営層への報告会の実施

・…etc

関連する取り組み

パフォーマンス・マネジメント革新

パフォーマンス・マネジメント革新の最新潮流

パフォーマンス・マネジメント革新

評価者研修を通じたマネジメント革新

多くの企業で管理者を対象として「評価者研修」が行われています。しかし、単に評価のやり方や面談の方法を伝えるだけの評価者研修では、その効果は限定的なものとなってしまいます。ヒューマンバリューでは、人事評価制度の見直しを図るだけではなく、「評価者研修」を通じて、制度の運用の質を高め、メンバーの成長や成果の向上につなげられるよう、マネジメントのあり方を革新するサポートを行っています。

パフォーマンス・マネジメント革新

人事評価制度の革新・見直し

VUCAという言葉に象徴される現在のビジネス環境において、企業のあり方、ビジネスとして価値を生み出す方法、人々の働き方、そしてマネジメントにも変革の必要性が高まっています。一方で、人事評価制度に目を向けると、たとえば従来型のいわゆる成果主義的な人事評価制度を取り入れており、アジャイルにチャレンジしていくことが求められる現在のビジネスやマネジメントの潮流とのズレが生じている企業も多いのではないでしょうか。 ヒューマンバリューでは、組織が大切にしているフィロソフィー、生み出したいカルチャーや実現したい戦略に合わせて、人事評価制度を革新していくことをサポートしています。

関連するレポート

日本社会の課題に向き合う(ビジネスパラダイムの再考 vol.2)

2024.05.08インサイトレポート

アレックス・エドマンズ氏の『GROW THE PIE』を読まれた山口周氏に、書籍の感想とともに、これからのビジネスパラダイムを探究するインタビューを行いました。(山口周氏 Interview Series) 本記事は、そのVol. 2となります。 前記事で語られた、これからの経済・企業のあり方。 それらを踏まえ、今日の日本社会や日本企業に起きている課題について、語っていただきます。 In

【Rethink -組織開発を再考する対話会 実施レポート】第3回:人間性を回復し、ソーシャル・キャピタルを育むワールド・カフェの可能性

2024.02.08インサイトレポート

【Rethink:組織開発を再考する対話会】の第3回目を、2024年1月18日(木)にオンラインで実施しました。今回のテーマは、「人間性を回復し、ソーシャル・キャピタルを育むワールド・カフェの可能性」でした。本レポートでは、対話会当日の様子や参加者の皆さま同士の対話から生まれた気づきをご紹介できればと思います。

コラム:ピープル・センタードの人事・経営に向き合う5つの「問い」

2022.10.28インサイトレポート

株式会社ヒューマンバリュー 取締役主任研究員 川口 大輔 「人」を中心に置いた経営へのシフトが加速しています。パーパス経営、人的資本経営、人的情報開示、ESG経営、エンゲージメント、ウェルビーイング、D&I、リスキリングなど様々なキーワードが飛び交う中、こうした動きを一過性のブームやトレンドではなく、本質的な取り組みや価値の創出につなげていくために、私たちは何を大切にしていく必要がある

組織にアジャイルを獲得する〜今、求められるエージェンシー〜

2022.01.20インサイトレポート

プロセス・ガーデナー 高橋尚子 激変する外部環境の中で、SDGsへの対応、イノベーション、生産性の向上などの山積するテーマを推進していくには、組織のメンバーの自律的取り組みが欠かせません。そういった背景から、メンバーの主体性を高めるにはどうしたら良いのかといった声がよく聞かれます。この課題に対し、最近、社会学や哲学、教育の分野で取り上げられている「エージェンシー」という概念が、取り組みを検討

【Co-creation Career】共創によるキャリア開発

2021.11.26インサイトレポート

【Co-creation Career】共創によるキャリア開発 〜 変化の時代の中で、キャリア開発のあり方を問い直す 〜 人生100年時代と言われる今日、キャリア開発は変化の局面を迎えています。働く一人ひとりの価値観や仕事観は多様化し、組織の人材マネジメントも変化が求めれています。社会的な変化の機運は高まる一方で、職場でのキャリア開発の現実に目を向ければ、閉塞感を感じる場面も少なくありません。本

アジャイル組織開発とは何か

2021.10.25インサイトレポート

株式会社ヒューマンバリュー 会長 高間邦男 ソフトウエア開発の手法として実績をあげてきたアジャイルの考え方は、一般の企業組織にも適応可能で高い成果を期待できるところから、最近では企業内の様々なプロジェクトにアジャイルを取り入れる試みが見られるようになってきました。また、いくつかの企業では企業全体をアジャイル組織に変革させるという取り組みが始まっています。本稿ではこういったアジャイルな振る舞いを

<HCIバーチャル・カンファレンス2021:Create a Culture of Feedback and Performance参加報告> 〜「フィードバック」を軸としたパフォーマンス向上の取り組み〜

2021.10.01インサイトレポート

2021年 6月 30日に、HCIバーチャル・カンファレンス「Create a Culture of Feedback and Performance(フィードバックとパフォーマンスのカルチャーを築く)」が開催されました。

コラム:『会話からはじまるキャリア開発』あとがき

2021.08.27インサイトレポート

ヒューマンバリューでは、2020年8月に『会話からはじまるキャリア開発』を発刊しました。本コラムは、訳者として制作に関わった私(佐野)が、発刊後の様々な方との対話や探求、そして読書会の実施を通して気づいたこと、感じたことなどを言語化し、本書の「あとがき」として、共有してみたいと思います。

これからの組織が目指す、人と組織の関係性 〜エンゲージメント・モデルの再検証より〜

2021.07.20インサイトレポート

人と組織の関係性が大きく変わろうとしている今日、あらためて「エンゲージメント」の概念が注目されています。ヒューマンバリューでは、これまで十数年にわたって蓄積してきたエンゲージメントに関する知見をベースにリサーチを行い、エンゲージメントのあり方を再検証しました。 本レポートでは、リサーチを通して構築したモデルを紹介しながら、いまとこれからの「人と組織の関係性」について考えます。

不確実な時代において、なぜ自律分散型組織が効果的なのか?

2021.07.19インサイトレポート

自律分散型組織については、1990年初頭に登場した「学習する組織」の中で、その必要性や有用性が語られて以降、変革の機運が高まり、様々なプラクティスが生まれてきました。一方、多くの企業は未だに中央集権的なマネジメント構造に基づいた組織運営から脱却することの難しさに直面しているものと思います。しかしながら、COVID-19の世界的なパンデミックをはじめ、社会的な文脈が大きく変わっていく流れの中で、これ