組織開発を再考する<第3回>〜人間性を回復し、ソーシャル・キャピタルを育むワールド・カフェの可能性〜

株式会社ヒューマンバリュー

取締役主任研究員 川口 大輔

本連載では、組織開発のこれまでの価値を振り返りながら、現在私たちが直面している大きな変化の中で、あらためて組織開発のあり方を再考し、今後の進化の可能性を模索しています。

連載第3回では、「ワールド・カフェ」をテーマに取り上げます。対話型組織開発の手法の中で、ワールド・カフェほど広く一般的に使われているものは他にないと言えるでしょう。そこまで広がった手法をあえてこの時代に価値を再考することにどのような意味があるのか、疑問に思う人もいるかもしれません。

しかし、著者自身、企業、社会、学校教育など様々な領域でワールド・カフェと向き合う中で、実は私たちはワールド・カフェの会話の原則に内在されている創発の可能性をまだ十分に生かしきれていないのではないかと感じることも多くあります。

本レポートでは、ワールド・カフェを通じた創発の物語を、一緒に取り組んだプラクティショナーと共に振り返りながら、その真髄がどこにあるのかを捉え直し、多くの分断が存在するこの時代において、ワールド・カフェがもたらす価値や実践の核となるものを探求してみたいと思います。

関連するキーワード

会話が世界に奉仕する 〜ワールド・カフェの広がり〜

ワールド・カフェは、人々がオープンに会話を行い、自由にネットワークを築くことのできる「カフェ」のような空間からナレッジを創発する話し合いの方法です。1995年にアニータ・ブラウン氏やデイビッド・アイザックス氏らによって生み出されました。

ワールド・カフェを体験した人は、そのイメージとして次のような会話の光景を思い浮かべると思います。

ホストをはじめとした関わる人々が織り成すカフェのようなホスピタリティの溢れた空間の中で、飾られた花やクロスが色鮮やかなテーブルにゲストが着き、人々にとって大切な問いをもとに自由な会話が繰り広げられ、敷かれた模造紙にたくさんのアイデアが書き込まれ、ラウンドを重ねながらゲストたちがテーブルを移動してアイデアの他花受粉が行われる……。

たったそれだけの場とプロセスのしつらえを通して、約1時間余りの会話の中から、驚くほどのエネルギーや知恵の創発が生まれることに、多くの人々が可能性を感じ、実践が広がりました。

広がるワールド・カフェの場(写真撮影:藤島亮)

広がるワールド・カフェの場(写真撮影:藤島亮)

特に2022年には、ワールド・カフェが高校の国語の教科書(精選 現代の国語:三省堂)でも大きく紹介され、話題を呼びました。教科書の中では、「話すこと・聞くこと」の章でワールド・カフェの哲学が平易に紹介されるとともに、実際に授業でワールド・カフェをやってみることを促すものとなっています。与えられる学び、言葉の意味を正しく理解する静的な学びだけではなく、主体的な会話や自分たちの言葉を通じて、知恵や知識を創造する動的な学びの価値を若いうちから実感することの重要性の高まりが感じられました。

ハーバード・ビジネス・レビュー誌の元編集長であり、ワールド・カフェ誕生のきっかけとなった、知的資本経営に関する対話に参加したアラン・ウェバー氏はその当時、「今日の世界におけるリーダーの第一の責任は、協働できる環境や相互信頼、そして本物の会話を促進し、組織のメンバーが集合知にアクセスできるようにすることにある」と述べ、会話型のリーダーを育成していくことを主張していました。四半世紀を経て、そうした想いが少しずつ結実していると言えます。

こうした広がりを見ると、かつて創始者であるアニータ・ブラウン氏に、「なぜワールド・カフェという名前をつけたのですか?」と尋ねたときのことが思い返されます。ストーリーテリングで有名なジョーンズボローというアメリカ南部の街を散歩しながら、ブラウン氏は、「カフェの空間で行われるこうした会話が、世界中の人々に貢献すること、奉仕することを願って、『ワールド・カフェ』という名前を付けたのです」と著者に語ってくれました。

ワールド・カフェの創始者アニータ・ブラウン氏との対話

ワールド・カフェの創始者アニータ・ブラウン氏との対話

ワールド・カフェの可能性を狭い箱に閉じ込めてはいないだろうか?

このように今では世界中のあらゆる領域に広がるワールド・カフェですが、その一方で、ワールド・カフェを活用していたり、ワールド・カフェ的な集まりに参加した人からは、こんな声を聞くこともあります。

「ワールド・カフェって、要はアイスブレイクだよね」

「手っ取り早くワールド・カフェで会話を盛り上げたいんだけど」

「ワールド・カフェという企画に参加したのだけど、ぐるぐる移動させられて、模造紙に書かされて、あれ一体何だったのだろう?」

…etc.

シンプルさや使い勝手の良さは、ワールド・カフェの活用が広がった要因でもありますが、一方でそのことが、ワールド・カフェを便利な話し合いのツールの1つのように落とし込み、本来持つ可能性を狭い箱に閉じ込めてしまっているという側面もあるかもしれません。

もちろんそうした使い方が悪いわけではないのですが、こうした声を耳にしながら、果たして私たちはワールド・カフェの会話の原則に内在されている創発の可能性を十分に生かしきれているのだろうかと疑問に感じることもあります。

ワールド・カフェとは本当のところ、何なのでしょうか?

書籍『リーダーシップとニューサイエンス』で知られるマーガレット・ウィートリー氏は、かつてワールド・カフェの書籍に寄せた前書きの中で、「多くの人が分断されている、この心悩める時代にあって、ワールド・カフェは将来への希望を回復させてくれるものである」と述べていました。

コロナ禍を経た世界を見渡すと、私たちの周りにはまだたくさんの分断が存在し続けていることが見受けられます。こうした時代に、ワールド・カフェが世界の人々に奉仕する場であり続けるために、今一度カフェが持つ本来の価値や可能性とは何なのか、それが今の時代にどんな意味を持つのかを考えてみます。

物語から考えるカフェの意義 〜ミュージアム・サミットの体験を振り返る〜

ワールド・カフェの真髄を探る上では、分析的に要因を明らかにするのではなく、象徴的な物語をリフレクションし、そこで一体何が起きていたのか、どんなエッセンスが込められていたのかを眺めながら、考察していきたいと思います。

今回は、2010年に、かながわ国際交流財団の主催で行われ、ヒューマンバリューでワールド・カフェの展開をサポートした「第4回21世紀ミュージアム・サミット 〜100人で語る美術館の未来〜」における経験を取り上げてみることにしました。

当時は、まだ日本でワールド・カフェの書籍が翻訳・紹介されたばかりの黎明期と言える時期でしたが、本サミットではワールド・カフェのエッセンスがすべて凝縮されたような場から様々な変化が生まれ、業界にもインパクトを与えた場として、著者自身にとっても特別な経験でした。

振り返るにあたっては、本サミットに携わり、現在は独立行政法人国立美術館 国立アートリサーチセンターの主任研究員を務める稲庭彩和子氏と、同センターのラーニンググループリーダーを務め、サミット後に数多くのワールド・カフェによる対話の場を開催してきた一條彰子氏にご協力いただきました。お二人と共に、十数年前のサミットやその後の変化をゆっくりと対話をしながら振り返ってみると、そこからワールド・カフェの本質が少しずつ浮かび上がってきました。

稲庭氏(左)と一條氏(右)との対話を通して振り返る

稲庭氏(左)と一條氏(右)との対話を通して振り返る

人と作品、人と人との関係性をフラクタルに再構築する

21世紀ミュージアム・サミットは、国内外の主要な美術館関係者やリーダーらがともに今後の美術館の意義を問う場として、2004年から2年に1度開催されてきました。第1回から3回目までのサミットでは、ルーヴルなど世界各地の存在感ある美術館の館長から、それぞれの館の理念や活動内容から学ぶ形式で行われてきましたが、第4回は大きく方向性を変え、2日間のサミットの軸にワールド・カフェを置くことになりました。なぜそのように変化したのでしょうか?

2010年当時、神奈川県立近代美術館(以下、神奈川近美)の学芸員として、対話を通した鑑賞の教育普及に取り組んでいた稲庭さんは次のように語ります。

「美術館の世界も変わり始めている頃で、ミュージアム・サミットのテーマとして教育的な活動を取り上げるとのことで、フランスのルーヴル美術館からクラス・ルーブルという高校生を対象にした鑑賞プロジェクトの事例が取り上げられ、アメリカはボストンにあるイザベラ・スチュワート・ガードナー美術館の主に小学生を対象とした対話型鑑賞の事例が報告されることになっていました。それに類する事例として、日本からは私が小中学生との対話を通した鑑賞授業の発表することになりました。そうなると、先生と生徒、美術館と作品が対等な関係で、フラットに関わり作品を見ていくといった内容になるので、サミット全体の構成としても、著名な館長の講演を聞く一方向的な形式では合わないのではないかという話になったんです。ワールド・カフェの書籍に出会ったのはちょうどその頃でした。この会話のあり方に新しい可能性があるんじゃないかと。多様な参加者が集まって、100人で美術館の未来を語ることができたら面白いのではないか、と提案してみたのです。」

稲庭さんのお話を伺いながら、ミュージアムの役割が、「過去を保管する場所」や「知識を得る場所」であることだけにとどまらず、人と作品との関わりを通じて、新たなつながりや意味を生み出すことに変わっていきつつある中で、美術館に関わる人々同士の関係性も再構築していけるような変化の胎動を、サミットの中でもフラクタルに体現していこうという意志があったことが興味深く感じられます。ワールド・カフェは、そうした新しい文化や習慣、様式を模索する上での象徴でもあったのかもしれません。

サミットで対話型鑑賞の事例を紹介する稲庭氏(写真撮影:藤島亮)

サミットで対話型鑑賞の事例を紹介する稲庭氏(写真撮影:藤島亮)

権威や知識、専門性による関係性の構図:知識の勾配を乗り越えられるのか?

そうして第4回のサミットは、ワールド・カフェを主軸に置くことが決まりましたが、実際にはここからが大変なプロセスでした。企画に携わる人々も参加者も、誰一人としてワールド・カフェというものを体験したことがなく、参加者の会話を中心に置いた2日間のサミットなんて本当に実現できるのか、多くの人が疑念を抱いていました。

最も大きな懸念は、参加する人同士の知識の格差にあったかもしれません。本サミットでは、現代の市民社会における美術館の役割を議論するために、美術館の館長や大学の研究者だけではなく、学芸員やインターン生、そして一般の市民にも公募をかけ、多様な人たちに参加してもらうことを意図していました。そこには当然ながら知識の勾配があります。「この領域における日本の第一人者とも言える方と一般の市民の方やインターン生が同じテーブルに着いて、果たして会話が成り立つのだろうか? 下手をするとサミットの流れが崩壊してしまうのではないか?」そんな不安から、主催者側もコントロールを手放すことに躊躇していました。

私たちは、たとえ誰であっても共に取り組む能力を備えている

そうした状況の中でもワールド・カフェの実践に踏み込めたのは、最初に描いたビジョンを最後までぶれることなく持ち続けたさ企画者たちの想いや姿勢があったからだと思います。

取り組みを進めるに当たっては、様々な反対意見や否定的なコメントを聞くこともありましたが、そうした声に対立したり、無理に説得して、翻意させようとするのではなく、実現したいビジョンをお互いに共有し、ありたい姿に向けて何ができるのかを、関係者と粘り強く話し合いながら、一歩ずつ歩み寄って企画の検討を進めていきました。

特に場づくりの検討には、いつも以上に力を入れました。私たちは、外部環境や場の文脈からの影響を想像以上に受けます。クラスルームに入ると教える人・教わる人という形式が自然に生まれますし、厳かな長テーブルを取り囲む国際会議場のような部屋では、「間違ったことは言えないな」という雰囲気になります。

しかし、それは別の見方をすると、私たちが既存の関係性や先入観を手放し、一人ひとりが鎧を脱いで人間として自分らしく振る舞える、温かくホスピタリティのある場をつくることができれば、上述したような知識勾配の構図を乗り越えられる可能性があるということです。そのような場づくりとはどのようなものでしょうか?

そうした問いをもとに、参加者がサミットへの招待状を手にする瞬間、当日の朝会場に着いて部屋に向かうまでの導線、受付でスタッフと和やかに挨拶をする場面、コーヒーを手に取り、テーブルに着いて今日初めてお話する参加者と少し緊張しながらも談笑する時間など、様々な場面をイメージしながら、その1つひとつの接点で、人が人としてフラットで関われる状態をどうつくっていくかを考え、場のしつらえを整えていきました。

場のしつらえを整える(写真撮影:藤島亮)

場のしつらえを整える(写真撮影:藤島亮)

場づくりに臨む上での想いや姿勢の源泉にあったのは、ワールド・カフェの理念とも言えるものかもしれません。それは「たとえ誰であっても、私たちは共に取り組む能力を備えている」という前提にある原則です。

「私たちが現在使っている分類や固定観念を手放して、参加したすべての人々が、大切な質問についての意味ある会話に参画することができれば、人々はお互いに創造的かつ思いやりのある、思慮深い存在になれる」。振り返ってみると、ワールド・カフェの企画や場づくりを検討したり、多様な人たちとやり取りを繰り返す経験の中で、そんな理念を私たちは学んでいたように感じます。

「大切な問い」を考える 〜“あなた”にとって重要な問いとは何か?〜

そして、美術館の未来を100人で語る上では、語りを紡ぐための「問い」が大切になります。どんな問いでワールド・カフェの対話を行うのかについても、時間を掛けて丁寧に検討していきました。

組織開発に取り組んでいると、「何よりも問いが大切」という意見を耳にすることが多くあります。もちろん私自身もその通りだと思うのですが、一方でそうした発言に違和感をもつときもあります。

それは「問いが大切」という発言の裏に、「この問いで参加者に気づきを与えてやろう」「導いてあげよう」といった操作感が垣間見られたり、「いい問いを投げかけてあげないと、参加者はいい対話ができない」といった驕りが見え隠れするときがあるからです。それはワールド・カフェが目指している世界観とは異なります。

少し脱線しますが、ワールド・カフェの書籍の翻訳を行ったときに、“Conversations That Matter”というフレーズがよく出てきました。Matterという単語は日本語に訳しづらく、悩んだ記憶があります。意味合いとしては、「大切な」とか「重要な」といったものになりますが、英英辞典を調べてみると、“to be important, especially to be important to you”とあります。

この“especially to be important to you”(特に「あなた」にとって重要な)とあるのが意味深く感じられます。つまり、ワールド・カフェというのは、「あなたにとって重要な会話をすること」と言えます。ここでいう「あなた」とは、私も含めたカフェに参加するすべての人のことです。そこには、ホスピタリティのある場で、人々が集い、自分らしく振る舞えることができると、その場での会話は自然と参加した一人ひとりにとって重要なものになっていくというワールド・カフェの哲学が感じられます。

これは、問いを考えるときも同じことが言えます。ワールド・カフェでは問いは確かに大切です。しかし、それは相手に大きな気づきを与え、考えを変えさせるようなキラー・クエスチョンのようなものでなくとも、一人ひとり(あなた)にとって自然と重要な会話になるような、自分の体験や意味を話したくなるような、その中でお互いの豊かさに触れ、世界観が少しずつ広がるような、そんな「きっかけ」としての問いでいいのかもしれません。

ワールド・カフェはConversations That Matterを通して未来をつくること

ワールド・カフェはConversations That Matterを通して未来をつくること

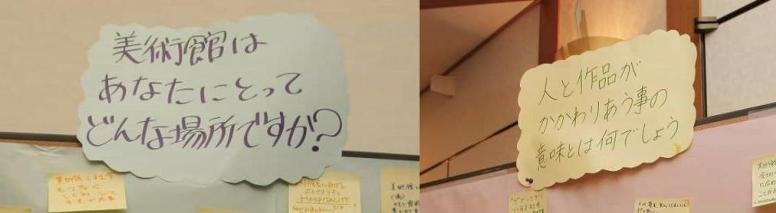

ミュージアム・サミットには、前述したように知識や経験の異なる様々な人が集います。そうした人々が、対等な立場で「自分にとって大切なこと」を自然に話せるような問いとはどのようなものでしょうか? そんな観点から、稲庭さんをはじめ、関わる人たちと頭を悩ませながら、3つの問いを考えました。

1つ目の問いは、「美術館はあなたにとってどんな場所ですか?」です。知識がある人もない人も、どんな人にとっても美術館を訪れるということは、その人にとって唯一の体験です。自分にとって美術館はどんな場所なのか、100人それぞれのパーソナルな物語を共有し、彩るところからサミットを始めていきたい。そんな願いから、こうした問いが生まれてきました。

2つ目の問いは、「人と作品がかかわりあう事の意味とは何でしょう?」です。上述した神奈川近美やルーヴルでの対話型鑑賞の事例を踏まえながら、あらためて人と作品がなぜ関わり合うのかを問い直し、集合的に意味の再構築ができるような問いかけを心掛けました。

そして、3つ目の問いは、「あなたが描く美術館の未来は?」です。2日間にわたるワールド・カフェや様々な事例紹介、実践家によるパネル・ディスカッションを経て、再構築してきた美術館の意義を踏まえながら、本サミットの主題である「美術館の未来」について、100人で共有ビジョンを描くことにしました。

問いを考えるプロセスは、これから出逢う、まだ見ぬ参加者一人ひとりと想像の中で対話を行い、ビジョンを共有するプロセスとも言えます。問いを考えながら、当初抱いていた不安や懸念も少しずつ小さくなり、これまでの枠組みを超えられるのではないか、という小さな期待が育まれていきました。

自然な対話が育まれる「問い」を中央に置く

自然な対話が育まれる「問い」を中央に置く

多様性を大切にする

場づくりや問いの検討と共に時間を掛けたのが、サミットに誰を招待するかです。既存の枠組みを超えた対話を行うためには、多様性に頼ることが必要だと考えました。多様な視点があってこそ、私たちは自分の考えを保留して、新たな可能性に目を向けることができます。

「サミットには、博物館や図書館、動物園といったミュージアムと領域は近いけども普段交流がない人たちにも積極的に声を掛けました。また、大学からも博物館学をはじめ、哲学、認知心理学の先生を招いたり、行政からも参加者を募りました」と稲庭さんは語ります。もちろん、一般の市民の方にも参加していただいたり、インターンの大学生には、終わった後にテーブルでの様子をレポートしてもらうことにしました。

そしてついに、サミット当日を迎えたのです。

全国各地からミュージアム関係者が集まった結婚式のようですね

2010年2月27日、湘南国際村センターには、工夫を凝らした招待状をもった人たちが続々と集まってきました。「100人で語る」と題していましたが、予想以上に申し込みが増え、100人をはるかに超える人たちが集ったことからもサミットへの関心の高さがうかがえます。

やや緊張して来られた人たちも、受付での温かな声かけに心が和んでいるようでした。皆が自然にコーヒーを手に取り、会場に入ると、そこには色鮮やかなテーブルクロスと花に彩られた開放的な空間が広がっています。参加者は受付で引いたくじに従って、少しどきどきしながら自分たちのテーブルに着いていきました。参加者が1人、2人と現れるごとに、テーブルに着いている人たちもホスピタリティ溢れる景色の一部になっていくようです。流れてくるBGMを心地よく感じながら、テーブルでは、いつの間にか談笑が始まっています。参加者同士は初めて会う方々がほとんどだったかもしれませんが、自然と会話をしたくなっているようでした。

私は、ワールド・カフェが始まる前のこの時間帯がこの上なく好きです。それは日常の喧騒や枠組み、緊張から離れ、五感を緩ませながら、徐々に自分らしくいられる場所を仲間との空間に見出していくような、場全体が始まりに向けて気持ちを整えているような、そんな時間とも言えます。

人が集うに連れて少しずつ場に温かさが生まれていく(写真撮影:藤島亮)

人が集うに連れて少しずつ場に温かさが生まれていく(写真撮影:藤島亮)

全員がテーブルに着いたところで、サミットがスタートしました。オープニングのスピーチは、ゲストとしてお招きした大阪大学総長で哲学者の鷲田清一先生にお願いしていましたが、開口一番「何だか全国各地から美術館関係者が集まった結婚式みたいですね」と述べられました。その瞬間、場の空気が大きく変わったことが今でも印象に残っています。スタート前からすでに温かな雰囲気ができていましたが、鷲田先生の象徴的な一言で、ここにいる一人ひとりは、立場や役割を超えて、美術館の未来を祝福するためにこの場に集まって来たんだといった一体感のようなものが生まれた瞬間でもありました。

その後、鷲田先生からは「あさっての美術館」というテーマでストーリーを語っていただきました。目標達成的な前傾姿勢の「明日の美術館」ではなく、ゆるやかな社会のニーズの向こうにある「あさっての美術館」。そこは“原っぱ”のような場所であり、決まったルールはなくともおのずとコミュニケーションの輪が生じるような場所であって欲しいという鷲田先生自らの想いに触れながら、参加者一人ひとりも、自分にとって美術館とはどんな場所だろうと考えるレディネスが高まっていきました。

鷲田先生にはワールド・カフェにも参加いただきました(写真撮影:藤島亮)

鷲田先生にはワールド・カフェにも参加いただきました(写真撮影:藤島亮)

会話から生まれる自由な可能性

そして、いよいよワールド・カフェのスタートです。「美術館はあなたにとってどんな場所ですか?」最初の問いが投げかけられると、カフェのテーブルで各々がストーリーを語り始め、そのストーリーに耳を傾けました。

「一人になれる場所」「美術館は旅。様々な価値観に出会う」「少し難しい感じの場所」「勇気をもらえるところ」「いつも見ている絵の感じ方でその日の自分の気持ちがわかる」「頭がぐらぐらする空間」「自分も創造者の一人と気づけるところ」「日常と非日常をつなぐ場所」…etc.

皆が話し合っている様子は、笑顔に富み、初めて会った人というよりはあたかも長年来の友人と語り合うかのように会話が弾みました。

ワールド・カフェから育まれる会話(写真撮影:藤島亮)

ワールド・カフェから育まれる会話(写真撮影:藤島亮)

「知識に差がある人たちが同じテーブルに着いて会話が成り立つのか?」当初抱いていたそんな懸念など、もともとなかったかのように、皆が会話を楽しみ、一人ひとりにとっての大切な会話がみんなにとって大切な会話へと昇華していくエネルギーが感じられたのです。

当時のワールド・カフェを振り返って、参加者として初めてワールド・カフェを体験した一條さんは、次のように語ってくれました。

「ワールド・カフェの“自由さ”にすごく可能性を感じました。講演する側も参加する側もいろんな立場を超えて、同じ発言量で話し合うことができます。そして1つのアイデアが出たら、それがすぐに共有されて、“栄養素”のようになって、また別の新しいアイデアが生成されていくんです。発表のための対話ではなく、『今そこで進行形で起こっている生成的な対話』。そこがすごいなと思いました。また、テーブルの上の模造紙の価値も実感しました。そこでどんな話がされていたか、ビジュアルで浮かび上がってくるんですよね」

また、企画者としても携わった稲庭さんは、当日は一人の参加者としてもワールド・カフェを体験し、次のような感想をもったようです。

「それまで築いてきた普段の立場を超えられるのが面白いと思いました。『そういう場ですよ』と設定されると、普段言及しないことでも言えますし、問いが立てられていると、その世界にスッと入って、答えられるんです。構造は有機的なのに、出てくる考え方や意見は本質的なものが多い。ビジュアルも使うから右脳的なのでしょうか。論理的に話していくのとはちょっと違って、それぞれの感性で話せてしまう。そうした率直さみたいなものに魅力を感じました」

稲庭さん、一條さんも参加者としてワールド・カフェの会話を楽しむ

稲庭さん、一條さんも参加者としてワールド・カフェの会話を楽しむ

ワールド・カフェの最後に、全体のホストを務めた私から「感想のある方はいますか?」とフロアに投げかけ、手を挙げてもらったのですが、「ここでの話がとても生き生きとしていたので、つい手を挙げてしまいました」と、何を話すかを考える前に思わず手を挙げられていた方がいました。話さずにはいられないとか、共有せずにはいられない、理解したいという想い。そういったものが覚醒していく感じがありました。

未来への一歩を収穫(ハーベスト)する

最初のワールド・カフェを皮切りに、事例紹介、パネル・ディスカッション、合間の対話やワールド・カフェなど、会話で溢れる2日間が過ぎていきました。

そして、最後の問い「あなたが描く美術館の未来は?」では、話し合うだけではなく、その未来に対して、自分がどういう一歩を踏み出したいのかを考え、全体で収穫(ハーベスト)を行いました。

一條さんは次のように語ります。「ワールド・カフェですごくいいと思ったのが、明日への一歩を一人ひとりが考えることです。いろいろ話し合ったり、学んだりしたけれど、それを踏まえて、『明日からあなたは何をしますか?』と問いかけていく。それをみんなで話し合いながら、自分でポストイットに言語化したり、宣言していくことで自分事になっていく。その良さを感じました」

参加者からはたくさんの一歩が共有されました。

「美術の楽しさの伝道師を目指したい」「美術館はいつもあって、日常的に行けるところと思ってもらえるようにしたい」「他者との『間』に現れる『私』に出会える美術館にする」「今回出会った方々とつながり続けたい」「明日の風は私たちが吹かせる」「鎮守の森としての美術館。犯罪や戦いを抑止する人類の知恵の空間としての美術館を広げていきたい」…など。

ミュージアム・サミットにおいても、おそらくワールド・カフェに参加する前は存在していなかったであろう、たくさんの未来への想いや行動が共有されていきました。それぞれの気づきと一歩を踏み出し、サミットは閉会しました。

明日への一歩をハーベスト(収穫)する

明日への一歩をハーベスト(収穫)する

稲庭さんは、終了後の講師控室で、サミットに関わった先生たちが本当に楽しそうで、ワールド・カフェの手応えを思い思いに語られていたことが印象に残っているそうです。先生方も「教える人」「教わる人」という構図を超えて、着ている権威を脱ぎ捨てて一人の人間としてフラットに関わり合うことの価値を大いに楽しまれたのかもしれません。

その後の参加者のつながりも、これまでとは違ったものになりました。当時は今ほどSNSが発達していませんでしたが、それまでの3回のサミットと比較しても、終了後に参加者同士がメールのやり取りをする量が何倍にも増えたことは、つながりの創造やエネルギーの継続という観点からも興味深い変化と言えます。

また、このサミットの様子や記録は、慶應義塾大学出版会から『100人で語る美術館の未来、福原義春編』(https://www.keio-up.co.jp/np/isbn/9784766418019/)にまとめられて出版されましたが、書籍に対する反響も大きかったそうで、業界に対しても何らかのインパクトを生み出せたとも言えるかもしれません。

サミットを起点としたその後のインパクトと会話型リーダーシップの広がり

そして、ミュージアム・サミットでのワールド・カフェは、その場の価値ももちろんですが、参加した一人ひとりのその後の活動やリーダーシップにも大きな影響を生み出したようです。

サミットでワールド・カフェの可能性を実感した一條さんは、国立美術館が主催し、自身が企画・運営に携わる「美術館を活用した鑑賞教育充実のための指導者研修」(https://ncar.artmuseums.go.jp/activity/learning/trainingandlectures/)

を行うにあたって、サミット後すぐにワールド・カフェを取り入れることにしました。

「この研修は、全国の教育委員会から推薦された100名ほどの人が集い、地域の美術館を学校教育に活用して、鑑賞教育を授業に取り入れていくことを学ぶ場として、2006年から開催しています。主な参加者は、小中高の学校の先生や教育委員会の指導主事、学芸員の方々です。3日間にわたる研修では、休館日の美術館のギャラリーを貸し切ってのグループ鑑賞から始まり、いろいろな講演や事例紹介が行われます。その間、10人くらいのグループを組んで課題を掘り下げるのですが、それまではせっかく沖縄から北海道まで全国の先生たちが集まっているのに、そのグループの中でしか議論ができないのはもったいないと感じていたんです。そこで、2010年の研修からは、サミットで体験したワールド・カフェを取り入れて、ミツバチが行き交うような形で、生み出されたアイデアや知恵を共有していけるようにしました。手応えはすごくありましたね」

サミットから半年も経たないうちにすぐに行動を起こした一條さん。その後の研修でもワールド・カフェを継続し、今では同研修を通してワールド・カフェを体験した先生たちの総数は約1,000名に上り、中には授業でワールド・カフェ的なことを取り入れた先生もいらっしゃるそうです。冒頭に紹介した高校の教科書でワールド・カフェが取り上げられるようになったのも、こうした学校教育での実践の広がりがあったからかもしれません。

稲庭さんは、その後、東京都美術館に移り、東京藝術大学と協働で「とびらプロジェクト」(https://tobira-project.info/)と呼ばれるソーシャルデザイン・プロジェクトを立ち上げました。同プロジェクトでは、会社員や教員、学生、フリーランサー、専業主婦や退職後の方など多様な市民から構成されるアート・コミュニケータ、通称「とびラー」と共に、社会課題を視野に入れつつ、美術館を拠点に人と作品、人と人、人と場所をつなぎ、そこから生まれる新しい価値を、実践を通して社会に届ける活動を行っています。稲庭さんは次のように語ります。

「ワールド・カフェの哲学は、とびらプロジェクトに共通しているんです。知識やアイデアを共有しながら、自分が最初思ってもみなかった考えにたどり着くとか、組み合わせによって異なる解が生まれる面白さとか。美術館は、権威的なところという認識が一般的にある中で、市民とどうやってフラットにコミュニケーションを図るかを考える際に、ワールド・カフェの体験が糧になっています。もちろんプロジェクトの中でワールド・カフェもやっていますよ。今とびらプロジェクトを参照したアートコミュニティの事例は全国7カ所くらいまでに広がって、来年から川崎市でも始まります。そういう形で、それぞれの市民が自分のスタイル、自分の領域で文化やアートと関わっていく、場を作っていくという考え方とワールド・カフェの考え方はすごくつながると感じています。」

ワールド・カフェの哲学も糧にして、アートを媒介として、多様な価値観をもつ人々がつながっていくソーシャル・デザインに取り組む稲庭さん。

現在は、国立アートリサーチセンターに移り、とびらプロジェクトでの経験を生かして、東京藝術大学が中核となり、39の機関が連携して取り組む「共生社会をつくるアートコミュニケーション共創拠点」事業(https://kyoso.geidai.ac.jp/)のリーダーとして活躍されています。この事業は、アート・福祉・医療・テクノロジーの分野の壁を超えて協働的に研究しつつ、人々の間につながりをつくる文化活動「文化的処方」を開発することで、超高齢化社会の中で孤独・孤立をなくしていくことを目指しています。

鍵となるのが、複数の企業、大学、行政の組織が協働してコレクティブ・インパクトを生み出していくことにありますが、そこでの共創のアプローチとしてもワールド・カフェを取り入れています。

ミュージアム・サミットは、ミュージアムの世界の中での協働でしたが、稲庭さんや一條さんのその後のストーリーからは、そこから教育や社会課題の解決に資する社会全体への取り組みへと可能性を広げている姿が見受けられます。

創発には「全体を構成する個別要素の相互作用によって予期しなかった全体的な特性が現れること。そしてその特性が各要素に再び影響を与える。こうした全体と個との相互作用が繰り返されること」といった意味がありますが、ワールド・カフェを通して、創発のダイナミズムが長い時間軸と空間の広がりの中で確実に起こっていることがうかがえました。

ワールド・カフェの本質とは何か

ここまでミュージアム・サミットの体験を題材に、ワールド・カフェがもつ本質的な意義には何があるのかを考えてきました。稲庭さん、一條さんと、ワールド・カフェへの想いが発芽してから、サミットを経て今日に至るまでのジャーニーを振り返りながら、自身も優れたワールド・カフェのホストでもあるマーガレット・ウィートリー氏の次の言葉が思い返されました。

「ワールド・カフェは、私たちがとうの昔に忘れてしまった世界、つまり人々が、一緒にいたいがために、自然に集まってくる世界のことをもう一度思い出させてくれます。その世界では、長い歴史をもった会話そのものを楽しみ、私たちにとって最も大切なことについて何も恐れずに話すことができます。それはまた、私たちが孤独ではなく、分類されることも、型にはめられることもない世界でもあります。その世界では、テクノロジーや人工的なものを排した単純なあいさつが行われ、私たち一人ひとりの中ではなく、全員の中に存在する英知が常に私たちを驚かせ続けるのです。そして、私たちが問題を解決するために必要な知恵は、共に話し合うことによって得られるのだということを、この世界では学ぶことができるのです」

ウィートリー氏のこの言葉には、私たちがミュージアム・サミットをはじめ、これまでに経験してきた数々のワールド・カフェで起きていたことの本質が描かれているように思います。それは、ワールド・カフェは、私たちが忘れていた世界を思い出させてくれる学びの場であるということです。

ミュージアム・サミットでは、「知識の勾配という分断をいかに乗り越えられるのか?」そんな命題を裏にもちながらワールド・カフェに臨みましたが、あらためて振り返ってみると、その最初の問いは間違っていたように思います。

分断は誰かが超えさせるものではありません。私たちの中には、違いを障壁にするのではなく、力に変えることのできる能力が内在的に備わっており、それを思い返し、発露させることができれば、そしてそのための時間と場、ホスピタリティがあれば、分断というのは自然となくなっていくのではないか。そんな可能性を、サミットでの経験やウィートリー氏の洞察は気づかせてくれました。

「すべての人は、それぞれの貢献を通してクリエイブな存在になることができる」。ワールド・カフェに参加することで、私たちはそのことに気づきます。

カフェ・テーブルに座ったとき、立場を超えて、私たちは対等な存在であるという理念を学ぶことができます。

他花受粉のプロセスを通して、知識や関係性は固定的なものではなく、私たちの手で進化させられることの喜びを得ることができます。

ハーベスト(収穫)の時間を通して、集合知とは全員の意見の最大公約数を計算するものではなく、一人ひとりの知恵が全体で共有されることで、全体の思考の次元が高まるダイナミズムであることを実感できます。

そしてカフェに参加し、影響を受けた人々は、その後に各々のフィールドでカフェ的会話を行うことで、価値の連鎖を生み出す会話型リーダーシップを体現することが可能となります。

ここに挙げたような、私たちが本来持っている人間として共生していくための力を思い返し、これからの協働に向けた基盤やソーシャル・キャピタルをつくり、価値創造の源泉にしていくところにワールド・カフェの本質があるのではないかと思います。

そして、その価値は、ワールド・カフェが生まれた30年前よりも、現代において大きな意味を持ちます。

米ニューヨーク市立大学教授で、デジタル経済やメディアの未来についての思想家であるダグラス・ラシュコフ氏は、2019年にニューヨークで開催されたNeuroLeadership Summitで行った基調講演で、次のようなメッセージを述べていました。

「テクノロジー、市場、文化施設は、かつては人間同士のつながりや表現のための力でしたが、いまや私たちを孤立させ、抑圧するものとなっています。私たちは、クリエイティビティ、つまり私たちを人間たらしめるものを押し殺してしまっているのです。今こそ、個々のプレーヤーとしてではなく、チーム・ヒューマンとして、一緒に社会を作り直す時です」

ラシュコフ氏の言葉に触発されて、ワールド・カフェの意義を表現するならば、ワールド・カフェとは、こうした分断や抑圧の時代に人間性を回復するプロセスとでも言えるかもしれません。

ラシュコフ氏が言うような背景から、近年は、人的資本経営、ウェルビーイング、エンゲージメント、健康経営、ダイバーシティ&インクルージョンなど、人を大切にする経営メッセージやアプローチが社会的にも大きく注目され、たくさんの施策が打ち出されています。

しかし、それがただの施策となってしまっては、本来目指したいビジョンにたどり着くことは難しいと言えます。企業や社会を構成する一人ひとりが、そしてその集合体としての組織が、上述したようなソーシャル・キャピタルを育む力を高めていくことが不可欠です。そして、ワールド・カフェはそのための学びの場になり得ると言えます。

組織開発に携わる私たちが、ワールド・カフェを単なる話し合いの一手法という小さな箱に収めてしまうのではなく、そうした大きな視座をもって取り組むことで、より大きな可能性が拓かれるのではないでしょうか。

今、私が所属するヒューマンバリューでは、ZoomやTeamsなどを使ったハイブリッド環境におけるワールド・カフェをお手伝いすることも増えてきました。先日は、ある企業が新しく経営理念を策定するにあたって、全国複数の地域で働くすべての人々が、それぞれのサイトでリアルなワールド・カフェを行い、オンラインで集合的な知恵をつなげるハイブリッド・カフェを実施しましたが、物理的な距離・空間を超えて知恵が創発されていく新たな可能性を発見することができました。

ワールド・カフェの手法自体は一般的なものになったかもしれません。しかし時代が変わる中、ワールド・カフェの本質を大切にしながら、テクノロジーの力も味方につけながら、今の時代に合った価値を今後も模索し続けていきたいと思います。

参考文献

・福原義春編『100人で語る美術館の未来』慶應義塾大学出版会、2011

・アニータ・ブラウン、デイビッド・アイザックス著 香取一昭、川口大輔訳『ワールド・カフェ 〜カフェ的会話が未来を創る〜』ヒューマンバリュー出版、2007