株式会社ヒューマンバリュー

兼清 俊光

はじめに

ヒューマンバリューでは、クライアントの皆さまと、組織変革や価値共創を目的としたさまざまな取り組みを行っています。

その中でも私が担当させていただいている取り組みの中で、特に近年、その重要性と価値が高まっていると感じている「トップ」と「ボトム」の2つのアプローチについてご紹介します。皆さまの取り組みの一助となれば幸いです。

組織はいま、急激な変化に耐えて、新しい価値を生み出させる文化とシステムを獲得することが迫られています。それを実現するには、その基盤として、今までの習慣を打破した、これまでとは異なるマネジメントやコミュニケーションの技法を修練する必要があります。

『チームステアリング』は、チームメンバー一人ひとりの力(強みや価値)を解放し、コラボレーションしながら、柔軟に素早く成果を生み出し続けるためのチーム運営手法です。従来型のミーティングやコミュニケーション方法を進化させることで、組織の文化をより創造的で働きがいのあるものに変え、外的な環境変化を敏感に察知し、スピードの早い柔軟な対応を可能にする「アジャイル(俊敏な)」な組織文化を生み出します。

企業を取り巻く環境の変化が激しいVUCAといわれる時代において、従来のマネジメントやコミュニケーションのあり方を続けていては、企業が高い成果を上げ続けることが難しくなってきています。

これまで多くの組織の構造は、ピラミッドのような階層構造を持つ「中央集権型」でした。これは上の階層にいる人が考え、「計画統制」を行うべく、下の人が命令を受けて実行する形です。組織は担当する仕事の分野ごとに縦割りになっています。このような「ヒエラルキー型」の組織の構造は、環境変化が穏やかに進み、同じ製品やサービスを長期にわたって販売し続けることができる時代には適したものでした。

しかし今日では、世界中がつながり、技術革新は目まぐるしく、製品やサービスのライフサイクルが著しく短縮され、新しい技術の登場によって需要が突然消えてしまうようなことも常態化しています。また、政治的・経済的な不安定さも増大し、消費者のニーズの変化も読みづらくなっています。そしてIT技術や生命工学の進展によって、さまざまな分野の出来事が影響し合うようになり複雑性も高まり続けています。

こうした状況に対しては、従来のヒエラルキー型の組織に基づくマネジメントでは、スピードや柔軟性が低いため、組織が機能不全に陥りやすくなります。

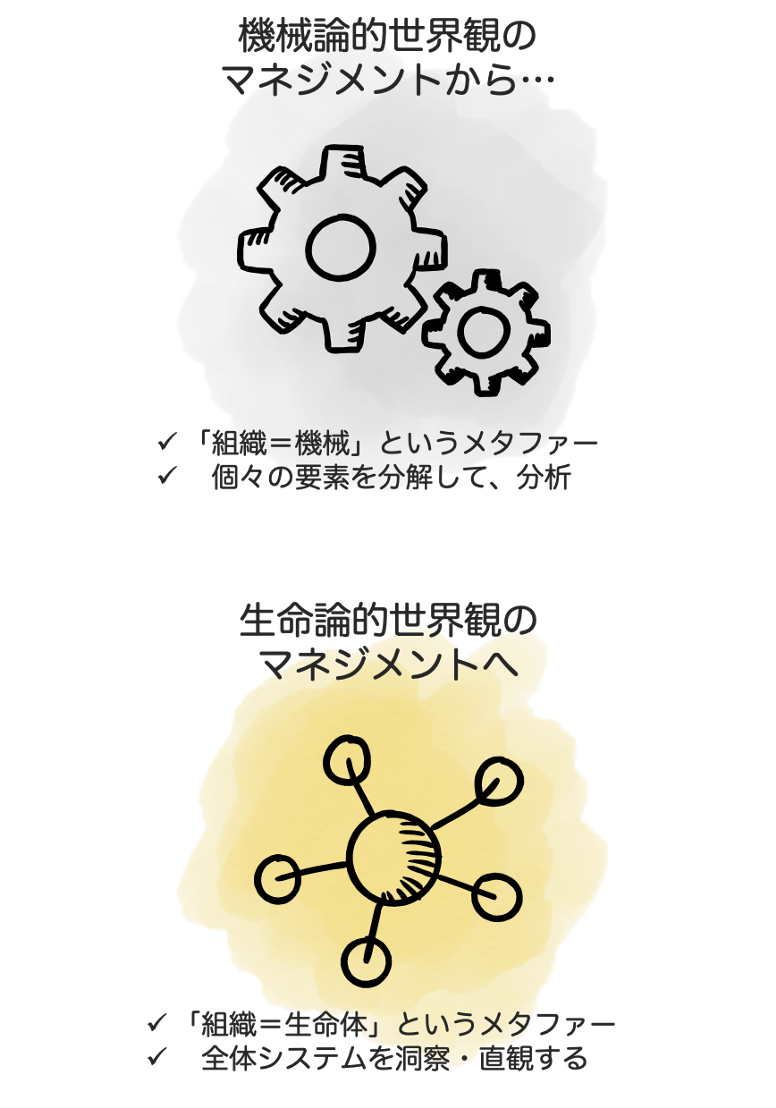

組織が環境変化に対応するスピードや柔軟性を高めるにはどうしたら良いのでしょうか。それには、組織の隅々までもが自律性を持って活動し、命令がなくても俊敏に目的に向けて対応していく生命体のような組織になることが求められています。それを「自律分散型(自律参画型)」の組織といいます。

自律分散型組織におけるマネジメントで実現したいことは、目的の達成に向けて必要な権限を分散させ、すべての人が自分の担当する仕事についての権限を持ち、自分が決定に関わることができるようにすることです。そして、組織のセンサーを高めるために、誰もが感じた気がかりやアイデアを、素早く恐れなく周囲に提示できるようにします。そして、出てきたアイデアの芽をつぶさずに、素早く実験的に行動してみて、検証し改善を繰り返すアプローチをとります。そのプロセスでは、必要な人同士がそれぞれコラボレーションしていきます。このようなマネジメントのスタイルは「放任」ではありません。メンバーを信頼し、委ねるとともに、きちんと振り返って検証し、軌道修正していく「アジャイル」なマネジメントのあり方です。

自律分散型の組織を育むために、多くの企業ではマネジメントシステムの変革に取り組んでいます。最近では、『ティール型組織』や『ホラクラシー』『マネジメント3.0』『スクラム』などが話題になっています。これらは、「自己組織化」「自律分散(参画)型」「アジャイル」といった共通のねらいをもっていますが、導入できる組織的な前提条件や、対象となる業務の向き不向きがあります。たとえば、ホラクラシーのように、全社的に意思決定や戦略などの経営のガバナンスそのものを変えることが必要であったり、また、スクラムのように、取り組むテーマが単一の場合に効果的に機能するといった違いがあるのです。自組織の状況に適したアプローチを見つけるのは難しいのですが、理念だけを掲げて自己流に取り組んでもうまくはいかないようです。

ヒューマンバリューでは、さまざまな文化や異なる状況の中にある企業の中で、こういった自律分散型の組織を機能させ、既存の組織の中にアジャイルな(俊敏な)振る舞いを取り入れることができないかを、2018年から研究してきました。自律分散型組織を実現するためのあり方や方法を探求し、仮説検証を繰り返す中で、いくつかの原則が明らかになりました。

それらの原則は、多くの組織に存在するハードルを越えて、変化を生み出すために必要な条件です。そのハードルには、たとえばメンバーが感じているちょっとした気がかりや懸念を気軽に話しにくいとか、新しいユニークなプロジェクトが立ち上がりにくい、権限が与えられない、お互いの行っていることが見えない、一度立ち上げられたプロジェトをやめづらいなど様々なものがあります。5つの原則を適用することで、これらのハードルを越えて変化を起こすことができます。

その原則をもとに、従来のミーティングやコミュニケーションのあり方を進化させて、チームを運営するマネジメントの手法、『チームステアリング』を開発しました。

チームステアリングとは、チームメンバー一人ひとりの力(強みや価値)を解放し、コラボレーションしながら柔軟に素早く成果を生み出し続けるチーム運営手法です。組織も人も機械ではありませんので、何かのボタンを押せば大きな変化がいきなり起こる、というものではありません。既存のマネジメントシステムの中にチーム運営の手法を新たに取り入れていくことで、徐々に自律分散型チームを育み、人々のメンタルモデル(固定化された思考の枠組み)を変え、組織やチームの文化を変えていく組織学習が起きます。

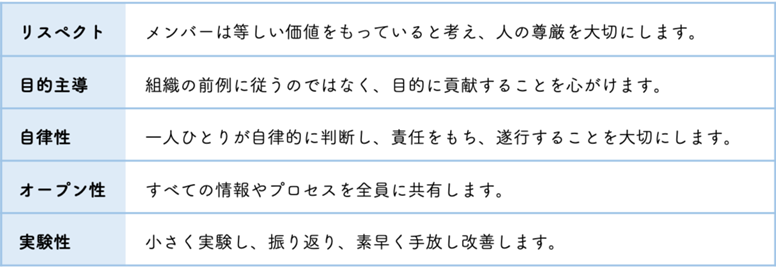

「チームステアリングの5つの原則」とは、リスペクト、目的主導、自律性、オープン性、実験性の5つです。この原則を基に、あらかじめ設定された手順に沿って、ミーティングやプロジェクトを実践し続けることで、少しずつアジャイルな振る舞いを受容できる組織文化を創り出します。

チームステアリング「5つの原則」(ヒューマンバリューにて作成)

チームステアリング「5つの原則」(ヒューマンバリューにて作成)

これらの原則にそって、話し合いを行うことができれば、自己組織化が自然と起きてくることが期待できます。ただし、人間は自己承認の欲求や競争心なども持っているので、この原則に沿って行動することは難しい場合もあります。チームステアリングでは、繰り返しこの原則に立ち返りながらミーティングを進めていくことで、考え方や行動が習慣として獲得され、チームや組織に徐々にアジャイルな振る舞いが定着していきます。

チームステアリングには、今まで慣れ親しんできたミーティングやマネジメントの考え方とは大きく異なる6つの特徴があります。

1. 組織の戦略よりも、個人の「テンション」を重視する

2. 計画を守り抜くのではなく、「アジャイル」に動く

3. 目的を進化させる

4. プロジェクトにはリーダーがいない

5. 「多数決」や全員の「合意」を取らない

6. 何が正しいかを問う議論はしない

これらの6つの特徴は、既存のミーティングやマネジメントのやり方に馴染んできた方には、違和感を持たれるものもあるかと思います。そこで、それらの特徴を説明し、なぜ自律分散型組織を作っていく上でその特徴が必要なのかを紹介していきます。

「テンション」とは、一人ひとりが感じた気がかり、懸念のことです。気になる、問題だと思う、不安だ、心配だ、こうしたい、もっとこうした方がいいんじゃないか、共有したいといった、すべての「テンション」を重視するということです。

チームステアリングでは、一部の人が考えた組織の戦略や分析によって行動を起こすのではなく、一人ひとりが感じるテンションを共有し、自律的に動きます。それは、従来のやり方では、組織の戦略を重視し、上下関係の力学で動き、結局は従来の慣行を踏襲するようになり、現場で起きている素早く重要な変化や顧客のニーズをキャッチしている個人のテンションが取り上げられないといったことが起きがちなためです。

詳細な調査分析や緻密な計画がなくても、個人がちょっとした気がかりや懸念、アイデアを皆に共有することが受容され、重大なさまたげがなければその芽を潰さず、取りあえずは行動してみることに慣れてくると、組織文化もアジャイルなものへと変わっていきます。

チームステアリングでは、計画を守り抜くことよりも、アジャイルに動くことを重視します。大きなさまたげ・障害・危険がなければ、まずやってみます。それを短いサイクルで振り返り、中止したり、修正したりしながら進めます。プロジェクトを継続することをゴールとせずに、中止をためらいません。

計画を立てて周到な見通しをつけてから動き始めたり、計画を守り抜くことを重視すると、計画づくりに時間がかかり、具体的行動が生み出されにくくなります。成功しそうなことしか取り組まなくなる弊害も起きがちです。そして、予定通りに進んでいるかチェックする行動が促進され、やり遂げることが目的化して、方向修正や取りやめることが難しくなります。

アジャイルな振る舞いを組織として習得することが、開発コストを下げ、大きく失敗するリスクを下げ、イノベーションを創造する土壌を作ります。

多くの場合、プロジェクトでは目的をしっかり定めてその達成に向けて取り組みます。もちろん、目的を明確にすることは大切です。ただし、チームステアリングでは、目的があらかじめ与えられたり、上司が決めてしまうのではなく、一人ひとりが目的に対する貢献を重ねながら、自らの目的を進化させていく、ということを特徴としています。「こんな価値を生み出したい」、「ここを目指していこう」と仮に定めた目的に対して、まずは行動してみて、定期的に振り返ることで「ちょっと違うな」「もっと遠くを目指してみよう」といった学習が起きます。それによって、目的を進化させていくのです。

従来のアプローチでは、初期に目的を固定化しようとする傾向がありました。そうすると、目的を守ること自体が手段化してしまったり、心のこもっていない作文のような目的になったり、小さくても、心からやってみたいと思っているを始めるのが難しくなります。状況に合わせたアジャイルな振る舞いが起きると、組織の目的も一人ひとりの目的も進化していくようになるのです。

チームステアリングのチームには、メンバーに指示や命令を出すマネジャーやリーダーは存在しません。テンションを掲げた人がいたとしても、その人がリーダーになるわけではありません。

プロジェクトを推進していく上で、リーダーが全てを取り仕切っている場合は、メンバーの思考や行動の主体性、コミットや責任性が低下したり、話し合いのオープンさが阻害されるといったことが起きがちです。

そのため、チームステアリングでは、プロジェクトの達成状態に向けて、参加メンバーが「この状態を実現するために私はこの役割を担います」といった手あげで主体的にロール(役割)を担い、自らが責任と権限を持ってタスクを生成・遂行します。遂行のプロセスでは、他の人からの介入や命令は受けず、自分で判断をします。

もちろん好き放題にやっていいというわけではなく、ロールの遂行過程においては、お互いに情報や状況をオープンに共有しながら、振り返りや調整を行い、ロールそのものも見直していきます。

チームステアリングでは、多数決や全員の合意を重んじるのではなく、個人の意志と責任を持った選択を重視します。だから個人が「どんなテンションで何をやってもいい」ということではありません。多くの人が思っていることが必ずしも正解ではないかもしれないし、たった一人であってもそこにはイノベーションの種があるかもしれないと考えるので、まずは個人のテンションによって動きだすことを大切に守ろうとします。その上で素早く、やめたり、方向修正をしたりしていくのです。

従来からの私たちの議論の多くは「何が正しいのか」という1つの答えにたどり着こうとしがちです。誰かが正解を知っているという思いがあると、結局は役職の上の人の意見や経験者の意見、そして過去に成功した事例が選択される傾向になります。そこでは、いま起きている現場での事実や、お客様の声、当事者の想いには耳が傾けられることは少なく、多くの時間は何が正しいかというコメントの応酬に使われてしまいます。

チームステアリングでは、そうしたコメントのやりとりに時間を割くのではなく、一人ひとりの想いと事実を尊重し、あらかじめ決められた短い時間の中で全員が話をして聴くという集中した話し合いを行います。

チームステアリングのプロセスは、あらかじめ用意された話し合いの手順に沿って進んでいきます。最初は、初めて自動車を運転するように、手順やハンドル操作にギクシャクしますが、数回経験すると、自然に行うことができるようになります。

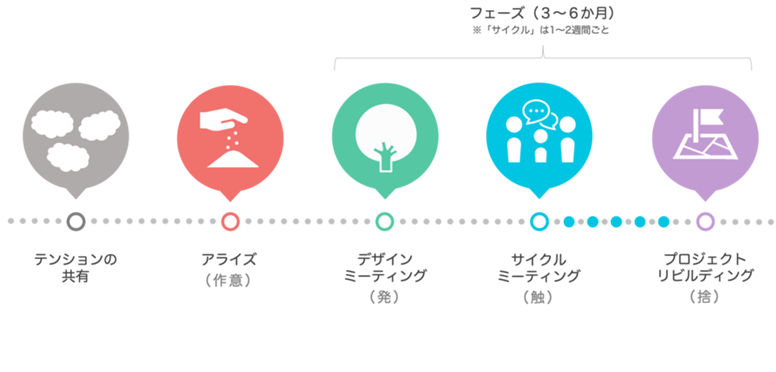

チームステアリングのスタートはまず、気がかりや懸念といったテンションを共有することから始まります。

テンションを感じたら早く共有し、早くプロジェクト化して始めます。

参加したメンバーがそれぞれロール(役割)を担い、1週間か2週間といったサイクルで行うタスクを自主的に設定します。

サイクル毎にメンバーが集まり、進捗を共有し、振り返りを行い改善し、コラボレーションしながら、次のサイクルにむけてスタートを切ります。

そしてあらかじめ設定した期間で、当初に設定した目的に対して達成度を測定し、プロジェクトを解散するか、継続をするかを決めていきます。

チームステアリングでプロジェクト化された取り組みは、3〜6か月間を1つのフェーズとして取り組んでいくことになります。

チームステアリングを導入するパターンは組織文化や規模によって様々であり、やり方が決まっているわけではありません。

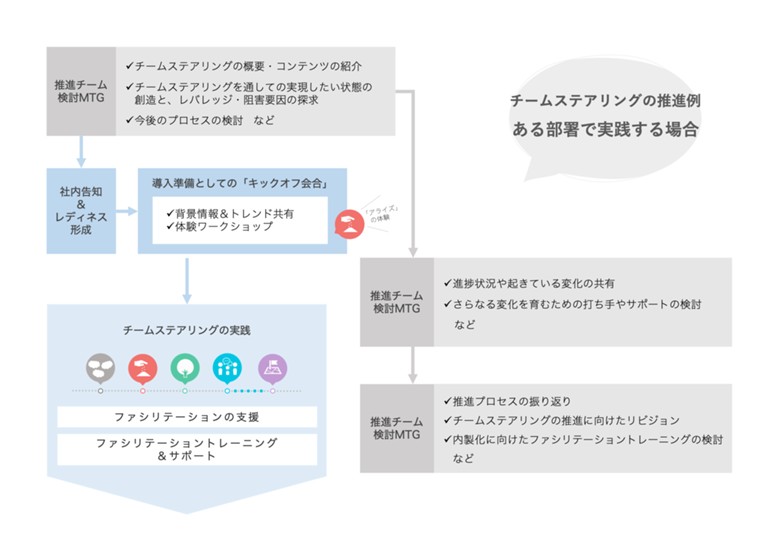

仮にある部署で実践する場合を想定してみましょう。

事前に、チームステアリングを推進するチームの皆さんと、チームステアリングの概要やコンテンツを確認して、その上で、このチームステアリングを通して何を実現したいのか、またそれを進めるにあたって、どういったことがポイントになるかなどを検討します。

次に、現場の皆さんに実施することをお知らせして、最初は「キックオフ会合」を開いて、なぜチームステアリングが必要なのかといった背景情報を紹介し、実際にその場で、「アライズ」を体験し、実施します。

そして、実際にプロジェクト化されれば、その後の推進プロセスを推進チームの皆さんと協力しながら、チームステアリングをスタートしていきます。

何度か進行していると、現場の皆さんも感覚をつかめてきます。ファシリテーターのトレーニングを並行して行いつつ、最終的には現場の皆さんが実践できるように進めていきます。各ミーティングを行うにあたっては、読み上げれば進行できるスライドやガイドブックが用意されており、慣れるまではファシリテーター役の人が進行をサポートするかたちで進んでいきます。

チームステアリングは、組織における実践を通して進化し続ける営みです。体験セミナーも行っております。チームステアリングにご関心をお持ちの方は、ご連絡をいただければ幸いです。

インサイトレポート

株式会社ヒューマンバリュー

兼清 俊光

はじめに

ヒューマンバリューでは、クライアントの皆さまと、組織変革や価値共創を目的としたさまざまな取り組みを行っています。

その中でも私が担当させていただいている取り組みの中で、特に近年、その重要性と価値が高まっていると感じている「トップ」と「ボトム」の2つのアプローチについてご紹介します。皆さまの取り組みの一助となれば幸いです。

組織変革

一部の人だけではなく、ステークホルダー全員が参加して変革を推進する「ホールシステム・アプローチ」は、組織変革の主流のアプローチとなっています。 ヒューマンバリューでは、多様な方法論を活用しながら、全員参加の変革を支援しています。

組織変革

変化が常態化した現在において、企業のカルチャーこそが、未来への価値創造の源泉となるという認識が広がってきています。ヒューマンバリューでは、長年に渡ってカルチャーの変革の原理とアプローチを探求し、企業での実践をサポートし続けています。

組織変革

本当の意味での「地方創成」は、その地域に生き、関わる一人ひとりの市民参加を通してこそ実現が可能となります。ヒューマンバリューでは、多くの市民・ステークホルダー(影響関係者)が共創的に価値を生み出す場とプロセスの構築を支援し、適切な市民参加による民主主義が社会に根づくところに貢献しています。

組織変革

近年、人材開発や組織変革の取り組みにおいて、人々の相互作用の中から主体的な変化を生み出し継続するための「場づくり」の重要性が高まっています。ヒューマンバリューでは、多様な人々がオープンに話し合う中で関係性を高めながら、知識やアイデア、新たなアクションが生み出されるような「場」と、取り組み全体を通して変化を育む「プロセス」に働きかける「場づくり」を「プロセス・ガーデニング」と位置づけ、人や組織の変化と成長を支援しています。

組織変革

ヒューマンバリューでは、人や組織の「エージェンシー」を醸成し、組織にアジャイル(俊敏)を獲得するプロセスを支援しています。

組織変革

ピーター・センゲらが提唱した「ラーニング・オーガニゼーション(学習する組織)」の考え方は、今では変化の時代に価値やイノベーションを生み出す企業経営のOS(オペレーティング・システム)であるといえます。ヒューマンバリューは、20年以上の研究・実践に基づいて、「学習する組織」に基づいた組織変革をサポートしています。

組織変革

企業経営を取り巻く状況の複雑性が高まり、予測不能な激しい変化の波を受ける中で、経営層が1つのチームとしてコミュニケーションが取れていない、動いていない状態では、企業の価値創造を行うことは難しいでしょう。 経営層は今を守るだけでなく、目指すべき方向を定めつつ、新しい事業を生み出し続ける必要があります。ヒューマンバリューでは、役員や経営陣が個々の総和を越えた力を生み出し、1つのチームとしての新たな関係性や役割と行動力を獲得するためのオフサイト・ダイアログ合宿をサポートします。

組織変革

近年は、個人に働きかける「人材開発」を超えて、組織的・集合的に成果を生み出す「組織開発」への注目が高まっています。今日の組織開発において、どのようなアプローチが求められるでしょうか。ヒューマンバリューでは、第三者による「診断・介入」的なアプローチではなく、社員が進める「自律型」のアプローチで推進することをレバレッジと捉え、組織開発を支援しています。

2025.01.14インサイトレポート

ヒューマンバリューでは、書籍『GROW THE PIE』の発刊を契機に、「パーパスと利益を両立し、社会に価値を生み出し続ける経営・組織のあり方」を探求・発信しています。 本イベント「GROW THE PIEトーク」はその一環として始まったシリーズ。毎回ゲストを迎え、サステナビリティ、パーパス経営、組織変革などをテーマに、事例を交えたクロストークを展開していきます。

2025.03.27インサイトレポート

株式会社ヒューマンバリュー 兼清 俊光 はじめに ヒューマンバリューでは、クライアントの皆さまと、組織変革や価値共創を目的としたさまざまな取り組みを行っています。 その中でも私が担当させていただいている取り組みの中で、特に近年、その重要性と価値が高まっていると感じている「トップ」と「ボトム」の2つのアプローチについてご紹介します。皆さまの取り組みの一助となれば幸いです。

2025.01.14インサイトレポート

本レポートでは、2024年11月28日に開催された『GROW THE PIEフォーラム:持続可能な経済・企業経営を「動的な学び」で実現する 〜ラーニング・ソサイエティ〜』(リアル&オンライン開催)の内容をダイジェストで紹介しています。本ページはその前編となります。「人・事業・社会の価値を創発する(パイを拡大する)これからの学びのあり方」について、4名の実践から探求を深めた様子をぜひご覧ください。

2025.01.14インサイトレポート

本レポートでは、2024年11月28日に開催された『GROW THE PIEフォーラム:持続可能な経済・企業経営を「動的な学び」で実現する 〜ラーニング・ソサイエティ〜』(リアル&オンライン開催)の内容をダイジェストで紹介しています。本ページはその後編となります。「人・事業・社会の価値を創発する(パイを拡大する)これからの学びのあり方」について、4名の実践から探求を深めた様子をぜひご覧ください。

2024.11.05インサイトレポート

株式会社ヒューマンバリュー 主任研究員 川口 大輔 システム思考は、複雑な問題の本質を理解し、長期的な視野から変革やイノベーションを生み出していく考え方であり、社会課題にあふれた現代に生きる私たちに必須の思考法です。 ヒューマンバリューでは、これまで長年にわたりビジネスパーソンに対してシステム思考を広げる取り組みを行い続けてきましたが、今回、東京都立日比谷高等学校の生徒19名に対して、システム

2024.08.28インサイトレポート

【Rethink:組織開発を再考する対話会】の第4回目を、2024年7月9日(火)にオンラインで実施しました。今回のテーマは、「OSTの体験から、自律分散・自己組織化型の変革を考える」でした。本レポートでは、対話会当日の様子や参加者の皆さま同士の対話から生まれた気づきをご紹介できればと思います。

2024.05.08インサイトレポート

アレックス・エドマンズ氏の『GROW THE PIE』を読まれた山口周氏に、書籍の感想とともに、これからのビジネスパラダイムを探究するインタビューを行いました。(山口周氏 Interview Series) 本記事は、そのVol. 2となります。 前記事で語られた、これからの経済・企業のあり方。 それらを踏まえ、今日の日本社会や日本企業に起きている課題について、語っていただきます。 In

2024.04.23インサイトレポート

株式会社ヒューマンバリュー 取締役主任研究員 川口 大輔 2024年3月、組織開発の大家であるハリソン・オーエン氏がご逝去されました。オーエン氏は、対話型組織開発の代表的な方法論の1つである「オープン・スペース・テクノロジー(OST)」の創始者として知られています。 OSTは、数人から数千人までの人々が自己組織化して、複雑な課題解決に取り組むことを可能にするラージスケール・ミーティングの

2024.02.08インサイトレポート

【Rethink:組織開発を再考する対話会】の第3回目を、2024年1月18日(木)にオンラインで実施しました。今回のテーマは、「人間性を回復し、ソーシャル・キャピタルを育むワールド・カフェの可能性」でした。本レポートでは、対話会当日の様子や参加者の皆さま同士の対話から生まれた気づきをご紹介できればと思います。

2023.10.16インサイトレポート

株式会社ヒューマンバリュー 取締役主任研究員 川口 大輔 本連載では、組織開発のこれまでの価値を振り返りながら、現在私たちが直面している大きな変化の中で、あらためて組織開発のあり方を再考し、今後の進化の可能性を模索しています。 連載第3回では、「ワールド・カフェ」をテーマに取り上げます。対話型組織開発の手法の中で、ワールド・カフェほど広く一般的に使われているものは他にないと言えるでしょう